可憐さと醜悪、二つの音を持つ男・Eric Dolphy;Last Date 本日の作品;vol.129 [デジタル化格闘記]

前回は情熱溢れる、熱いラテン・ロック・サウンドを聴いていただきましたが、今回は、それとは裏腹の聴く人によっては、奇々怪々とも感じらるアーティストの作品を聴いて行くことにしたいと思います。

それが、この作品。

マルチ・リード奏者のEric Dolphyの、1964年オーストラリアで地元のアーティストとの共演の模様を収めたライブ作品 ”Last Date”です。

この演奏が収録された27日後、Dolphyはベルリンで客死してまうのですが、この作品はこのアルバム・タイトルが示す通り、彼の生前最後の演奏を捉えたものなのです。

さて、そのDolphy、その経歴は1958年のChico Hamilton楽団への参加で脚光浴びて以来。わずか6年間でしかなかったものの、アルト^サックス、バス・クラリネット、フルートという3つのリード楽器を駆使して独自の語法で語り歌う彼のプレーは、多くのアーティストの心を捉え、その後、Charles Mingus、Mal Waldron、Booker Little、John Coltrane等の多くの巨匠との共演で、数多くの名演を残しているアーティストなのです。

そうした中での彼のリード楽器の演奏、中でもクラシック音楽の中にても裏方的色彩が強い、とてもジャズの独奏楽器としては使えそうもないバス・クラリネットという楽器を駆使しての演奏は唯一無二のもの。

私も、初めてその演奏に接した時は、どんなサウンドが飛び出してくるのか全く想像がつかず、針を下ろし聴き進んで行くうちに、怪奇武骨でありながらもブルーな色合いを醸し出し躍動するそのサウンドに驚き、この不思議な空間の余韻が深く心に刻まれてしまったのでした。

それではなにはともあれ、その不可思議なDolphyの演奏、まずはそのバス・クラリネットの演奏から、曲はThelonious Mon作曲のの”Epistrophy”から耳を傾けて行くことにいたしましょう。

作曲者Monkの、Dixieland Jazz的な明るさの裏に隠された悲哀を感じる躍動感のある演奏に対し、サディスティックな響きで荒涼とした空間を突き進むミステリアスなDolphyの”Epistrophy”。

そこに、初めてこのバス・クラリネットという楽器にジャズの独奏楽器としての命を吹き込み、その後の世代に大きな影響を残したDolphyの、先進的ともいうべき独自の世界を感じていただけたのではないかと思います。

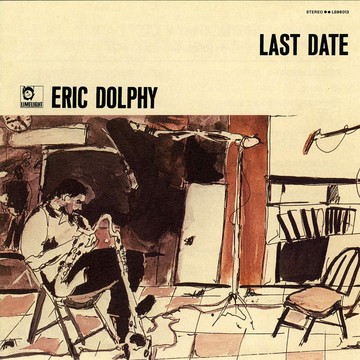

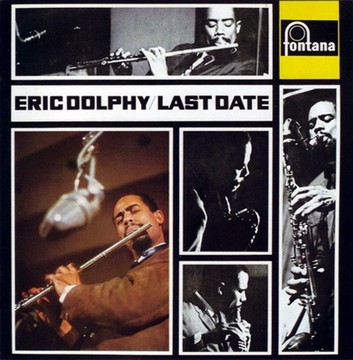

ところで、このアルバムのジャケット、先にお見せしたジャケットの他に、もう一つこんなジャケットもあるのです。

先にあげたジャケットが、Limelightレーベルから発表されたアメリカ盤のオリジナル・ジャケット。

そしてこちらが、Fontanaレーベルから発表されたオランダ盤のオリジナルジャケット。

インターネットが普及し一瞬のうちに情報が世界に拡散されてしまう現代とは異なり、そうしたものがなかった時代には、国ごとにジャケットや編集の異なった盤が発表されるということはよくあったのですけど、こうした違いを比較しながら音楽を聴くのもジャズにおいての楽しみ方のまた一つ。

私的にジャケットは、辛辣な批評で知られたCharles Mingusをして

「追悼文というものは、故人生前の美徳で埋められることになっている。だが、Eric Dolphyに関しては、美徳だけしか思い出せぬだ。短所を全く持ちあわせぬ男だった。」

とその死後に言わさしめたほどの誠実で真摯な生き方をを貫いたDolphyが、糖尿病という病と闘いながらも、自らの求める音楽を思索している様子を描いたようにも感じられる、アメリカ盤の方が良いように思っているのですが、その音質となると.................??

同じ音源であるにも関わらず、圧倒的な差でオランダ盤が良いというのです!!!!

考えてみれば、Limelight盤の場合、他の作品でも音質はけして良くなく、せかっくの名演奏もげんなりというものが多いということから、納得は出来るのですけど...................!!?

Limelight盤、その悪習がこの作品にも及んでいたとは、いやはや参りました。

余談はさておき、再びDolphyの演奏。

次は、フルートの演奏にお話を進めたいと思います。

彼のフルート演奏、それはアルト・サックスやバス・クラリネットの演奏とはガラッと趣が変わり、可憐さとその心の奥から湧き出る無常の美しさがあることが、その魅力なのですけど、この作品でもこんな素晴らしいプレーを残しています。

それでは、”You Don't Know What Love Is”お聴きください。

いかがでしたかDolphyのフルート・プレー。

よく聴いてみると、アルト・サックスやバス・クラリネットを演奏をする時と、そのソロの語法はほぼ同じようにも感じられるのですが、これだけの表情の違いある。

楽器が変わることでその顔も大きく変わる、これもマルチ・リード奏者Dolphyならではの境地ではないかと思います。

その彼のフルート・プレイ、私自身は、この演奏と、1961年、Dolphyが盟友Booker Littleの死によって頓挫した、Mal Waldron、Booker Littleとのコンボ活動の後、暇そうにしているところをJohn Coltraneに誘われ、そのコンボ共に楽旅に出て演奏したStockholmでの”My Favorite Things”(その記事はこちら→)でのプレイがあらゆるフルート・プレイの中でもベストのものではないかと思っている次第。

よろしければ、そちらの方も聴いていただければと思います。

人々に大きな衝撃を与えながら36歳という若さで消えて行ったEric Dolphy。

このアルバムのラストには、こんなDolphyの肉声が残されています。

「When you hear music,after it's over,it's gone in the air. You can never capture it again. (音楽は空(くう)に消え、二度と捉えることは出来ない。)」

まるで、自身の命が燃え尽きるのを予測していたかのような彼の言葉。

その言葉の通り、音楽は時空ともに消えゆくものなのだけど、その最後の瞬間を捉えたこの作品には、真摯に音楽と向き合い、PAなしでもひときわ大きな音でプレーを続けてきたDolphyの生の姿が刻まれているように思います。

そうした意味でこの作品、数あるジャズの作品の中でも後世に語り続けられるべき作品の一つではないかと思っています。

Track listing

1."Epistrophy" (Monk)

2."South Street Exit"

3."The madrig speaks, the panther walks"

4."Hypochristmutreefuzz" (Mengelberg)

5."You don't know what love is" (Raye/De Paul)

6."Miss Ann"

All songs composed by Dolphy except as noted.

Personnel

Eric Dolphy – bass clarinet, flute, alto saxophone

Misha Mengelberg – piano

Jacques Schols – double bass

Han Bennink – drums

Recorded

June 2, 1964 in Hilversum, Holland

それが、この作品。

マルチ・リード奏者のEric Dolphyの、1964年オーストラリアで地元のアーティストとの共演の模様を収めたライブ作品 ”Last Date”です。

この演奏が収録された27日後、Dolphyはベルリンで客死してまうのですが、この作品はこのアルバム・タイトルが示す通り、彼の生前最後の演奏を捉えたものなのです。

さて、そのDolphy、その経歴は1958年のChico Hamilton楽団への参加で脚光浴びて以来。わずか6年間でしかなかったものの、アルト^サックス、バス・クラリネット、フルートという3つのリード楽器を駆使して独自の語法で語り歌う彼のプレーは、多くのアーティストの心を捉え、その後、Charles Mingus、Mal Waldron、Booker Little、John Coltrane等の多くの巨匠との共演で、数多くの名演を残しているアーティストなのです。

そうした中での彼のリード楽器の演奏、中でもクラシック音楽の中にても裏方的色彩が強い、とてもジャズの独奏楽器としては使えそうもないバス・クラリネットという楽器を駆使しての演奏は唯一無二のもの。

私も、初めてその演奏に接した時は、どんなサウンドが飛び出してくるのか全く想像がつかず、針を下ろし聴き進んで行くうちに、怪奇武骨でありながらもブルーな色合いを醸し出し躍動するそのサウンドに驚き、この不思議な空間の余韻が深く心に刻まれてしまったのでした。

それではなにはともあれ、その不可思議なDolphyの演奏、まずはそのバス・クラリネットの演奏から、曲はThelonious Mon作曲のの”Epistrophy”から耳を傾けて行くことにいたしましょう。

作曲者Monkの、Dixieland Jazz的な明るさの裏に隠された悲哀を感じる躍動感のある演奏に対し、サディスティックな響きで荒涼とした空間を突き進むミステリアスなDolphyの”Epistrophy”。

そこに、初めてこのバス・クラリネットという楽器にジャズの独奏楽器としての命を吹き込み、その後の世代に大きな影響を残したDolphyの、先進的ともいうべき独自の世界を感じていただけたのではないかと思います。

ところで、このアルバムのジャケット、先にお見せしたジャケットの他に、もう一つこんなジャケットもあるのです。

先にあげたジャケットが、Limelightレーベルから発表されたアメリカ盤のオリジナル・ジャケット。

そしてこちらが、Fontanaレーベルから発表されたオランダ盤のオリジナルジャケット。

インターネットが普及し一瞬のうちに情報が世界に拡散されてしまう現代とは異なり、そうしたものがなかった時代には、国ごとにジャケットや編集の異なった盤が発表されるということはよくあったのですけど、こうした違いを比較しながら音楽を聴くのもジャズにおいての楽しみ方のまた一つ。

私的にジャケットは、辛辣な批評で知られたCharles Mingusをして

「追悼文というものは、故人生前の美徳で埋められることになっている。だが、Eric Dolphyに関しては、美徳だけしか思い出せぬだ。短所を全く持ちあわせぬ男だった。」

とその死後に言わさしめたほどの誠実で真摯な生き方をを貫いたDolphyが、糖尿病という病と闘いながらも、自らの求める音楽を思索している様子を描いたようにも感じられる、アメリカ盤の方が良いように思っているのですが、その音質となると.................??

同じ音源であるにも関わらず、圧倒的な差でオランダ盤が良いというのです!!!!

考えてみれば、Limelight盤の場合、他の作品でも音質はけして良くなく、せかっくの名演奏もげんなりというものが多いということから、納得は出来るのですけど...................!!?

Limelight盤、その悪習がこの作品にも及んでいたとは、いやはや参りました。

余談はさておき、再びDolphyの演奏。

次は、フルートの演奏にお話を進めたいと思います。

彼のフルート演奏、それはアルト・サックスやバス・クラリネットの演奏とはガラッと趣が変わり、可憐さとその心の奥から湧き出る無常の美しさがあることが、その魅力なのですけど、この作品でもこんな素晴らしいプレーを残しています。

それでは、”You Don't Know What Love Is”お聴きください。

いかがでしたかDolphyのフルート・プレー。

よく聴いてみると、アルト・サックスやバス・クラリネットを演奏をする時と、そのソロの語法はほぼ同じようにも感じられるのですが、これだけの表情の違いある。

楽器が変わることでその顔も大きく変わる、これもマルチ・リード奏者Dolphyならではの境地ではないかと思います。

その彼のフルート・プレイ、私自身は、この演奏と、1961年、Dolphyが盟友Booker Littleの死によって頓挫した、Mal Waldron、Booker Littleとのコンボ活動の後、暇そうにしているところをJohn Coltraneに誘われ、そのコンボ共に楽旅に出て演奏したStockholmでの”My Favorite Things”(その記事はこちら→)でのプレイがあらゆるフルート・プレイの中でもベストのものではないかと思っている次第。

よろしければ、そちらの方も聴いていただければと思います。

人々に大きな衝撃を与えながら36歳という若さで消えて行ったEric Dolphy。

このアルバムのラストには、こんなDolphyの肉声が残されています。

「When you hear music,after it's over,it's gone in the air. You can never capture it again. (音楽は空(くう)に消え、二度と捉えることは出来ない。)」

まるで、自身の命が燃え尽きるのを予測していたかのような彼の言葉。

その言葉の通り、音楽は時空ともに消えゆくものなのだけど、その最後の瞬間を捉えたこの作品には、真摯に音楽と向き合い、PAなしでもひときわ大きな音でプレーを続けてきたDolphyの生の姿が刻まれているように思います。

そうした意味でこの作品、数あるジャズの作品の中でも後世に語り続けられるべき作品の一つではないかと思っています。

Track listing

1."Epistrophy" (Monk)

2."South Street Exit"

3."The madrig speaks, the panther walks"

4."Hypochristmutreefuzz" (Mengelberg)

5."You don't know what love is" (Raye/De Paul)

6."Miss Ann"

All songs composed by Dolphy except as noted.

Personnel

Eric Dolphy – bass clarinet, flute, alto saxophone

Misha Mengelberg – piano

Jacques Schols – double bass

Han Bennink – drums

Recorded

June 2, 1964 in Hilversum, Holland

楽器により雰囲気が随分違いますね

フルートはの怪しい音、

和の笛を想起させる演奏ですね♪

by mk1sp (2016-02-08 20:06)

mk1spさん

そうですね。

バス・クラリネットの後に、このフルート演奏を聴くと、この演奏に内在している怪しげな雰囲気が、浮き彫りになって来るような感じがしますね。

Dolphyの良さ、かなり個性的なアーティストなので、うまくお伝えすることが出来たかと心配していたのですけど、こういったコメントをいただき、ひとまず安堵いたしました。

by 老年蛇銘多親父(HM-Oyaji) (2016-02-10 17:01)