秋の夜長はピアノ・トリオで:Bill Evans Trio '64 [音源発掘]

記録的な猛暑が続いた今年の夏。

しかし、ここ来てようやく朝夕の風に秋の訪れが感じられるようになった昨今。

長らく待ち続けていた爽やかな風の流れが愛しい秋の夜長の到来。

それは、ゆっくりと音楽を楽しむには最高の季節!!

となると、無性に聴きたくなってしまうのは、清涼かつ繊細な響きを宿したピアノ・トリオの音楽。

そして、そうしたピアノ・トリオというと真っ先に思い浮かぶのは、没後40年を過ぎた今も、ジャズ・ファンだけではなく、クラシック・サイドからも愛され影響与え続けているピアニストのBill Evans.。

そうした思いの中で、今回選んだのは、数あるBill Evansの作品の中から、ここのところずっと聴いているこの作品、

1964年制作の作品 ”Trio '64”と致しました。。

さて、この選択、Bill Evans.のピアノ・トリオ作品と言えば、60年代初めのScott LaFaro(ベース)、Paul Motian(ドラムス)のトリオによる”Portrait in Jazz”や”Waltz for Debby”か、ベースがEddie Gómezとなった68年の”Bill Evans at the Montreux Jazz Festival”などの諸作品ではないのと思われるかもしれませんけど........。

確かに私としても、これまで、これらの作品に加え、Evansの最晩年、ベースにMarc Johnsonを迎えたトリオの諸作品が好きで、そうした作品を中心に聴いて来たのですけど、今回はこれまで腰を据えて聴いたことのなかった、1961年 突然、盟友Scott LaFaroを交通事故で失い失意のどん底に突き落とされてから、1967年Eddie Gómezと出会うまでのEvansの作品を中心に聴いてみようと考え、いろいろ見繕ったところ、コレダッ!!!と感じ手にしたのがこの作品。

その訳は、Evansのトリオに、この作品に限り参加しているベーシストのGary Peacockの存在。

Bill Evans のピアノ・トリオというとその醍醐味は、従来のピアノ・トリオはベースやドラムスはあくまでもリズムを刻むためのものであったのに対し、それまでのピアノ・トリオとは一線を画すまったく新しいそのスタイル。

テーマのコード進行に従ってピアノ・ベース・ドラムスの三者がそれぞれ独創的な即興演奏を奏で干渉・刺激しあいサウンドを築き上げて行く、いわゆるインター・プレイと呼ばれる演奏スタイルが最大の聴きどころなのですが、それは、各演奏者個々にかなり高度な演奏テクニックが求められる演奏スタイル。

それまで、それを可能にし、三位一体と言われるサウンドを作り出す原動力となっていたのが天性の資質を備えたベーシストのScott LaFaroだったのですが、1961年に突然訪れたLaFaroとの別れ。

その後、Evansは LaFaroの後継としてChuck Israels迎えトリオによる活動を再開するも、Israelsに天才LaFaroの成したその聖域の再生は望むべくもなく、この時期のEvansトリオにおいては、LaFaroと築いた緊密なインター・プレイの世界は希薄となってしまっていたのです。

そうしたEvanトリオ不遇の時期にレコーディングされたのが、ベースにGary Peacockを迎えたこの作品。

Gary Peacockというべーシスト、超絶テクニックの持主で、この時Scott LaFaroの再来と言われていたアーティスト。

そのうえ、私にとっては、1980年代以降、Keith JarrettのStandards Trioや菊池雅章のTethered Moonで、そのプレイを聴き親しみ楽しんで来た、お気入りのベーシスト。

果たして、Evansとどんな対話を交わしていたのか、ここで目にしたのが百年目、腹を据えてじっくり聴き込んでみることにしたものなのです。

それでは、その音楽、ご一緒に聴き始めることに致しましょう。

しかし、ここ来てようやく朝夕の風に秋の訪れが感じられるようになった昨今。

長らく待ち続けていた爽やかな風の流れが愛しい秋の夜長の到来。

それは、ゆっくりと音楽を楽しむには最高の季節!!

となると、無性に聴きたくなってしまうのは、清涼かつ繊細な響きを宿したピアノ・トリオの音楽。

そして、そうしたピアノ・トリオというと真っ先に思い浮かぶのは、没後40年を過ぎた今も、ジャズ・ファンだけではなく、クラシック・サイドからも愛され影響与え続けているピアニストのBill Evans.。

そうした思いの中で、今回選んだのは、数あるBill Evansの作品の中から、ここのところずっと聴いているこの作品、

1964年制作の作品 ”Trio '64”と致しました。。

さて、この選択、Bill Evans.のピアノ・トリオ作品と言えば、60年代初めのScott LaFaro(ベース)、Paul Motian(ドラムス)のトリオによる”Portrait in Jazz”や”Waltz for Debby”か、ベースがEddie Gómezとなった68年の”Bill Evans at the Montreux Jazz Festival”などの諸作品ではないのと思われるかもしれませんけど........。

確かに私としても、これまで、これらの作品に加え、Evansの最晩年、ベースにMarc Johnsonを迎えたトリオの諸作品が好きで、そうした作品を中心に聴いて来たのですけど、今回はこれまで腰を据えて聴いたことのなかった、1961年 突然、盟友Scott LaFaroを交通事故で失い失意のどん底に突き落とされてから、1967年Eddie Gómezと出会うまでのEvansの作品を中心に聴いてみようと考え、いろいろ見繕ったところ、コレダッ!!!と感じ手にしたのがこの作品。

その訳は、Evansのトリオに、この作品に限り参加しているベーシストのGary Peacockの存在。

Bill Evans のピアノ・トリオというとその醍醐味は、従来のピアノ・トリオはベースやドラムスはあくまでもリズムを刻むためのものであったのに対し、それまでのピアノ・トリオとは一線を画すまったく新しいそのスタイル。

テーマのコード進行に従ってピアノ・ベース・ドラムスの三者がそれぞれ独創的な即興演奏を奏で干渉・刺激しあいサウンドを築き上げて行く、いわゆるインター・プレイと呼ばれる演奏スタイルが最大の聴きどころなのですが、それは、各演奏者個々にかなり高度な演奏テクニックが求められる演奏スタイル。

それまで、それを可能にし、三位一体と言われるサウンドを作り出す原動力となっていたのが天性の資質を備えたベーシストのScott LaFaroだったのですが、1961年に突然訪れたLaFaroとの別れ。

その後、Evansは LaFaroの後継としてChuck Israels迎えトリオによる活動を再開するも、Israelsに天才LaFaroの成したその聖域の再生は望むべくもなく、この時期のEvansトリオにおいては、LaFaroと築いた緊密なインター・プレイの世界は希薄となってしまっていたのです。

そうしたEvanトリオ不遇の時期にレコーディングされたのが、ベースにGary Peacockを迎えたこの作品。

Gary Peacockというべーシスト、超絶テクニックの持主で、この時Scott LaFaroの再来と言われていたアーティスト。

そのうえ、私にとっては、1980年代以降、Keith JarrettのStandards Trioや菊池雅章のTethered Moonで、そのプレイを聴き親しみ楽しんで来た、お気入りのベーシスト。

果たして、Evansとどんな対話を交わしていたのか、ここで目にしたのが百年目、腹を据えてじっくり聴き込んでみることにしたものなのです。

それでは、その音楽、ご一緒に聴き始めることに致しましょう。

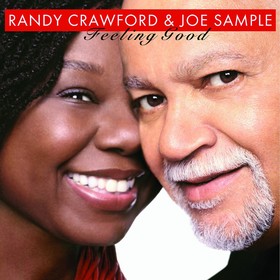

27年ぶりの再会レコ-ィングから生まれた円熟の味・・Randy Crawford & Joe Sample:Feeling Good [音源発掘]

9月になったというのに連日続く夏日の毎日。

そこに来て、突然我が職場を襲って来た仕事の山。

急な忙しさの到来で、普段は若手に現場の仕事は任せきりの私も、ここまで来るとその進行を見守り指導しているばかりという訳には行かず、久々に日々東へ西へ飛び回ることになってしまっているところ。

しかし、この暑さに加えて久々の外歩きはかなり堪える。

とにかく、老体に鞭打ってでもこの難局を乗り越えなければと、リズミカルなサウンドを耳にしながら頑張っている昨今なのですが、今回は、その疲れを癒し頑張り与えてくれているソウル・ジャズ・サウンドから、Randy Crawford & Joe Sampleの2006年発表の作品”Feeling Good”を取り上げ語って行くことにしたいと思います。

Randy CrawfordとJoe Sample、特にRandy Crawfordというとピンとこない向きもあるかもしれませんが、この作品は、1979年 Randy CrawfordとJoe Sample(Joe Sampleについてはこちら)の二人が生んだ日本でもよく知られるあの大ヒット曲以来、27年ぶりの再会レコーディングとなったもの。

そこで、お話を始める前に、まずはこの二人の生んだあの往年の大ヒット曲を聴いて頂き、Crawfordの歌声に耳を傾けて頂くことに致しましょう。

曲は、Joe Sample率いる当時大人気を博していたファンク・バンドのThe CrusadersにRandy Crawford

が加わった演奏で”Street Life”。

実はこの私、当時はこうしたファンク系のサウンドはあまり好みではなく、The Crusadersもその存在は知っていたもののあまり真剣に聴いてはいなかったのですが、ある日ラジオでこの曲を聴きその軽快なリズムとソウルフルなヴォーカルの心地良さが深く心に刻まれてしまった曲。

今回、軽快かつリズミカルなサウンドを求め考えたところすっと思い浮かんで来たのがこの”Street Life”だったのですが、この曲が世に出てから40年余りを過ぎた今、この”Street Life”以後、他にCrawfordとSampleの共演作品はないものかと探したところ、見つけたのがこの作品だったのです。

こうしたことで、今回ご紹介するこの作品、2003年スイスの Montreux Jazz FestivalでのThe Crusaders とCrawfordの共演がその制作の切っ掛けだったというのですけど、この時期、フュージョンの軽快さを持ちながらアコースティックな香りのする聴き応えのあるリーダー作品を残していたSampleの動向から、

そしてさらには、バックを支えるメンバーにChristian McBride.とSteve Gaddという当代きっての名手の名前があったことから、この二人の共演盤はThe Crusaders 時代の共演とはまた違た何かがありそうな気がして聴き始めたところ、その予感は的中。

軽快なフュージョンやファンク、ボサバ・タッチあり、そしてさらには純ジャズ的ナンバーありで、そのサウンドは実に多彩。

聴き始めるやその心地良さに即没頭して一機に聴き終えてしまったものなのです。

そうして私の気に入りに加わってしまったこの作品。

これ以上語り続けるのは野暮なこと、まずはその音源、早速お聴き頂くことに致しましょう。

曲は、軽快なフュージョンの味わいが心地良い”Feeling Good”です。

そこに来て、突然我が職場を襲って来た仕事の山。

急な忙しさの到来で、普段は若手に現場の仕事は任せきりの私も、ここまで来るとその進行を見守り指導しているばかりという訳には行かず、久々に日々東へ西へ飛び回ることになってしまっているところ。

しかし、この暑さに加えて久々の外歩きはかなり堪える。

とにかく、老体に鞭打ってでもこの難局を乗り越えなければと、リズミカルなサウンドを耳にしながら頑張っている昨今なのですが、今回は、その疲れを癒し頑張り与えてくれているソウル・ジャズ・サウンドから、Randy Crawford & Joe Sampleの2006年発表の作品”Feeling Good”を取り上げ語って行くことにしたいと思います。

Randy CrawfordとJoe Sample、特にRandy Crawfordというとピンとこない向きもあるかもしれませんが、この作品は、1979年 Randy CrawfordとJoe Sample(Joe Sampleについてはこちら)の二人が生んだ日本でもよく知られるあの大ヒット曲以来、27年ぶりの再会レコーディングとなったもの。

そこで、お話を始める前に、まずはこの二人の生んだあの往年の大ヒット曲を聴いて頂き、Crawfordの歌声に耳を傾けて頂くことに致しましょう。

曲は、Joe Sample率いる当時大人気を博していたファンク・バンドのThe CrusadersにRandy Crawford

が加わった演奏で”Street Life”。

実はこの私、当時はこうしたファンク系のサウンドはあまり好みではなく、The Crusadersもその存在は知っていたもののあまり真剣に聴いてはいなかったのですが、ある日ラジオでこの曲を聴きその軽快なリズムとソウルフルなヴォーカルの心地良さが深く心に刻まれてしまった曲。

今回、軽快かつリズミカルなサウンドを求め考えたところすっと思い浮かんで来たのがこの”Street Life”だったのですが、この曲が世に出てから40年余りを過ぎた今、この”Street Life”以後、他にCrawfordとSampleの共演作品はないものかと探したところ、見つけたのがこの作品だったのです。

こうしたことで、今回ご紹介するこの作品、2003年スイスの Montreux Jazz FestivalでのThe Crusaders とCrawfordの共演がその制作の切っ掛けだったというのですけど、この時期、フュージョンの軽快さを持ちながらアコースティックな香りのする聴き応えのあるリーダー作品を残していたSampleの動向から、

そしてさらには、バックを支えるメンバーにChristian McBride.とSteve Gaddという当代きっての名手の名前があったことから、この二人の共演盤はThe Crusaders 時代の共演とはまた違た何かがありそうな気がして聴き始めたところ、その予感は的中。

軽快なフュージョンやファンク、ボサバ・タッチあり、そしてさらには純ジャズ的ナンバーありで、そのサウンドは実に多彩。

聴き始めるやその心地良さに即没頭して一機に聴き終えてしまったものなのです。

そうして私の気に入りに加わってしまったこの作品。

これ以上語り続けるのは野暮なこと、まずはその音源、早速お聴き頂くことに致しましょう。

曲は、軽快なフュージョンの味わいが心地良い”Feeling Good”です。