前の10件 | -

愛の芽生えを感じるコラボ作品;John Hicks and Elise Wood・Luminous [音源発掘]

開花に一喜一憂した今年のソメイヨシノの花の饗宴も終わり、春らしい日々の訪れに、心も明るくどこからか漲る力が湧いてくるのを感じられるようになる季節。

そうした昨今、あまりTVのコメディ番組を見ない私が唯一見ている番組で、記憶に残ってしまったのが、超長寿人気のTV番組の「笑点」からの林家木久扇師匠引退を飾る最終回の放送。

この木久扇師匠、私は、亡き母が三味線の先生として教えを受けていたのがこの師匠のお母さんだったとのことで親近感を抱いていた人で、師匠ならではの面白きお馬鹿芸を楽しみにして来た者の一人。

その後継は、立川一門から55年振りの起用だという立川晴の輔師匠となった訳だけど、”笑点”という番組、他のレギュラーの噺家諸氏との阿吽の呼吸による即興の掛け合いから生まれる笑いの落ちが、笑いの大きなポイントの一つ。

そうした中で、木久扇師匠、1969年に”笑点”初出演以来55年簡に渡りこの番組を支えて来た偉大なる大功労者。

それは、その後を務める晴の輔師匠にとってはかなりの重圧だと思うのですけれども、師匠出演の初回を見た限りでは、木久扇師匠とはまた違ったキャラクターで、この番組を引き続き盛り立ててくれそう。

そうしたことでこれからの”笑点”、こてまでとは違った掛け合いの面白さへの期待は持つことが出来たなと思っているのですが、木久扇師匠の最後となる大喜利の舞台で記憶に深く残ったのは、師匠が放ったこのお笑いの一コマ。

そのお題は、「どうしようもない馬鹿な奴、それを越える馬鹿とは?」。

それに対する、木久扇師匠のその答えは...........................!!

「何度、注意しても同じ間違いをする馬鹿。そして、それを越えるのは、注意されるから、なにもしなくなる馬鹿!!」と、こんな回答だったと記憶しているのですけど、そこで思い出したのが、以前の私の職場にいたH君のこと。

この人、まさに木久扇師匠の答えを地で行く存在で、何をやらしても何一つ満足出来るものはなく、

それまで、10年に渡り5人の方が指導・教育に当たって来たのだけど、いつまでたっても本人になんとかしようという気は全く育たず、最後には全員が匙を投げてしまったという 存在自体が壮絶極まりなく信じられない人。

これ、お笑いの世界ならいいけれど、おかげで現実の職場では、彼一人のために問題百出、皆、毎度その後始末に振り回されるれることになってしまっていたのです。

とまあ、木久扇師匠に最後の最後で、忘れていたまがまがしい記憶を呼び起こされてしまいましたが、それはともかく、55年の長きに渡り皆を笑いの渦の中に招き入れてくれた木久扇師匠に、ご苦労様、そしてありがとうの気持ちを送りたいと思います。

さて、余談が過ぎてしまいましたけど、ソメイヨシノ咲き乱れる新年度を迎えたところで、今回選んだ作品は!!

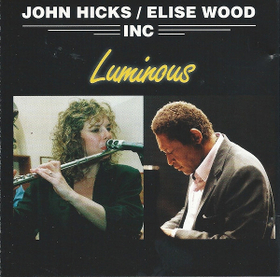

ピアニストJohn Hicksの作品より、咲き誇り春を告げてくれたソメイヨシノに寄せて、フルート奏者とのコラボによるこの作品と致しました。

その作品は、女流フルート奏者のElise Woodとコラボによる1985年制作の”Luminous”。

今回このJohn Hicksの作品を選んだのは、ここのところ聴いているサックスやベースのアーティストのリーダー作品のピアニストが、どういう訳か、ことごとくJohn Hicksになってしまっていたことから、ならばと、彼のリーダー作品を聴き始めたところ、そのスタイル、フォーマットの多様性に驚かされると同時に、そのどれもにおいても現れる彼らしい個性的なプレイが印象に残ったことから、さらに彼の作品を聴きたいと思い調べたところ、フルート奏者とのオーソドックスなジャズの共演があることを知り聴いて、マイナーな作品だけどその調べ良さに、是非とも聴いて頂きたいと取り上げることにしたもの。

とは言っても、フルート奏者のElise WoodはともかくJohn Hicksというピア二スト、日本では彼の認知度は決して高いとは言い難く、初めてその名を聞いたという方多いのではと思うので、まずはその経歴を簡単にご紹介してみると、

1963年に、ジャズのメッカ ニューヨークに進出、1965年にはジャズの巨人 Art Blakey率いるThe Jazz Messengersのピアニストとして2年間活動、その後は Woody Hermanのビッグ・バンド、トランペット奏者Charles Tolliver下での活動を経て女性ヴォ-カリストBetty Carterの下でその力量を磨いてきたアーティスト。

そして、1970年代半にいささか遅咲きながら初リーダー作品を発表、1980年代以降は自己のリーダ作品を発表しつつ多くのアーティストの作品にサポートメンバーとして名を残して行くことになるのですが、その共演歴を見て驚かされるのは、そのスタイルはアヴァンギャルとからバップまで、そのフォーマットもソロに始まりスモール・コンボはもとよりビッグ・バンドからヴォーカルの伴奏までと、多彩ともいうべき間口の広さ。

また、さらに深く共演アーティストの方へと目を向けてみれば、サックス奏者 Hank Mobleyに始まり Pharoah Sanders,Archie Shepp、Sonny Fortune、Eric Alexander、Joe Lovano、トランペット奏者Lee Morgan、Charles Tolliver 、Roy Hargrove、ギタリストのLarry Coryell, ベーシストのCharles Mingus、Richard Davis等、新旧相乱れ、そのスタイルも大きく異なる面々が名を連ねている。

ちなみに私も、昨今、Hicksの参加するこれらアーティストの作品を聴いていたのですけど、そのサウンドは、彼が影響を受けたMcCoy Tynerのピアノが聴こえたと思ったら、バップやクラッシックのピアノの音がが聴こえて来たり。

どの作品を聴いてもHicksは自己の持ち味を見失うことなく、リーダー・アーティストに輝きを与えていた、その懐の深さと凄味にすっかり引き込まれてしまったのです。

さて、前置きが長くなりましたが、そうしたJohn Hicks、この異色の作品から、ここで1曲お聴きいただくことに致しましょう。

そうした昨今、あまりTVのコメディ番組を見ない私が唯一見ている番組で、記憶に残ってしまったのが、超長寿人気のTV番組の「笑点」からの林家木久扇師匠引退を飾る最終回の放送。

この木久扇師匠、私は、亡き母が三味線の先生として教えを受けていたのがこの師匠のお母さんだったとのことで親近感を抱いていた人で、師匠ならではの面白きお馬鹿芸を楽しみにして来た者の一人。

その後継は、立川一門から55年振りの起用だという立川晴の輔師匠となった訳だけど、”笑点”という番組、他のレギュラーの噺家諸氏との阿吽の呼吸による即興の掛け合いから生まれる笑いの落ちが、笑いの大きなポイントの一つ。

そうした中で、木久扇師匠、1969年に”笑点”初出演以来55年簡に渡りこの番組を支えて来た偉大なる大功労者。

それは、その後を務める晴の輔師匠にとってはかなりの重圧だと思うのですけれども、師匠出演の初回を見た限りでは、木久扇師匠とはまた違ったキャラクターで、この番組を引き続き盛り立ててくれそう。

そうしたことでこれからの”笑点”、こてまでとは違った掛け合いの面白さへの期待は持つことが出来たなと思っているのですが、木久扇師匠の最後となる大喜利の舞台で記憶に深く残ったのは、師匠が放ったこのお笑いの一コマ。

そのお題は、「どうしようもない馬鹿な奴、それを越える馬鹿とは?」。

それに対する、木久扇師匠のその答えは...........................!!

「何度、注意しても同じ間違いをする馬鹿。そして、それを越えるのは、注意されるから、なにもしなくなる馬鹿!!」と、こんな回答だったと記憶しているのですけど、そこで思い出したのが、以前の私の職場にいたH君のこと。

この人、まさに木久扇師匠の答えを地で行く存在で、何をやらしても何一つ満足出来るものはなく、

それまで、10年に渡り5人の方が指導・教育に当たって来たのだけど、いつまでたっても本人になんとかしようという気は全く育たず、最後には全員が匙を投げてしまったという 存在自体が壮絶極まりなく信じられない人。

これ、お笑いの世界ならいいけれど、おかげで現実の職場では、彼一人のために問題百出、皆、毎度その後始末に振り回されるれることになってしまっていたのです。

とまあ、木久扇師匠に最後の最後で、忘れていたまがまがしい記憶を呼び起こされてしまいましたが、それはともかく、55年の長きに渡り皆を笑いの渦の中に招き入れてくれた木久扇師匠に、ご苦労様、そしてありがとうの気持ちを送りたいと思います。

さて、余談が過ぎてしまいましたけど、ソメイヨシノ咲き乱れる新年度を迎えたところで、今回選んだ作品は!!

ピアニストJohn Hicksの作品より、咲き誇り春を告げてくれたソメイヨシノに寄せて、フルート奏者とのコラボによるこの作品と致しました。

その作品は、女流フルート奏者のElise Woodとコラボによる1985年制作の”Luminous”。

今回このJohn Hicksの作品を選んだのは、ここのところ聴いているサックスやベースのアーティストのリーダー作品のピアニストが、どういう訳か、ことごとくJohn Hicksになってしまっていたことから、ならばと、彼のリーダー作品を聴き始めたところ、そのスタイル、フォーマットの多様性に驚かされると同時に、そのどれもにおいても現れる彼らしい個性的なプレイが印象に残ったことから、さらに彼の作品を聴きたいと思い調べたところ、フルート奏者とのオーソドックスなジャズの共演があることを知り聴いて、マイナーな作品だけどその調べ良さに、是非とも聴いて頂きたいと取り上げることにしたもの。

とは言っても、フルート奏者のElise WoodはともかくJohn Hicksというピア二スト、日本では彼の認知度は決して高いとは言い難く、初めてその名を聞いたという方多いのではと思うので、まずはその経歴を簡単にご紹介してみると、

1963年に、ジャズのメッカ ニューヨークに進出、1965年にはジャズの巨人 Art Blakey率いるThe Jazz Messengersのピアニストとして2年間活動、その後は Woody Hermanのビッグ・バンド、トランペット奏者Charles Tolliver下での活動を経て女性ヴォ-カリストBetty Carterの下でその力量を磨いてきたアーティスト。

そして、1970年代半にいささか遅咲きながら初リーダー作品を発表、1980年代以降は自己のリーダ作品を発表しつつ多くのアーティストの作品にサポートメンバーとして名を残して行くことになるのですが、その共演歴を見て驚かされるのは、そのスタイルはアヴァンギャルとからバップまで、そのフォーマットもソロに始まりスモール・コンボはもとよりビッグ・バンドからヴォーカルの伴奏までと、多彩ともいうべき間口の広さ。

また、さらに深く共演アーティストの方へと目を向けてみれば、サックス奏者 Hank Mobleyに始まり Pharoah Sanders,Archie Shepp、Sonny Fortune、Eric Alexander、Joe Lovano、トランペット奏者Lee Morgan、Charles Tolliver 、Roy Hargrove、ギタリストのLarry Coryell, ベーシストのCharles Mingus、Richard Davis等、新旧相乱れ、そのスタイルも大きく異なる面々が名を連ねている。

ちなみに私も、昨今、Hicksの参加するこれらアーティストの作品を聴いていたのですけど、そのサウンドは、彼が影響を受けたMcCoy Tynerのピアノが聴こえたと思ったら、バップやクラッシックのピアノの音がが聴こえて来たり。

どの作品を聴いてもHicksは自己の持ち味を見失うことなく、リーダー・アーティストに輝きを与えていた、その懐の深さと凄味にすっかり引き込まれてしまったのです。

さて、前置きが長くなりましたが、そうしたJohn Hicks、この異色の作品から、ここで1曲お聴きいただくことに致しましょう。

バップ世代とロック世代の激突;George Adams/Don Pullen Quartet Live At Monmartre [音源発掘]

毎年、この時期になると申し合わせたように届く、悲しいニュース。

これまでも、Chick Corea,Wayne Shoter,Jeff Beck、Keith Emerson等の訃報に、長年彼らの音楽に親しみ親しみ育てられ来た私は、悲しい思いに駆られながらも感謝の気持ちを抱いて来たのですが、今年も、また届いたのは、長きに渡り私を親しみ楽しまさせていてくれていた、漫画家の鳥山明さんTARAKOさん逝去の訃報。

鳥山明さんは、今ではドラゴンボールの作者として世界に知られる漫画家ですが、私が彼を知ったのはその前に連載された”Dr.スランプ アラレちゃん”の時。

女の子のロボットと幼児的スケベ・オヤジのセンベイ博士が主人公という奇想天外な配役設定にのうえに、これまでのギャク漫画にはなかった爽やかでありながらハチャメチャなギャクの面白さに、新婚早々の夫婦ともどもで大ファンになってしまったです。

そして、それに加えて目を引かれたのがその絵の巧みさ

一本一本の線がキッチリと描かれていて、ストートリーの奇想天外な面白さに加えて、絵の方も何度繰り返し見ても飽きない楽しさがあった。

特に、登場するメカの精緻な描写には毎度引き込まれてしまった思い出があり、漫画家としての資質の凄さは元より、それら扱うメカの題材から私と同世代のノスタルジアを体験した同胞として親近感を抱いていた人なのです。

そして、TARAKOさん。

ちびまる子ちゃんの声優として語られることが多い彼女ですが、私がTARAKOさんを知ったのは、声優としてではなく、シンガーソングライターとしてのTARAKOさん。

切っ掛けだった曲は、ちびまる子ちゃんより半年遅れで始まったTVアニメ“まじかる☆タルるートくんの彼女の作詞・作曲による”挿入歌だったのですが、その珍しく愛らしい声質の歌声が印象に残りその名を記憶することになった人なのです。

そのTARAKOさん、最も思い出に残っているのは彼女の名を知ってから暫くして幕張メッセで開催されていたアニメ‣ショウに行った時のこと。

場内を一通り見ながら歩いたところ、どこから歌声が聴こえてきます。

どこかで聴いたことあるような歌声。

誰だろうと、その歌声の方へと歩いてくと、ちょっとしたステージがあってその上で一人女性が歌い踊っている。

そこで、ステージ横にあった歌い手さんの名を見ると”TARAKO”とあります。

しかし、あの頃はまだTARAKOさん、まだ余り名を知られなかったのか観客は超マバラ。

おかげで、これ幸いと座り込み、独占状態で彼女のステージを楽しむことが出来たこと、当時、彼女の将来を期待していた私にとって、不思議な出会いの思い出が残る声優さんだったのです。

そうした私にとって身近感じ親しんで来た二人、共にもう一旗挙げられる、まだ60代という若さでの別れに悲しさを越え無常の空虚を感じ、ただご冥福を祈るばかりとなってしまいました。

さてのっけから、湿っぽい話となってしまいましたが、今回の作品は、その湿っぽさを吹き飛ばしてくれるようなジャズ・サウンドということで

サックス奏者George AdamsとピアニストのDon Pullen が率いるカルテットの1985年、デンマークはコペルハーゲンにある名門ジャズ・クラブ Jazzhus Montmartreでのライブを録らえた”George Adams/Don Pullen Quartet Live At Monmartre”といたしました。

私にとってGeorge Adamsというサックス奏者は、どちらかというと苦手なアーティストで普段はあまり聴かないのですけど、今回そうした彼の作品を選んだのは、George AdamsとDon Pullen のカルテットにゲスト・アーティストとしてギター奏者のJohn Scofieldの名前があったことに興味をそそられ聴いてみたのがその始まり。

というのもGeorge AdamsとDon Pullen のカルテット、4人のメンバーのうちGeorge Adams、Don PullenとドラムのDannie Richmondの3人は、1973年から75年のCharles Mingusのバンドのメンバーで、Mingusといえば、闘い祈るブルーに満ちたバップという感の、極めて灰汁の強い独創的な音楽の創造者で、そのMingusの下で1974年の作品”Mingus At Carnegie Hall”に代表されるような70年代のMingus黄金時代を築き上げるに貢献した3人も、かなりの曲者ばかり。

そして、その曲者3人相対するギター奏者のJohn Scofieldというと、ロック・ブルースのフィールドで育ち、その後、Billy CobhamとGeorge Dukeのバンドに参加、1982年にはMike Sternの後任としてMiles Davisのバンドに加入、1985年の退団までに”Star People、Decoy、 You're Under Arrest ”等のMiles作品にその足跡を残している、いわばフュージョン系のアーティスト。

という具合に、全く毛色の異なるAdams・PullenとScofield。

ある意味、まさにバップ世代とロック世代の激突、そこでいかなるサウンドが生みだされるのか!!

場所は、サウンドに多くの化学反応をもたらしてきたジャズ・クラブ Jazzhus Montmartre。

きっと何か得るものがあるはずと、聴いてみることにしたものなのです。

果たしてその顛末は??

というところで、そのステージへ、

ご一緒に出掛け、その真偽、確かめてみることに致しましょう。

これまでも、Chick Corea,Wayne Shoter,Jeff Beck、Keith Emerson等の訃報に、長年彼らの音楽に親しみ親しみ育てられ来た私は、悲しい思いに駆られながらも感謝の気持ちを抱いて来たのですが、今年も、また届いたのは、長きに渡り私を親しみ楽しまさせていてくれていた、漫画家の鳥山明さんTARAKOさん逝去の訃報。

鳥山明さんは、今ではドラゴンボールの作者として世界に知られる漫画家ですが、私が彼を知ったのはその前に連載された”Dr.スランプ アラレちゃん”の時。

女の子のロボットと幼児的スケベ・オヤジのセンベイ博士が主人公という奇想天外な配役設定にのうえに、これまでのギャク漫画にはなかった爽やかでありながらハチャメチャなギャクの面白さに、新婚早々の夫婦ともどもで大ファンになってしまったです。

そして、それに加えて目を引かれたのがその絵の巧みさ

一本一本の線がキッチリと描かれていて、ストートリーの奇想天外な面白さに加えて、絵の方も何度繰り返し見ても飽きない楽しさがあった。

特に、登場するメカの精緻な描写には毎度引き込まれてしまった思い出があり、漫画家としての資質の凄さは元より、それら扱うメカの題材から私と同世代のノスタルジアを体験した同胞として親近感を抱いていた人なのです。

そして、TARAKOさん。

ちびまる子ちゃんの声優として語られることが多い彼女ですが、私がTARAKOさんを知ったのは、声優としてではなく、シンガーソングライターとしてのTARAKOさん。

切っ掛けだった曲は、ちびまる子ちゃんより半年遅れで始まったTVアニメ“まじかる☆タルるートくんの彼女の作詞・作曲による”挿入歌だったのですが、その珍しく愛らしい声質の歌声が印象に残りその名を記憶することになった人なのです。

そのTARAKOさん、最も思い出に残っているのは彼女の名を知ってから暫くして幕張メッセで開催されていたアニメ‣ショウに行った時のこと。

場内を一通り見ながら歩いたところ、どこから歌声が聴こえてきます。

どこかで聴いたことあるような歌声。

誰だろうと、その歌声の方へと歩いてくと、ちょっとしたステージがあってその上で一人女性が歌い踊っている。

そこで、ステージ横にあった歌い手さんの名を見ると”TARAKO”とあります。

しかし、あの頃はまだTARAKOさん、まだ余り名を知られなかったのか観客は超マバラ。

おかげで、これ幸いと座り込み、独占状態で彼女のステージを楽しむことが出来たこと、当時、彼女の将来を期待していた私にとって、不思議な出会いの思い出が残る声優さんだったのです。

そうした私にとって身近感じ親しんで来た二人、共にもう一旗挙げられる、まだ60代という若さでの別れに悲しさを越え無常の空虚を感じ、ただご冥福を祈るばかりとなってしまいました。

さてのっけから、湿っぽい話となってしまいましたが、今回の作品は、その湿っぽさを吹き飛ばしてくれるようなジャズ・サウンドということで

サックス奏者George AdamsとピアニストのDon Pullen が率いるカルテットの1985年、デンマークはコペルハーゲンにある名門ジャズ・クラブ Jazzhus Montmartreでのライブを録らえた”George Adams/Don Pullen Quartet Live At Monmartre”といたしました。

私にとってGeorge Adamsというサックス奏者は、どちらかというと苦手なアーティストで普段はあまり聴かないのですけど、今回そうした彼の作品を選んだのは、George AdamsとDon Pullen のカルテットにゲスト・アーティストとしてギター奏者のJohn Scofieldの名前があったことに興味をそそられ聴いてみたのがその始まり。

というのもGeorge AdamsとDon Pullen のカルテット、4人のメンバーのうちGeorge Adams、Don PullenとドラムのDannie Richmondの3人は、1973年から75年のCharles Mingusのバンドのメンバーで、Mingusといえば、闘い祈るブルーに満ちたバップという感の、極めて灰汁の強い独創的な音楽の創造者で、そのMingusの下で1974年の作品”Mingus At Carnegie Hall”に代表されるような70年代のMingus黄金時代を築き上げるに貢献した3人も、かなりの曲者ばかり。

そして、その曲者3人相対するギター奏者のJohn Scofieldというと、ロック・ブルースのフィールドで育ち、その後、Billy CobhamとGeorge Dukeのバンドに参加、1982年にはMike Sternの後任としてMiles Davisのバンドに加入、1985年の退団までに”Star People、Decoy、 You're Under Arrest ”等のMiles作品にその足跡を残している、いわばフュージョン系のアーティスト。

という具合に、全く毛色の異なるAdams・PullenとScofield。

ある意味、まさにバップ世代とロック世代の激突、そこでいかなるサウンドが生みだされるのか!!

場所は、サウンドに多くの化学反応をもたらしてきたジャズ・クラブ Jazzhus Montmartre。

きっと何か得るものがあるはずと、聴いてみることにしたものなのです。

果たしてその顛末は??

というところで、そのステージへ、

ご一緒に出掛け、その真偽、確かめてみることに致しましょう。

英国発信! プログレッシブ・ロックの新世代が生み出した新境地・Arena:The Theory of Molecular Inheritance [音源発掘]

真冬かと思う日もあるけれど、空気は本格的春の到来告げている。

何のかんの言いながら、3月になりましたね。

3月いうと行政の1年の締め括りの月であり、民間もこの月を一年の締め括りとしている企業が多いことから、いつもに増して気ぜわしく忙しさが増すこの時期。

私の仕事の方も、そうした世間の動きのおかげで、この時期は、毎年、年度末期限の仕事の依頼が増えそれを熟すに四苦八苦をしているですけど、今年はどういう訳か、ここ数年に増してそうした仕事が殺到。

おかげで、私の方も、半ば引退の身だからと言っても知らぬ存ぜぬでいる訳もいかずバッタバタの毎日となっているところ。

その上、私事の方も我家の奥様の誕生日や自身の人間ドッグ受信等があって、それ等も、つつがなく熟さなければならないのは当然のこととして、さらに飛び込んで来たのは息子から結婚を決めたとの知らせ。

となれば親として、そのお相手の方とお会いして、ご挨拶をする機会を持たなければならない。

とまあこんな具合に、仕事の忙しさに加えて私事においても大切に熟さなければならないことばかりの事態となってしまい、喜ばしさはあるものの気ぜわしさ倍増、バッタバタ感満杯となっている私の近況。

しかし、いつも同じ平々凡々な毎日では、刺激もなくボケてしまうばかり。

おめでたく喜ばしいことが加わったことでもあるのだし、忙しさもなんのその!!!

と、気合を入れ取り組んでところで............!!!

今回ご紹介する作品は、その喜ばしさを包み込んでくれるようにも感じるロックの作品から、この作品を選ぶことに致しました。

それは、英国のネオ・プログレッシブ・ロック・バンドArena 2022年発表の作品、”The Theory Of Molecular Inheritance”です。

このArenaは、1960年代の終わりに英国で生まれたプログレシッブ・ロックが、1970年代半ばに下火となった後、1980年代に入りそのパイオニアたちの遺産を継承した次世代のアーティストたちの手にによって復活・誕生したネオ・プログレシッブにおいて、その中核的存在となったPendragon のキーボード奏者であったClive Nolan と同じく Marillionのオリジナル・メンバーでドラマーであったMick Pointerの二人によって1995年に結成された、プログレシッブ・ロックの第3世代とも言えるバンド。

かく言うも私も、こうしたArenaの生い立ちに興味を覚えたことから彼等を聴き始めたのですけど、聴いてみると、70年代プログレの影響を濃厚に背負っていた第2世代のアーティスト達よりさらに進化。

70年代プログレのエッセンスを散りばめながらも、メタルなどのエッセンスも取り入れ生かした新鮮なプログレ・サウンドが聴こえて来ます。

こうなると、もっと彼らの作品を聴いてみたくなってくるもの。

そこで、これまで半年くらいをかけ、彼等の作品をデビュー作から順に追って聴いて来たのですけど、ここに至ってようやくたどり着いたのが現時点での彼ら最新作であるこの作品。

前作”Double Vision”より、ヴォーカルがPaul Manzi からDamian Wilsonに代わっての初の作品ということもあって、その辺りの変化がどんなものかと興味を持って聴いてみたのですけれど、Manziに比べWilson、ちょと線は細いようにも感じられるものの、豊かな声量とテクニックの持主で、かえって変化に富んだArenaのサウンドを具現化するには打ってつけの人選という感じ。

ということで、早速、新生Arenaのそのサウンド、聴いて頂くことに致しましょう。

何のかんの言いながら、3月になりましたね。

3月いうと行政の1年の締め括りの月であり、民間もこの月を一年の締め括りとしている企業が多いことから、いつもに増して気ぜわしく忙しさが増すこの時期。

私の仕事の方も、そうした世間の動きのおかげで、この時期は、毎年、年度末期限の仕事の依頼が増えそれを熟すに四苦八苦をしているですけど、今年はどういう訳か、ここ数年に増してそうした仕事が殺到。

おかげで、私の方も、半ば引退の身だからと言っても知らぬ存ぜぬでいる訳もいかずバッタバタの毎日となっているところ。

その上、私事の方も我家の奥様の誕生日や自身の人間ドッグ受信等があって、それ等も、つつがなく熟さなければならないのは当然のこととして、さらに飛び込んで来たのは息子から結婚を決めたとの知らせ。

となれば親として、そのお相手の方とお会いして、ご挨拶をする機会を持たなければならない。

とまあこんな具合に、仕事の忙しさに加えて私事においても大切に熟さなければならないことばかりの事態となってしまい、喜ばしさはあるものの気ぜわしさ倍増、バッタバタ感満杯となっている私の近況。

しかし、いつも同じ平々凡々な毎日では、刺激もなくボケてしまうばかり。

おめでたく喜ばしいことが加わったことでもあるのだし、忙しさもなんのその!!!

と、気合を入れ取り組んでところで............!!!

今回ご紹介する作品は、その喜ばしさを包み込んでくれるようにも感じるロックの作品から、この作品を選ぶことに致しました。

それは、英国のネオ・プログレッシブ・ロック・バンドArena 2022年発表の作品、”The Theory Of Molecular Inheritance”です。

このArenaは、1960年代の終わりに英国で生まれたプログレシッブ・ロックが、1970年代半ばに下火となった後、1980年代に入りそのパイオニアたちの遺産を継承した次世代のアーティストたちの手にによって復活・誕生したネオ・プログレシッブにおいて、その中核的存在となったPendragon のキーボード奏者であったClive Nolan と同じく Marillionのオリジナル・メンバーでドラマーであったMick Pointerの二人によって1995年に結成された、プログレシッブ・ロックの第3世代とも言えるバンド。

かく言うも私も、こうしたArenaの生い立ちに興味を覚えたことから彼等を聴き始めたのですけど、聴いてみると、70年代プログレの影響を濃厚に背負っていた第2世代のアーティスト達よりさらに進化。

70年代プログレのエッセンスを散りばめながらも、メタルなどのエッセンスも取り入れ生かした新鮮なプログレ・サウンドが聴こえて来ます。

こうなると、もっと彼らの作品を聴いてみたくなってくるもの。

そこで、これまで半年くらいをかけ、彼等の作品をデビュー作から順に追って聴いて来たのですけど、ここに至ってようやくたどり着いたのが現時点での彼ら最新作であるこの作品。

前作”Double Vision”より、ヴォーカルがPaul Manzi からDamian Wilsonに代わっての初の作品ということもあって、その辺りの変化がどんなものかと興味を持って聴いてみたのですけれど、Manziに比べWilson、ちょと線は細いようにも感じられるものの、豊かな声量とテクニックの持主で、かえって変化に富んだArenaのサウンドを具現化するには打ってつけの人選という感じ。

ということで、早速、新生Arenaのそのサウンド、聴いて頂くことに致しましょう。

ヴァーチュオーソー 二人が繰出す音符の嵐;Oscar Peterson & Dizzy Gillespie [デジタル化格闘記]

関東で雪が降ったと思ったら、その2週間後には4月のようにな陽気到来。

そして翌日には春一番が..............................!!!!!

昨年より14日も早い春一番の到来というのですが、思うにここ数年、年を重ねるごとに気象の異常度がどんどん増して来ているような。

とは言っても、まだ春本番となった訳でもなく、いきなり真冬に逆戻りしたり。

下界の政情不安もさることながら、空の上でも冬と春が激しく覇権争いが繰り広げているかのような様相。

おかげで、毎日着る物も天気予報とにらめっこしながら、引っかえ取っかえをしなければならくなって煩わしい限りです。

とまあ、こうしたことを繰り返しの毎日ですが、春の暖かさが感じられるようになると、どういう訳か妙に聴きたくなってしまうのが、スウィングとバップのサウンド。

そうしたことから、今回は、私の好きなスウィング・バップ・サウンドより、この作品をチョイスすることに致しました。

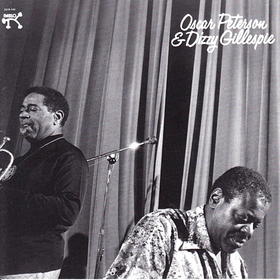

それは、1974年制作の”Oscar Peterson & Dizzy Gillespie”。

.

アルバム・タイトルの通りこの作品は、超絶技巧ピアニストとして知られるカナダ出身のOscar Petersonと、

Charlie Parkerと共に、今に続くモダン・ジャズの原型ともいえるビ・バップを生み出したトランぺッターの Dizzy Gillespieによるデュエット集。

私がこの作品を初めて聴いたのは、記憶は定かではないのですけど、この作品が収録されたその翌年頃のこと。

まだ日本ではアルバムとしてリリースされてはおらず、聴いたのは偶然にチャンネルを回し見たTV放送でだったのですけど、そこで見た映像は、まさにこの作品ジャケット写真にある二人の姿。

しかしながら当時の私は、まだジャズを聴き始めて日も浅かったこともあり、この二人の名前や功績は知っていたものの、既に過去の人という印象で彼らについては興味薄であったため、偶然見てしまったのも何か縁、後学のために見ておこう程度の浅い考えで見始めたのものだったのです。

ところが、聴き始めて間もなく、この一時代を築き上げたヴァーチュオーソー二人の演奏に、その安易な思いは跡形もなく消え去り、そのサウンド中にすっかり身を引き込まれることになってしまい、その翌年この演奏がアルバムとしてリリースされるや即Getしてしまったものなのです。

それでは、この二人のヴァーチュオーソーによる超絶技巧のバトル、ちょっと体感していただくことに致しましょう。

曲は、有名なDuke Ellingtonの名曲”Caravan”です。

そして翌日には春一番が..............................!!!!!

昨年より14日も早い春一番の到来というのですが、思うにここ数年、年を重ねるごとに気象の異常度がどんどん増して来ているような。

とは言っても、まだ春本番となった訳でもなく、いきなり真冬に逆戻りしたり。

下界の政情不安もさることながら、空の上でも冬と春が激しく覇権争いが繰り広げているかのような様相。

おかげで、毎日着る物も天気予報とにらめっこしながら、引っかえ取っかえをしなければならくなって煩わしい限りです。

とまあ、こうしたことを繰り返しの毎日ですが、春の暖かさが感じられるようになると、どういう訳か妙に聴きたくなってしまうのが、スウィングとバップのサウンド。

そうしたことから、今回は、私の好きなスウィング・バップ・サウンドより、この作品をチョイスすることに致しました。

それは、1974年制作の”Oscar Peterson & Dizzy Gillespie”。

.

アルバム・タイトルの通りこの作品は、超絶技巧ピアニストとして知られるカナダ出身のOscar Petersonと、

Charlie Parkerと共に、今に続くモダン・ジャズの原型ともいえるビ・バップを生み出したトランぺッターの Dizzy Gillespieによるデュエット集。

私がこの作品を初めて聴いたのは、記憶は定かではないのですけど、この作品が収録されたその翌年頃のこと。

まだ日本ではアルバムとしてリリースされてはおらず、聴いたのは偶然にチャンネルを回し見たTV放送でだったのですけど、そこで見た映像は、まさにこの作品ジャケット写真にある二人の姿。

しかしながら当時の私は、まだジャズを聴き始めて日も浅かったこともあり、この二人の名前や功績は知っていたものの、既に過去の人という印象で彼らについては興味薄であったため、偶然見てしまったのも何か縁、後学のために見ておこう程度の浅い考えで見始めたのものだったのです。

ところが、聴き始めて間もなく、この一時代を築き上げたヴァーチュオーソー二人の演奏に、その安易な思いは跡形もなく消え去り、そのサウンド中にすっかり身を引き込まれることになってしまい、その翌年この演奏がアルバムとしてリリースされるや即Getしてしまったものなのです。

それでは、この二人のヴァーチュオーソーによる超絶技巧のバトル、ちょっと体感していただくことに致しましょう。

曲は、有名なDuke Ellingtonの名曲”Caravan”です。

巨匠に育まれ世に出たジャズ・新時代のギタリスト・Mike Stern:Neesh [音源発掘]

2月に入ってのいきなりの大雪に右往左往の状態となった大都会。

鉄道の遅延・運休は少なかったものの、高速道路が首都高をはじめ軒並み通行止めとなってしまって、長い所では3日間も閉鎖となってしまった所も出る始末。

雪の多い地方では、「僅か10センチ程度の雪で?」と物笑いの種になるような話だが、なにせ普段は雪が積もらずその備えもなく交通量も段違いの東京。

10年ほど前の大雪のことを考えると、このぐらいの慎重さは必要なのかなと考えているところ。

というのも、10年前の時は気象庁も雪は降るがさして積もることもなくすぐ止むとの予報で、それなら良かれと、私も気象庁を信じて車で横浜まで出かけたのところ、降り始めた雪は止むどころか、予報とは裏腹に降りはドンドン激しくなり、辺り一面を真っ白に覆いつくして行く状況となってしまって。

こうなるとノーマル・タイヤのままの私の車では、走行することは出来なくなると、幸い高速道路もまだ閉鎖されていなかったこともあり、即予定を変更し帰宅することにしたのですが、首都高に入り一安心するもさらに激しさを増す雪。

30分も走ると、あちらことらでスリップをして動けなくなっている車の姿も増えて来て。

これは、気をつけて走らなければと思った矢先、私の車もスリップ、壁に激突の羽目となってしまったのです。

しかし、スピードが遅かったこともあって車にダメージは軽微であったため、何とか脱出。

恐る恐る車を走らせ、いつも3倍に時間かけ家に着くことは出来たのですけど、首都高が全面閉鎖となったのは、私がスリップしてから30分ほど経った頃。

その後手後手の対応によって交通は大混乱となってしまったのです。

そうしたことを思い出すと、今回の東京の雪への対応、物流の遅延等により生活への影響はあったかもしれませんが、今後の課題は残るものの日々多くの人・物が動く街なればこそ、大きな混乱を避ける意味でも適切なものであったと思うのです。

さて、ここで話はいつもに戻って!!

今回の作品は!

アメリカ出身のジャズ・ギタリストMike Sternの、

1983年制作の彼の初リーダー作品”Neesh(邦題:ファット・タイム)”と致しました。

このMike Sternというギタリスト、1976年に師であるPat Methenyの薦めで、ブラス・セクションをオリジナル・メンバーに擁したロック・バンド、いわゆる、ブラス・ロックの先駆者として名を馳せていたBlood Sweat & Teasのメンバーとしてプロデビューを飾り、その後、1979年にはフュージョン系名ドラマーのBilly Cobhamのバンドに参加、そしてその2年後には、1976年以降活動を休止していた帝王Miles Davisのカム・バックに当り、その新グループのメンバーとして活動、若くして超大物の下で活躍して来た輝かしい経歴を持つアーティストなのです。

その Sternを私が知ったのは、当時よく聴いていたBlood Sweat & Teasの1977年の作品”Brand New Day ”でだったのですけど、その後、Miles Davisが、カム・バックしたとのニュースを聞き、早速その復帰作”The Man with the Horn”を手にしたところ、そこにギタリストとしてMike Sternの名を見つけ、名を記憶したのがその始まり。

プロ‣デビューしてから間もないのに、「早ジャズ界の頂点に!!」と驚きながら、レコード盤に針を落としてみると、Miles、サックス奏者のBill Evansのソロに続いてSternのソロ。

聴いてみるとそのギターは、Jim Hendrixバリバリを感じさせたMilesグループの前任ギタリストPete Coseyとは異なり、Hendrix色は薄く、代わってMilesをファンク・フュージョンの道に導くに大きな影響を与えたJohn McLaughlinに近い感じで、さらにロック色が強くEric Clapton 的な香りもあるなという感じ。

おかげで、Milesの繊細さとCoseyの爆発的プレイの間に乖離が感じられた前作とは異なり、”The Man with the Horn”では全体的にバランスの取れた仕上がりとなっていて好感を持てたものの、当時の私は、フュージョン系の音楽には懐疑的であったため、Sternの名は記憶に留めるも、それ以上深追いはしないままでいたのです。

そうした中で、今回本作を取り上げることになったのは、本作がSternの初リーダー作品であると共に、制作が日本のレコード会社(トリオ・レコード)の手によるものであり、日本国内のみでしか販売されなかったという希少ものだったということに興味を覚え、聴いてみたところバラエティに富んだ曲目が並び、それでいて違和感を抱かせることなくスムーズにそれらの曲を熟して行くSternというギタリストの中に、豊かな音楽性を感じたからなのです。

ということで、この辺で本作品から1曲、お聴きいただくことにいたしましょう。

曲は、”Mumbley Peg”です。

鉄道の遅延・運休は少なかったものの、高速道路が首都高をはじめ軒並み通行止めとなってしまって、長い所では3日間も閉鎖となってしまった所も出る始末。

雪の多い地方では、「僅か10センチ程度の雪で?」と物笑いの種になるような話だが、なにせ普段は雪が積もらずその備えもなく交通量も段違いの東京。

10年ほど前の大雪のことを考えると、このぐらいの慎重さは必要なのかなと考えているところ。

というのも、10年前の時は気象庁も雪は降るがさして積もることもなくすぐ止むとの予報で、それなら良かれと、私も気象庁を信じて車で横浜まで出かけたのところ、降り始めた雪は止むどころか、予報とは裏腹に降りはドンドン激しくなり、辺り一面を真っ白に覆いつくして行く状況となってしまって。

こうなるとノーマル・タイヤのままの私の車では、走行することは出来なくなると、幸い高速道路もまだ閉鎖されていなかったこともあり、即予定を変更し帰宅することにしたのですが、首都高に入り一安心するもさらに激しさを増す雪。

30分も走ると、あちらことらでスリップをして動けなくなっている車の姿も増えて来て。

これは、気をつけて走らなければと思った矢先、私の車もスリップ、壁に激突の羽目となってしまったのです。

しかし、スピードが遅かったこともあって車にダメージは軽微であったため、何とか脱出。

恐る恐る車を走らせ、いつも3倍に時間かけ家に着くことは出来たのですけど、首都高が全面閉鎖となったのは、私がスリップしてから30分ほど経った頃。

その後手後手の対応によって交通は大混乱となってしまったのです。

そうしたことを思い出すと、今回の東京の雪への対応、物流の遅延等により生活への影響はあったかもしれませんが、今後の課題は残るものの日々多くの人・物が動く街なればこそ、大きな混乱を避ける意味でも適切なものであったと思うのです。

さて、ここで話はいつもに戻って!!

今回の作品は!

アメリカ出身のジャズ・ギタリストMike Sternの、

1983年制作の彼の初リーダー作品”Neesh(邦題:ファット・タイム)”と致しました。

このMike Sternというギタリスト、1976年に師であるPat Methenyの薦めで、ブラス・セクションをオリジナル・メンバーに擁したロック・バンド、いわゆる、ブラス・ロックの先駆者として名を馳せていたBlood Sweat & Teasのメンバーとしてプロデビューを飾り、その後、1979年にはフュージョン系名ドラマーのBilly Cobhamのバンドに参加、そしてその2年後には、1976年以降活動を休止していた帝王Miles Davisのカム・バックに当り、その新グループのメンバーとして活動、若くして超大物の下で活躍して来た輝かしい経歴を持つアーティストなのです。

その Sternを私が知ったのは、当時よく聴いていたBlood Sweat & Teasの1977年の作品”Brand New Day ”でだったのですけど、その後、Miles Davisが、カム・バックしたとのニュースを聞き、早速その復帰作”The Man with the Horn”を手にしたところ、そこにギタリストとしてMike Sternの名を見つけ、名を記憶したのがその始まり。

プロ‣デビューしてから間もないのに、「早ジャズ界の頂点に!!」と驚きながら、レコード盤に針を落としてみると、Miles、サックス奏者のBill Evansのソロに続いてSternのソロ。

聴いてみるとそのギターは、Jim Hendrixバリバリを感じさせたMilesグループの前任ギタリストPete Coseyとは異なり、Hendrix色は薄く、代わってMilesをファンク・フュージョンの道に導くに大きな影響を与えたJohn McLaughlinに近い感じで、さらにロック色が強くEric Clapton 的な香りもあるなという感じ。

おかげで、Milesの繊細さとCoseyの爆発的プレイの間に乖離が感じられた前作とは異なり、”The Man with the Horn”では全体的にバランスの取れた仕上がりとなっていて好感を持てたものの、当時の私は、フュージョン系の音楽には懐疑的であったため、Sternの名は記憶に留めるも、それ以上深追いはしないままでいたのです。

そうした中で、今回本作を取り上げることになったのは、本作がSternの初リーダー作品であると共に、制作が日本のレコード会社(トリオ・レコード)の手によるものであり、日本国内のみでしか販売されなかったという希少ものだったということに興味を覚え、聴いてみたところバラエティに富んだ曲目が並び、それでいて違和感を抱かせることなくスムーズにそれらの曲を熟して行くSternというギタリストの中に、豊かな音楽性を感じたからなのです。

ということで、この辺で本作品から1曲、お聴きいただくことにいたしましょう。

曲は、”Mumbley Peg”です。

閃きが引き会わせてくれた名演:Ron Carter Foursight Stockholm Vol.1,Vol.2 [音源発掘]

コロナの嵐も落ち着いたところで、今年は、お客様への新年の挨拶廻りを再開。

そうした日々の中で、ここ数年、行っていなかった場所に出向き、移動の間、暫く見ていなかった街の些細な風景の変化を見つけながら歩くことを楽しんでいたのですが、そうこうしているうちに気付いてみれば1月も、もう終わり。

しかし、この1ヶ月歩き回ったことで、コロナ禍の間、すっかり運動不足で鈍ってしまっていた体力の方がいささか回復して、私的には2024年!幸先の良いスタートが切れたようだと、今は一先ずは安堵しているところなのですが。

そうしたことで気を良くして、1年の始りを前向きに過ごすことが叶った1月、その勢い乗って今回選んだ作品は、

ジャズ史上に輝く、1960年代Miles Davisクインテットのベーシストとして活躍、その後もジャズ界の中核を担い、リーダーとしてまたサイドマンとして多くの名演を残して来た偉大なるベーシストのRon Caterの作品から。

2018年のストックホルムでのライブを捉えたえた”Ron Carter Foursight Stockholm Vol.1”と”Ron Carter Foursight Stockholm Vol.2”を聴いて頂くことに致しました。

さて、今回の作品のリーダーであるベーシストのRon Carter、1960年代より長きに渡り一線で活躍している偉大なるアーティストなのですけど、いざ彼のリーダー作品というと、私の感じる限りその出来不出来が大きく、私としては長い間、彼の”これだ!”というリーダー作品を決められずにいたのです。

ところが、この意識を変えたのが、2019年、TVで見たギタリストRussell Maloneを加えたカルテットによるライブの演奏。

元よりスリムだったCarterが、80歳という年齢を迎えさらにやせ細った体で、より味わいの増したジャズを演じている様子に接したことで、これなら最晩年を迎えたCarterの作品に長年の思いを満たす作品があるかもしれないと思うようになり、そこから最晩年を迎えたCarterの作品を探してみたところ、これは聴いてみたいと目に止まったがこの作品だったのです。

そうして見つけたこの作品、そこで大きく興味をそそられたのは、なんといっても参加メンバーにが女流ピアニストのRenee Rosnesの名があったこと。

直感的に、Rosnesと今のCarterならば間違いなく聴くべきなにかがあるはずとの閃き感じたことから、早速聴いてみることにしたものなのです。

と年明け早々、こんな按配で聴いたこの作品、なにはともあれ、まずはお聴きいただきその出来を鑑賞して頂くことに致しましょう。

曲は、Vol.2より、Bill Evans,とMiles Davisの手になる”.Flamenco Sketches”です。

そうした日々の中で、ここ数年、行っていなかった場所に出向き、移動の間、暫く見ていなかった街の些細な風景の変化を見つけながら歩くことを楽しんでいたのですが、そうこうしているうちに気付いてみれば1月も、もう終わり。

しかし、この1ヶ月歩き回ったことで、コロナ禍の間、すっかり運動不足で鈍ってしまっていた体力の方がいささか回復して、私的には2024年!幸先の良いスタートが切れたようだと、今は一先ずは安堵しているところなのですが。

そうしたことで気を良くして、1年の始りを前向きに過ごすことが叶った1月、その勢い乗って今回選んだ作品は、

ジャズ史上に輝く、1960年代Miles Davisクインテットのベーシストとして活躍、その後もジャズ界の中核を担い、リーダーとしてまたサイドマンとして多くの名演を残して来た偉大なるベーシストのRon Caterの作品から。

2018年のストックホルムでのライブを捉えたえた”Ron Carter Foursight Stockholm Vol.1”と”Ron Carter Foursight Stockholm Vol.2”を聴いて頂くことに致しました。

さて、今回の作品のリーダーであるベーシストのRon Carter、1960年代より長きに渡り一線で活躍している偉大なるアーティストなのですけど、いざ彼のリーダー作品というと、私の感じる限りその出来不出来が大きく、私としては長い間、彼の”これだ!”というリーダー作品を決められずにいたのです。

ところが、この意識を変えたのが、2019年、TVで見たギタリストRussell Maloneを加えたカルテットによるライブの演奏。

元よりスリムだったCarterが、80歳という年齢を迎えさらにやせ細った体で、より味わいの増したジャズを演じている様子に接したことで、これなら最晩年を迎えたCarterの作品に長年の思いを満たす作品があるかもしれないと思うようになり、そこから最晩年を迎えたCarterの作品を探してみたところ、これは聴いてみたいと目に止まったがこの作品だったのです。

そうして見つけたこの作品、そこで大きく興味をそそられたのは、なんといっても参加メンバーにが女流ピアニストのRenee Rosnesの名があったこと。

直感的に、Rosnesと今のCarterならば間違いなく聴くべきなにかがあるはずとの閃き感じたことから、早速聴いてみることにしたものなのです。

と年明け早々、こんな按配で聴いたこの作品、なにはともあれ、まずはお聴きいただきその出来を鑑賞して頂くことに致しましょう。

曲は、Vol.2より、Bill Evans,とMiles Davisの手になる”.Flamenco Sketches”です。

新年早々の憂いを癒してくれたミュージック:Jon Anderson/In the City of Angels [音源発掘]

年明け早々、能登半島の大地震そして翌日の羽田空港C滑走路での航空機衝突事故と、御屠蘇気分に浸る間もなく大惨事連発に振り回されてしまうことになった2024年の幕開け。

特に地震災害は、この日本列島に住む限り明日は我が身にもと、私としては、とても他人ごとではなく、今は、一刻も早く安寧の兆しを掴めるようにと祈るばかりなのですが。

そこで、いきなりそうした気持ちに襲われた新年、その最初となる作品は、2014年の行く末に不安を抱かせる出来事に暗い気持ちとなっていた心に燈明を灯してくれたこの作品。

1970年代の初めに登場、King CrimsonやPink Floyd、Genesisと共にプログレシッブ・ロック、その黎明期を牽引したバンドであるYesのヴォーカリストとして活躍したJon Andersonのソロアルバム”In the City of Angels”と致しました。

この作品は、1988年に発表されたAndersonのソロ第5作目となるもの。

Yes時代より形而上学的色彩が濃かったAnderson諸作品に対して、本作はAndersonには珍しくかなりポップ色の強く批判的な評価を受けたものだったというのですけど、聴いてみて強く感じたのは他のAndersonの作品では感じなかった身を包み込んでくれるような暖かさがあったということ。

そして、その暖かさが心に燈明を灯してくれた。

ということで、私に、かすかな希望への灯を届けてくれたAnderson、新年早々立ち込めた暗雲を払ってもらえればという気持ちを込めて、まずはそのサウンド聴いて頂こうと思います。

特に地震災害は、この日本列島に住む限り明日は我が身にもと、私としては、とても他人ごとではなく、今は、一刻も早く安寧の兆しを掴めるようにと祈るばかりなのですが。

そこで、いきなりそうした気持ちに襲われた新年、その最初となる作品は、2014年の行く末に不安を抱かせる出来事に暗い気持ちとなっていた心に燈明を灯してくれたこの作品。

1970年代の初めに登場、King CrimsonやPink Floyd、Genesisと共にプログレシッブ・ロック、その黎明期を牽引したバンドであるYesのヴォーカリストとして活躍したJon Andersonのソロアルバム”In the City of Angels”と致しました。

この作品は、1988年に発表されたAndersonのソロ第5作目となるもの。

Yes時代より形而上学的色彩が濃かったAnderson諸作品に対して、本作はAndersonには珍しくかなりポップ色の強く批判的な評価を受けたものだったというのですけど、聴いてみて強く感じたのは他のAndersonの作品では感じなかった身を包み込んでくれるような暖かさがあったということ。

そして、その暖かさが心に燈明を灯してくれた。

ということで、私に、かすかな希望への灯を届けてくれたAnderson、新年早々立ち込めた暗雲を払ってもらえればという気持ちを込めて、まずはそのサウンド聴いて頂こうと思います。

2023年 束の間の秋 色付いた街の風情を訪ねて [音源発掘]

慌ただしく過ごしているうちに、気付いてみれば2023年も、早、もう終わり。

今年は、いつまでも夏が終わらず秋が本当に短かったのですけど、忙しかったおかげであちらこちら出向き、その道すがら、いい案配に遅まきながら色を染め変えた街の様子に出会うことが出来たのはなんともラッキーでした。

てな訳で、年末年始の休みとなった今は、音楽を聴きながら今年訪れ撮った秋色に染まった街の写真を眺めて、この一年の疲れを癒しているところで

そうした思い出、今年は秋が短かったので、ジャストタイムでの遠出の機会はなかったのですけど、日常何気なく過ごしている、人で溢れかえる東京周辺にも、その目で見ると自然の織りなす風物詩を楽しめる場所があるもの。

そこで、まず最初に向かったのは、横浜スタジアムのある横浜公園。

この公園、文明開化の嵐真っ只中の1876年(明治9年)に開園した、歴史ある公園なのですが、今回のお目当てはその園内にある日本式庭園。

この場所は、前回もご紹介したのですが、横浜市の中心部でこんな自然の美しさが見れたことの喜びも余って、残りの画像も再度掲載してしまいました。

とは言っても、毎日この周辺に通う方にはそうした感情は希薄なようで、ここを見た後に訪問した先のお客様’(とは言っても、昔の仕事仲間ですけど)にこのことを話すと、「そういえば、そうだねえ」程度の反応で、それは、当たり前の日常の一コマでしかないという様子。

これ、まさに灯台下暗しということなのでしょうね。

さて、その地元に通う人にとって当たり前の景色となっている横浜公園内の日本庭園、1978年(昭和53年)に大規模な園内整備によって出来たものだそうなのですけど、開園より45年を経た今は、樹木も自然を感じるに程よく育ち、ここが都会のど真ん中であることを忘れさせてくれるほど。

水辺を歩いているとこから、小川のせせらぎが聞こえて来るような気にさえなってしまいます。

とこんな按配で、今年も乗り遅れることなく、まずは秋を満喫することが出来たのですが、横浜公園だけは何か物足りない。

とは言っても、当面出張の予定はないし、今年の紅葉の見頃は短かそうだし。

ならば意外こちらも横浜同様、灯台下暗し。

家の周辺も探せばいつもは見えなものが見えて来るかもしれないと、休日に出掛けてみたのが習志野市にある藤崎森林公園。

ここは、住宅地の一角にある、自然林の中に池がある公園なのですけど、その公園内にある小さな森の小道を歩いて行ると、目に入って来たのが、

枯葉が敷詰められた道と赤く染まった楓とのコントラストが何気に決まっていたこの場所。

そして、その小道のベンチの向かい側へ目を移すと楓と木々の枝の隙間の先には池が見える。

その自然一杯を纏った風景の中に、不思議な落ち着きの空間を発見したような、そんな気分になってしまいました。

そして、ついでに立ち寄った寄った二宮神社。

ここは、嵯峨天皇の治世の弘仁年間(810年~823年)の創建と言われる歴史ある神社なのですが、その境内の入口前まで来てみると。

竹林といい案配に赤く染まった楓が、いい雰囲気を醸し出してくれています。

長年、近くに住みながらもこの季節にここを訪れたことがなかったことから、思いもよらなかった意外な風景との出会いに、ちょっと”びっくり””

境内に入ると社殿の前には、船橋市天然記念物である高さ25mの大銀杏(ご神木)が、秋の装いに身を整えて、ここ訪れる参拝者を出迎えるように聳え立っています。

参拝を終え、森に覆われた参道の方を望んでみると、地面一面を敷き詰めた銀杏の葉の黄色とその情景を見下ろすかのように立つ赤く染まった楓が織りなす癒しの風景が。

これでは、横浜の彼のことは言えない、わが方も、まさに燈台下暗し!!!

日頃、一体何を見ていたのかを思い知らされたひと時でした。

と新たな発見はあったものの、うかうかしているうちに、どんどん深まり行く今年の秋。

職場の前の銀杏並木もみるみるうちに葉を落としてしまって紅葉の時期はもう終盤。

しかし、そうであってもここまで見て来ると、毎年出掛け見ているあの場所にも行ってみなければ治まらない。

ということで、何とかスケジュールを合わせダメ元で出向いたのが、東京・両国にある旧安田庭園と横綱町公園。

紅葉は既に終わってるだろうと、あまり期待せず足を運んでみたのですが、

国技館前の銀杏並木は、皆既に葉を落としてしまっていたにも関わらず、ここにはまだその風情がしっかりと残っていた。

この様子だといつもならこの季節、紅葉をバックに晴れ着姿で記念写真を撮る新婚さんがいるはずと、辺りを見回してみてみると、いましたよ!!

この写真の右下のところ、

小さく二人の姿見えています。

これからの二人、私のような年寄りにも何か元気を与えてくれて、ホンノリとした気分になって来る。

知己なき二人なれど、末永く御幸せにとの言葉を掛けたくなってしまいます。

そして、横綱町公園。

ここは、今からちょうど100年前に起きた関東大震災の時、震災最大の犠牲者38000人を出した陸軍被服本廠があった場所で、その後、この震災で亡くなった方の遺骨

を納める納骨堂と御霊の鎮魂のための慰霊堂を中心とした場所として1930年に開園した都立公園。

その後、第2次世界大戦時の東京大空襲の犠牲者の遺骨もここに収められ今日に至っているのですが、以前、ちょうどの銀杏が黄色く染まるこの時期にこの地を訪れたことのある私にとっては、その時感じた、銀杏の葉一枚一枚から発せられる犠牲者たちの魂の叫びの感触が忘れられず、かねがね同じ時期にまた訪れてみたいと思っていた場所。

しかしながら、今年は見頃は既に終わりの時期、旧安田庭園の方は辛うじて紅葉を見ることが出来たが、果たしてこちらはどうかと心配しながら、公園内に足を踏み入れてみると、

間もなく散りそう雰囲気でありながらも、なんとか紅葉の季節には間に合った様子。

さらに、園内を巡ってみると楓の葉の色合いもいい感じです。

そして、さらにその楓の木の上を見上げると、色付いた木々の間にスカイツリーが、この地に起こった過去の悲劇を述懐し見守るような様子で立っています。

過去に悲劇を慰撫する地での、現代の東京のモニュメントとの出会い。

そこに、この地の紅葉には他の紅葉とは違った何か特別なものがあるような、そんな思いが浮かんで来ます。

犠牲者たちの魂の叫びを感じた私としては、今回ここを訪れたくなったのは、この地で散った人々の魂の導きだったと、そう思えて来ることになってしまったのです

さて、いろいろ歩きこれまでとは違った感慨に耽った今年の紅葉、冒頭に音楽を聴きながらその写真を見ていたとお話しをしましたが、その結果、その風情に一番合うと感じた音楽は、ジャズのピアノ・トリオのサウンド。

そこで今年最後は、そのお気に入りのサウンドと私が訪れた秋の風情を、ここで味わって頂こうと思います。

曲は、John Di Martino's Romantic Jazz Trioによる”Moment To Moment”です。

コロナが明けで、ようやく以前の日常が戻って来た感がある今年の年末。

しかし世界に目を移せば、ウクライナをはじめ新たにガザなど、多くの地域で悲惨な戦争の嵐が吹き荒れる一年でした。

さらに、根深いところに要因があると言われる中国経済の急激な失速も気になるところ。

不安要因が多い今だけど、来る2024年はそうした不安も緩和の方向に向かい希望へ向かっての一年になることを祈りたいものです。

そう言えば、今年は冬は、暖冬との予報。

それを示すかのように、我家の庭の水仙が、例年より早く可憐な花を咲かせていました。

果たしてこれは、来年は”吉”の年の暗示なのか?

本ブログにお越しいただいた皆様、今年一年、大変お世話になりました。 来る2024年も、引き続きよろしくお願い致します。

今年は、いつまでも夏が終わらず秋が本当に短かったのですけど、忙しかったおかげであちらこちら出向き、その道すがら、いい案配に遅まきながら色を染め変えた街の様子に出会うことが出来たのはなんともラッキーでした。

てな訳で、年末年始の休みとなった今は、音楽を聴きながら今年訪れ撮った秋色に染まった街の写真を眺めて、この一年の疲れを癒しているところで

そうした思い出、今年は秋が短かったので、ジャストタイムでの遠出の機会はなかったのですけど、日常何気なく過ごしている、人で溢れかえる東京周辺にも、その目で見ると自然の織りなす風物詩を楽しめる場所があるもの。

そこで、まず最初に向かったのは、横浜スタジアムのある横浜公園。

この公園、文明開化の嵐真っ只中の1876年(明治9年)に開園した、歴史ある公園なのですが、今回のお目当てはその園内にある日本式庭園。

この場所は、前回もご紹介したのですが、横浜市の中心部でこんな自然の美しさが見れたことの喜びも余って、残りの画像も再度掲載してしまいました。

とは言っても、毎日この周辺に通う方にはそうした感情は希薄なようで、ここを見た後に訪問した先のお客様’(とは言っても、昔の仕事仲間ですけど)にこのことを話すと、「そういえば、そうだねえ」程度の反応で、それは、当たり前の日常の一コマでしかないという様子。

これ、まさに灯台下暗しということなのでしょうね。

さて、その地元に通う人にとって当たり前の景色となっている横浜公園内の日本庭園、1978年(昭和53年)に大規模な園内整備によって出来たものだそうなのですけど、開園より45年を経た今は、樹木も自然を感じるに程よく育ち、ここが都会のど真ん中であることを忘れさせてくれるほど。

水辺を歩いているとこから、小川のせせらぎが聞こえて来るような気にさえなってしまいます。

とこんな按配で、今年も乗り遅れることなく、まずは秋を満喫することが出来たのですが、横浜公園だけは何か物足りない。

とは言っても、当面出張の予定はないし、今年の紅葉の見頃は短かそうだし。

ならば意外こちらも横浜同様、灯台下暗し。

家の周辺も探せばいつもは見えなものが見えて来るかもしれないと、休日に出掛けてみたのが習志野市にある藤崎森林公園。

ここは、住宅地の一角にある、自然林の中に池がある公園なのですけど、その公園内にある小さな森の小道を歩いて行ると、目に入って来たのが、

枯葉が敷詰められた道と赤く染まった楓とのコントラストが何気に決まっていたこの場所。

そして、その小道のベンチの向かい側へ目を移すと楓と木々の枝の隙間の先には池が見える。

その自然一杯を纏った風景の中に、不思議な落ち着きの空間を発見したような、そんな気分になってしまいました。

そして、ついでに立ち寄った寄った二宮神社。

ここは、嵯峨天皇の治世の弘仁年間(810年~823年)の創建と言われる歴史ある神社なのですが、その境内の入口前まで来てみると。

竹林といい案配に赤く染まった楓が、いい雰囲気を醸し出してくれています。

長年、近くに住みながらもこの季節にここを訪れたことがなかったことから、思いもよらなかった意外な風景との出会いに、ちょっと”びっくり””

境内に入ると社殿の前には、船橋市天然記念物である高さ25mの大銀杏(ご神木)が、秋の装いに身を整えて、ここ訪れる参拝者を出迎えるように聳え立っています。

参拝を終え、森に覆われた参道の方を望んでみると、地面一面を敷き詰めた銀杏の葉の黄色とその情景を見下ろすかのように立つ赤く染まった楓が織りなす癒しの風景が。

これでは、横浜の彼のことは言えない、わが方も、まさに燈台下暗し!!!

日頃、一体何を見ていたのかを思い知らされたひと時でした。

と新たな発見はあったものの、うかうかしているうちに、どんどん深まり行く今年の秋。

職場の前の銀杏並木もみるみるうちに葉を落としてしまって紅葉の時期はもう終盤。

しかし、そうであってもここまで見て来ると、毎年出掛け見ているあの場所にも行ってみなければ治まらない。

ということで、何とかスケジュールを合わせダメ元で出向いたのが、東京・両国にある旧安田庭園と横綱町公園。

紅葉は既に終わってるだろうと、あまり期待せず足を運んでみたのですが、

国技館前の銀杏並木は、皆既に葉を落としてしまっていたにも関わらず、ここにはまだその風情がしっかりと残っていた。

この様子だといつもならこの季節、紅葉をバックに晴れ着姿で記念写真を撮る新婚さんがいるはずと、辺りを見回してみてみると、いましたよ!!

この写真の右下のところ、

小さく二人の姿見えています。

これからの二人、私のような年寄りにも何か元気を与えてくれて、ホンノリとした気分になって来る。

知己なき二人なれど、末永く御幸せにとの言葉を掛けたくなってしまいます。

そして、横綱町公園。

ここは、今からちょうど100年前に起きた関東大震災の時、震災最大の犠牲者38000人を出した陸軍被服本廠があった場所で、その後、この震災で亡くなった方の遺骨

を納める納骨堂と御霊の鎮魂のための慰霊堂を中心とした場所として1930年に開園した都立公園。

その後、第2次世界大戦時の東京大空襲の犠牲者の遺骨もここに収められ今日に至っているのですが、以前、ちょうどの銀杏が黄色く染まるこの時期にこの地を訪れたことのある私にとっては、その時感じた、銀杏の葉一枚一枚から発せられる犠牲者たちの魂の叫びの感触が忘れられず、かねがね同じ時期にまた訪れてみたいと思っていた場所。

しかしながら、今年は見頃は既に終わりの時期、旧安田庭園の方は辛うじて紅葉を見ることが出来たが、果たしてこちらはどうかと心配しながら、公園内に足を踏み入れてみると、

間もなく散りそう雰囲気でありながらも、なんとか紅葉の季節には間に合った様子。

さらに、園内を巡ってみると楓の葉の色合いもいい感じです。

そして、さらにその楓の木の上を見上げると、色付いた木々の間にスカイツリーが、この地に起こった過去の悲劇を述懐し見守るような様子で立っています。

過去に悲劇を慰撫する地での、現代の東京のモニュメントとの出会い。

そこに、この地の紅葉には他の紅葉とは違った何か特別なものがあるような、そんな思いが浮かんで来ます。

犠牲者たちの魂の叫びを感じた私としては、今回ここを訪れたくなったのは、この地で散った人々の魂の導きだったと、そう思えて来ることになってしまったのです

さて、いろいろ歩きこれまでとは違った感慨に耽った今年の紅葉、冒頭に音楽を聴きながらその写真を見ていたとお話しをしましたが、その結果、その風情に一番合うと感じた音楽は、ジャズのピアノ・トリオのサウンド。

そこで今年最後は、そのお気に入りのサウンドと私が訪れた秋の風情を、ここで味わって頂こうと思います。

曲は、John Di Martino's Romantic Jazz Trioによる”Moment To Moment”です。

コロナが明けで、ようやく以前の日常が戻って来た感がある今年の年末。

しかし世界に目を移せば、ウクライナをはじめ新たにガザなど、多くの地域で悲惨な戦争の嵐が吹き荒れる一年でした。

さらに、根深いところに要因があると言われる中国経済の急激な失速も気になるところ。

不安要因が多い今だけど、来る2024年はそうした不安も緩和の方向に向かい希望へ向かっての一年になることを祈りたいものです。

そう言えば、今年は冬は、暖冬との予報。

それを示すかのように、我家の庭の水仙が、例年より早く可憐な花を咲かせていました。

果たしてこれは、来年は”吉”の年の暗示なのか?

本ブログにお越しいただいた皆様、今年一年、大変お世話になりました。 来る2024年も、引き続きよろしくお願い致します。

2023年 心に残ったお気に入り作品 その2 Rock編 [音源発掘]

本格的冬の天気が来たらと思ったら、その翌日は小春日和の天気となったり、相も変わらず気まぐれ極まりない激しい気候の変化に翻弄されることが多い今年の12月。

ただでさえ慌ただしさが増す時期なのに、気候の変化の方までここまで慌ただしいと、心も落ち着かず、いつも以上に疲れを感じてしまいます。

とは言いながらも、2023年もあと僅か。

ここは、もう一鞭入れて弱音を撃退。

今は、つつがなく新しい年2024年を迎えられるよう、気持ちを切り替え、もう一頑張りしているところ。

そうしたところで、今回の音源発掘は、その一頑張りで前回に引き続き「2023年 心に残ったお気に入り作品」そのロック編を取りまとめることにしたいと思います。

さて、今年のロックですが、まず大きく心に残ったのは、年の終りが近づいてきたところで報じられた、もう新作はないと思っていたロックの黎明期を切り開いた2大巨頭の新作発表のニュース。

その2大巨頭作品とは、Paul McCartney とRingo Starrが、故John Lennonが生前に残した未発表曲のヴォーカル音源に、これまた故George Harrisonが生前演奏し残したこの曲 のギータ―・パートと、新たにPaulとRingoが各楽器パートを演奏追加収録して編集制作した、The Beatlesの最後の新曲と言われる”Now and Then”と.........、

The Rolling Stonesのオリジナル曲による作品としては、2005年の”A Bigger Bang”以来18年振り(全曲古典的ブルース曲のカバーを収めた前作”Blue & Lonesome”からは7年振り)となる作品”Hackney Diamonds”。

The BeatlesにしてもThe Rolling Stonesしても1960年代初めに活動を開始したグループで、メンバーは皆80歳を迎えている頃のはずなのにと、ちょっと驚きながらも、老いても失せることない不屈のロック魂にひたすら感服脱帽。

両作とも、即、聴いてみたのですが、今もって多くの人々に愛され続けている彼らの音楽、共にこの新作も時代を越えた良さがある。

その両者の中でも、今私がとみに気に入ているのが、The Rolling Stonesの”Hackney Diamonds”。

それは、そもそも私が洋楽を聴く切っ掛けとなったのがThe Rolling Stonesと言うこともその理由の一つなのですが、それ以上に心を惹かれたのは、80歳の齢にして今だ衰えることのない創作力と演奏のクォリティの高さ。

さらに、新作発表記念のライブ映像も見たのですが、そのサウンドにはCDは違わぬクォリティがあり、また80歳を迎えようとしているメンバーの年齢を感じさせない若々しい動きがそこにあって、心の芯までロック野郎たちの凄味を感じたというのがその理由。

そこで、まずは心の芯までロック野郎たちの、熟しきった熱きロック・サウンド、ここで聴いて頂くことに致しましょう。

曲は。この作品の冒頭を飾る曲で”Angry”です。

ただでさえ慌ただしさが増す時期なのに、気候の変化の方までここまで慌ただしいと、心も落ち着かず、いつも以上に疲れを感じてしまいます。

とは言いながらも、2023年もあと僅か。

ここは、もう一鞭入れて弱音を撃退。

今は、つつがなく新しい年2024年を迎えられるよう、気持ちを切り替え、もう一頑張りしているところ。

そうしたところで、今回の音源発掘は、その一頑張りで前回に引き続き「2023年 心に残ったお気に入り作品」そのロック編を取りまとめることにしたいと思います。

さて、今年のロックですが、まず大きく心に残ったのは、年の終りが近づいてきたところで報じられた、もう新作はないと思っていたロックの黎明期を切り開いた2大巨頭の新作発表のニュース。

その2大巨頭作品とは、Paul McCartney とRingo Starrが、故John Lennonが生前に残した未発表曲のヴォーカル音源に、これまた故George Harrisonが生前演奏し残したこの曲 のギータ―・パートと、新たにPaulとRingoが各楽器パートを演奏追加収録して編集制作した、The Beatlesの最後の新曲と言われる”Now and Then”と.........、

The Rolling Stonesのオリジナル曲による作品としては、2005年の”A Bigger Bang”以来18年振り(全曲古典的ブルース曲のカバーを収めた前作”Blue & Lonesome”からは7年振り)となる作品”Hackney Diamonds”。

The BeatlesにしてもThe Rolling Stonesしても1960年代初めに活動を開始したグループで、メンバーは皆80歳を迎えている頃のはずなのにと、ちょっと驚きながらも、老いても失せることない不屈のロック魂にひたすら感服脱帽。

両作とも、即、聴いてみたのですが、今もって多くの人々に愛され続けている彼らの音楽、共にこの新作も時代を越えた良さがある。

その両者の中でも、今私がとみに気に入ているのが、The Rolling Stonesの”Hackney Diamonds”。

それは、そもそも私が洋楽を聴く切っ掛けとなったのがThe Rolling Stonesと言うこともその理由の一つなのですが、それ以上に心を惹かれたのは、80歳の齢にして今だ衰えることのない創作力と演奏のクォリティの高さ。

さらに、新作発表記念のライブ映像も見たのですが、そのサウンドにはCDは違わぬクォリティがあり、また80歳を迎えようとしているメンバーの年齢を感じさせない若々しい動きがそこにあって、心の芯までロック野郎たちの凄味を感じたというのがその理由。

そこで、まずは心の芯までロック野郎たちの、熟しきった熱きロック・サウンド、ここで聴いて頂くことに致しましょう。

曲は。この作品の冒頭を飾る曲で”Angry”です。

2023年 心に残ったお気に入り作品 その1 Jazz編 [音源発掘]

夕刻 になると、あちらこちらにX'masの飾り付けが輝いて、街はすっかり年の瀬気分。

これまでは、コロナ予防のため密を避けるべく、X'masの飾り付けにも自粛の空気が漂いなんとなく慎ましやかな感じだったけど、今年はその猛威も収まり、この日を待ってましたとばかりの百花繚乱・花盛りといった様相。

こうした風景を見ていると、ようやく街も活気を取り戻したなあと、何とも喜ばしい心持になって来て、今は、突然の早すぎる冬の寒さもなんのその気分となっているところ。

と、冬の足音と共に身近に年末を感じるようになった今日この頃、1年の終りもう間近となったところで、今年も相も変わらず1年間聴き続けて来た音楽を、この辺で今年聴いた音楽を振り返り取りまとめをして置こうということで、今回はそのジャズ編。

そのジャズ、

年頭の目標は、ここ数年は、毎年やろうとするも実現することが出来なかった、50年代、60年代のジャズ作品にもう少し深く接し聴いてみるという目標を今年こそは実行し達成しようとして来たのですが、果たしてその成果は?.........と考え、思い返しみると

今年は、まずは50年、60年代ジャズに浸るためこれまで愛聴して来たSonny Clarkの”Cool Struttin”やJohn Coltraneの”Blue Train”等の歴史的名盤から聴き始め、Eric Dolphyの”Outward Bound”へと聴き進めていくうちに、アメリカのバップ系アーティストの60年代半ばの渡欧移住後の作品に出会い、50年代と違った新鮮なバップの響きに引き込まれてしまったのです。

そうした作品、既にトランぺッターのkenny DorhamやArt FarmerとPhil Woods のヨーロッパ・レコーディング作品である”Short Story”や”What Happens?”、を当ブログで紹介して来ましたが、今度はそれが切っ掛けでそれまで聴いたことなかった新な50年代のバップ作品に出会うことになったのです。

そこでまず最初にご紹介するのは、今年そうして出会ったバップ作品の中で最もお気に入りとなった、

ピアニストTommy Flanaganの1957年制作の作品”The Cats”と致しました。

この作品、今年3月に亡くなったサックス奏者Wayne Shorterを偲んで彼の作品を聴いているうちに、Shorterが大きな影響を受けたJohn Coltraneの50年代の作品が聴きたくなり、そこでブログでもご紹介した”Kenny Burrell & John Coltrane”を久々聴いたところ再びその良さに魅せられてしまい、他にもColtraneとKenny Burrellが共演している作品はないものかと探し始め見つけ出し聴いたのが、その出会いの始まり。

Tommy Flanaganの作品とあるが、どんなメンバーが参加している作品なのかとパーソナルを見てみるとJohn ColtraneとKenny BurrellをはじめDoug Watkins、Louis Hayesなど、その後のジャズ界で活躍することになる若き日の名手たちの名が見える。

これは、なかなかの組み合わせ、イケること間違いなしと早速聴いてみたところ、大正解!!

耳にしたのは、若さ満ち溢れる痛快なバップ・サウンドだったのです。

それでは、その若さ満ち溢れる痛快なバップ・サウンド、皆さんにも聴いて頂くことに致しましょう。

曲は、Flanagan作曲の”Minor Mishap”です。

これまでは、コロナ予防のため密を避けるべく、X'masの飾り付けにも自粛の空気が漂いなんとなく慎ましやかな感じだったけど、今年はその猛威も収まり、この日を待ってましたとばかりの百花繚乱・花盛りといった様相。

こうした風景を見ていると、ようやく街も活気を取り戻したなあと、何とも喜ばしい心持になって来て、今は、突然の早すぎる冬の寒さもなんのその気分となっているところ。

と、冬の足音と共に身近に年末を感じるようになった今日この頃、1年の終りもう間近となったところで、今年も相も変わらず1年間聴き続けて来た音楽を、この辺で今年聴いた音楽を振り返り取りまとめをして置こうということで、今回はそのジャズ編。

そのジャズ、

年頭の目標は、ここ数年は、毎年やろうとするも実現することが出来なかった、50年代、60年代のジャズ作品にもう少し深く接し聴いてみるという目標を今年こそは実行し達成しようとして来たのですが、果たしてその成果は?.........と考え、思い返しみると

今年は、まずは50年、60年代ジャズに浸るためこれまで愛聴して来たSonny Clarkの”Cool Struttin”やJohn Coltraneの”Blue Train”等の歴史的名盤から聴き始め、Eric Dolphyの”Outward Bound”へと聴き進めていくうちに、アメリカのバップ系アーティストの60年代半ばの渡欧移住後の作品に出会い、50年代と違った新鮮なバップの響きに引き込まれてしまったのです。

そうした作品、既にトランぺッターのkenny DorhamやArt FarmerとPhil Woods のヨーロッパ・レコーディング作品である”Short Story”や”What Happens?”、を当ブログで紹介して来ましたが、今度はそれが切っ掛けでそれまで聴いたことなかった新な50年代のバップ作品に出会うことになったのです。

そこでまず最初にご紹介するのは、今年そうして出会ったバップ作品の中で最もお気に入りとなった、

ピアニストTommy Flanaganの1957年制作の作品”The Cats”と致しました。

この作品、今年3月に亡くなったサックス奏者Wayne Shorterを偲んで彼の作品を聴いているうちに、Shorterが大きな影響を受けたJohn Coltraneの50年代の作品が聴きたくなり、そこでブログでもご紹介した”Kenny Burrell & John Coltrane”を久々聴いたところ再びその良さに魅せられてしまい、他にもColtraneとKenny Burrellが共演している作品はないものかと探し始め見つけ出し聴いたのが、その出会いの始まり。

Tommy Flanaganの作品とあるが、どんなメンバーが参加している作品なのかとパーソナルを見てみるとJohn ColtraneとKenny BurrellをはじめDoug Watkins、Louis Hayesなど、その後のジャズ界で活躍することになる若き日の名手たちの名が見える。

これは、なかなかの組み合わせ、イケること間違いなしと早速聴いてみたところ、大正解!!

耳にしたのは、若さ満ち溢れる痛快なバップ・サウンドだったのです。

それでは、その若さ満ち溢れる痛快なバップ・サウンド、皆さんにも聴いて頂くことに致しましょう。

曲は、Flanagan作曲の”Minor Mishap”です。

前の10件 | -

m.jpg)

m-18bad.jpg)

m.jpg)

m.jpg)

m.jpg)

upm.jpg)

upm.jpg)

upm.jpg)