若き日の巨匠たちが挑んだ次世代のアンサンブル;THE Body and Soul・Freddie Hubbard 本日の作品;vol.137 [デジタル化格闘記]

1月も早、月半ば、しかし今年私のお正月は................、

そのお休みはが、5日間と短めであったことから、家の片付け、年老いた夫婦」双方の両親を見舞うための実家訪問、そして初詣と結構慌ただしい毎日となってしまい、逆に何故か正月空けの仕事始めを迎えた今の方が、精神的にゆったりした気分に浸れるようになってしまった今日この頃。

そうしたこともあって、日頃楽しんでいる音楽にも、そのお休み期間中にはほとんど接することも出来ず、ゆったり感を得た今になってやっとのことで楽しむ気分となったところ。

そうしたところ、何故か無性に聴きたくなったのが、若き日にアナログ盤で入手したものの最初は全く気に入らなかったのに、どういう風の吹き回しか、いつの間にかお気に入りとなってその後よく聴くようになってしまったこの作品。

1960・70年代を代表するトランペッターのFreddie Hubbard、その彼の1963年の作品、”The Body & the Soul”。

しかし、LPアナログ音源では、到底外出時持ち歩き聴くことは叶わず、ならば致し方ないと、新年早々作品のデジタル化の作業に取り掛かることに相成った次第。

そうして出来た、デジタル音源化した”The Body & the Soul”、」、今回は久々にその音源に触ながら感じた、そのインプレッション、新年の門出を踏まえて新たな筆を進めて行こうと思います。

、

1960年6月制作のHubbard初リーダー作品で、今や彼の初期の代表作に数えられる”OpenSesame” 。その発表を皮切りに、破竹の勢いに乗り次々と制作発表された彼のリーダー作品群。

その中で本作は、その破竹の進撃により制作された上記の初リーダー作から数えて8作目となる作品なのですが、それまでの作品がクインテット、セクステットなど比較的小編成グループによる作品であったのに対し、こちらは10人以上のアーティストを配した大規模編成のバンドと、曲によっては、これにストリングスを伴うというHubbardにとっては初の大型作品なのです。

そして、さらに興味を惹かれるのは、この大型編成バンドのメンバー達。

そこに目を移して見てみると、あるのは当時彼が在籍しその名を知らしめたArt Blakey And The Jazz Messengersの同僚である、Wayne Shorter、 Curtis Fuller、Cedar Walton、Reggie Workman 等の他、それまでレコーディングを共にした気心の知れたアーティストであるEric Dolphy 、Louis Hayesなど、当時の若手有能アーティストの名がずらっと連なっているというその豪華な布陣。

その上、それ加えての聴きどころがもう一つ。

それは、この作品のアレンジ。

そのアレンジを担当したのが、前述のJazz Messengers時代のHubbardの同僚で、後に、あのMiles Davisが自己のバンドへの加入を乞い待ち続け、その加入によって60年代新生Miles Davis Quintetスタートの原動力となりその新黄金期創生に大いなる貢献の足跡を残したと言われるWayne Shoter。

実はこの作品、アンサンブルの中で朗々と歌う若きHubbardのトランペットの痛快さは元より、若きShoterのアレンジャーとしての才能にも触れることが出来る、貴重な音源なのです。

それでは、後に巨匠となる若き日の二人のサウンド、まずは1曲聴いていただくことに致しましょう。

そのお休みはが、5日間と短めであったことから、家の片付け、年老いた夫婦」双方の両親を見舞うための実家訪問、そして初詣と結構慌ただしい毎日となってしまい、逆に何故か正月空けの仕事始めを迎えた今の方が、精神的にゆったりした気分に浸れるようになってしまった今日この頃。

そうしたこともあって、日頃楽しんでいる音楽にも、そのお休み期間中にはほとんど接することも出来ず、ゆったり感を得た今になってやっとのことで楽しむ気分となったところ。

そうしたところ、何故か無性に聴きたくなったのが、若き日にアナログ盤で入手したものの最初は全く気に入らなかったのに、どういう風の吹き回しか、いつの間にかお気に入りとなってその後よく聴くようになってしまったこの作品。

1960・70年代を代表するトランペッターのFreddie Hubbard、その彼の1963年の作品、”The Body & the Soul”。

しかし、LPアナログ音源では、到底外出時持ち歩き聴くことは叶わず、ならば致し方ないと、新年早々作品のデジタル化の作業に取り掛かることに相成った次第。

そうして出来た、デジタル音源化した”The Body & the Soul”、」、今回は久々にその音源に触ながら感じた、そのインプレッション、新年の門出を踏まえて新たな筆を進めて行こうと思います。

、

1960年6月制作のHubbard初リーダー作品で、今や彼の初期の代表作に数えられる”OpenSesame” 。その発表を皮切りに、破竹の勢いに乗り次々と制作発表された彼のリーダー作品群。

その中で本作は、その破竹の進撃により制作された上記の初リーダー作から数えて8作目となる作品なのですが、それまでの作品がクインテット、セクステットなど比較的小編成グループによる作品であったのに対し、こちらは10人以上のアーティストを配した大規模編成のバンドと、曲によっては、これにストリングスを伴うというHubbardにとっては初の大型作品なのです。

そして、さらに興味を惹かれるのは、この大型編成バンドのメンバー達。

そこに目を移して見てみると、あるのは当時彼が在籍しその名を知らしめたArt Blakey And The Jazz Messengersの同僚である、Wayne Shorter、 Curtis Fuller、Cedar Walton、Reggie Workman 等の他、それまでレコーディングを共にした気心の知れたアーティストであるEric Dolphy 、Louis Hayesなど、当時の若手有能アーティストの名がずらっと連なっているというその豪華な布陣。

その上、それ加えての聴きどころがもう一つ。

それは、この作品のアレンジ。

そのアレンジを担当したのが、前述のJazz Messengers時代のHubbardの同僚で、後に、あのMiles Davisが自己のバンドへの加入を乞い待ち続け、その加入によって60年代新生Miles Davis Quintetスタートの原動力となりその新黄金期創生に大いなる貢献の足跡を残したと言われるWayne Shoter。

実はこの作品、アンサンブルの中で朗々と歌う若きHubbardのトランペットの痛快さは元より、若きShoterのアレンジャーとしての才能にも触れることが出来る、貴重な音源なのです。

それでは、後に巨匠となる若き日の二人のサウンド、まずは1曲聴いていただくことに致しましょう。

天体ショーの名を冠したJazz作品・ Bobby Hutcherson;Total Eclipse 本日の作品;vol.136 [デジタル化格闘記]

今年の8月21日、31年ぶりにアメリカで観測された皆既日食、

これだけなら、いつもなら「ああそうか」と終わてしまう私なのですが、しかし、今回のそれは、アメリカ西海岸のオレゴンに始まり東海岸のナッシュビルに至るまで1時間余りをかけアメリカ本土を横断するという空前絶後の大天体ショーだとのこと。

ということで、その壮大なスケールの天体ショー、一体どんなものだったろうと、かなり興味をそそられていたところ、後日その様子がTVで放送されるとの話。

これは、是非見なければいけないと、即その放送の録画セットをし後日それを見てみると、月が太陽を覆い尽くす瞬間にその淵に見られる一瞬の輝きデイリービーズや、月が太陽から離れ始め再び光が輝きだす瞬間の第3接触など、その現象と名称の解説を聞きながら見事な日食の映像を堪能することが出来たのですけど、さらに勉強になったのは、この天体ビックイベントに満を持して観測に臨んでいた天文学者達らの、その動静。

その観測対象は、太陽のまわりを取り囲む太陽の冠コロナ。

普段は太陽の光の影響で観測することが難しいのですが、太陽光が月に完全に遮られる日食は、その観測の絶好の機会だというのです。

何故コロナを観測するのかというと、コロナというのはプラズマで普段は太陽の磁場によってその周り繋ぎ止められているのですが、その太陽が大爆発を起し磁場が乱れた時に一気に宇宙に放出(コロナ質量大放出)されることがあり、これが地球に達した時、少量であれば地球の磁場が防護壁となるも、多量であればその磁場が破壊され地球環境に大きな影響を与えるからだというのです。

その影響、事実過去にも、コロナ質量大放出によって人工衛星が機能喪失となったり、カナダでは州単位の大規模停電が発生したりの事例があり、さらには携帯電話などの現代社会にはなくてはならない通信機能が破壊されてしまったり、航空機などの交通網の運航に妨げてしまうなど、我々の生活に大きな混乱をもたらすことなってしまうというのです。

この発生メカニズムを解明し、予知を可能とするための天文学者たちの挑戦、つくづく生命溢れる環境を生み出した奇跡の惑星「地球」、しかし常に宇宙の脅威に晒されているのだと、そのことをつくつづくと感じさせられながら、その脅威回避に挑む人々の絶え間ない努力に、心の奥底からエールを送りたい気持ちになりました。

とまあ、音楽記事を書くはずが日食の話ばかり終始して、これでおしまい!!

としたいところですけど、タイトルにJazz作品と書いてしまったので、やはりここは続けなければいけないと考え気合を入れ直してその作品のことを続けることに.............!

実は、この放送を見た後、そういえばこの皆既食の名を冠したジャズ作品があったなあと思い出し、久々に聴いてみたのがこの作品。

ヴィブラフォン奏者Bobby Hutchersonの1968年の作品”Total Eclipse(皆既食)”。

60年代 Milt Jacksonの独壇場であったヴィブラフォンの世界にGary Burtonと共に登場したHutcherson。

当時主流となっていたモーダルの手法を身に着けた新主流派ジャズのヴィブラフォン奏者としてGary Burton共にヴィブラフォンの世界に新風を吹き込んだHutchersonなのですが、その両者の演奏スタイル

は、前者のBurtonが知的で繊細なプレイがその魅力なのに対し、後者のHutchersonは野性的で力強さを感じさせるというまさに対照的なもの。

これは、当時のモーダル・ジャズを牽引した二人のピアニスト Bill EvansとMcCoy Tynerとスタイルの違いと同様であり、機会があれば、ピアノと同様ヴィブラフォンにおいても、この二人の違いを聴き探してみるのも面白いようにも思います。

さて、このHutcherson 1963年にBlue Noteレコードにて初リーダー作”Dialogue”を発表、その後1966年に”Happenings”を発表、その地位を不動のものにして行くのですが、この時期の作品で面白いの、それぞれレコーディングごとに変わるピアニストとの触れ合いによるそのサウンドの違い。

”Dialogue”のAndrew Hill に始まり”Happenings”のHerbie Hancock、そして続いての次作”Stick-Up!”ではMcCoy Tynerと、当時ジャズ界の中心的存在にあったピアニストと共演し、いよいよ、この今作では、当時新進気鋭のピアニストとしての頭角を現してきた、Chick Coreaとの共演を果たしているのです。

特に、この作品のレコーディングされた時のChick Coreaは、この年の3月に彼自身初のリーダー作品であり、当時新進気鋭のピアニストして注目されていた彼の評価を決定づけた作品”Now He Sings, Now He Sobs”の録音を終えたばかりの時期で、”Now He Sings, Now He Sobs”で聴かせてくれた、フレッシュかつ斬新なプレイの感覚が、このHutchersonコラボではどのように反映され聴こえてくるのか、興味が尽きないところ。

という前置きはここまでにして、まずはCoreaの初リーダー作品、”Now He Sings, Now He Sobs”にも収められていた、初期Coreaの代表曲"Matrix"を、早速聴いていただくことにいたしましょう。

これだけなら、いつもなら「ああそうか」と終わてしまう私なのですが、しかし、今回のそれは、アメリカ西海岸のオレゴンに始まり東海岸のナッシュビルに至るまで1時間余りをかけアメリカ本土を横断するという空前絶後の大天体ショーだとのこと。

ということで、その壮大なスケールの天体ショー、一体どんなものだったろうと、かなり興味をそそられていたところ、後日その様子がTVで放送されるとの話。

これは、是非見なければいけないと、即その放送の録画セットをし後日それを見てみると、月が太陽を覆い尽くす瞬間にその淵に見られる一瞬の輝きデイリービーズや、月が太陽から離れ始め再び光が輝きだす瞬間の第3接触など、その現象と名称の解説を聞きながら見事な日食の映像を堪能することが出来たのですけど、さらに勉強になったのは、この天体ビックイベントに満を持して観測に臨んでいた天文学者達らの、その動静。

その観測対象は、太陽のまわりを取り囲む太陽の冠コロナ。

普段は太陽の光の影響で観測することが難しいのですが、太陽光が月に完全に遮られる日食は、その観測の絶好の機会だというのです。

何故コロナを観測するのかというと、コロナというのはプラズマで普段は太陽の磁場によってその周り繋ぎ止められているのですが、その太陽が大爆発を起し磁場が乱れた時に一気に宇宙に放出(コロナ質量大放出)されることがあり、これが地球に達した時、少量であれば地球の磁場が防護壁となるも、多量であればその磁場が破壊され地球環境に大きな影響を与えるからだというのです。

その影響、事実過去にも、コロナ質量大放出によって人工衛星が機能喪失となったり、カナダでは州単位の大規模停電が発生したりの事例があり、さらには携帯電話などの現代社会にはなくてはならない通信機能が破壊されてしまったり、航空機などの交通網の運航に妨げてしまうなど、我々の生活に大きな混乱をもたらすことなってしまうというのです。

この発生メカニズムを解明し、予知を可能とするための天文学者たちの挑戦、つくづく生命溢れる環境を生み出した奇跡の惑星「地球」、しかし常に宇宙の脅威に晒されているのだと、そのことをつくつづくと感じさせられながら、その脅威回避に挑む人々の絶え間ない努力に、心の奥底からエールを送りたい気持ちになりました。

とまあ、音楽記事を書くはずが日食の話ばかり終始して、これでおしまい!!

としたいところですけど、タイトルにJazz作品と書いてしまったので、やはりここは続けなければいけないと考え気合を入れ直してその作品のことを続けることに.............!

実は、この放送を見た後、そういえばこの皆既食の名を冠したジャズ作品があったなあと思い出し、久々に聴いてみたのがこの作品。

ヴィブラフォン奏者Bobby Hutchersonの1968年の作品”Total Eclipse(皆既食)”。

60年代 Milt Jacksonの独壇場であったヴィブラフォンの世界にGary Burtonと共に登場したHutcherson。

当時主流となっていたモーダルの手法を身に着けた新主流派ジャズのヴィブラフォン奏者としてGary Burton共にヴィブラフォンの世界に新風を吹き込んだHutchersonなのですが、その両者の演奏スタイル

は、前者のBurtonが知的で繊細なプレイがその魅力なのに対し、後者のHutchersonは野性的で力強さを感じさせるというまさに対照的なもの。

これは、当時のモーダル・ジャズを牽引した二人のピアニスト Bill EvansとMcCoy Tynerとスタイルの違いと同様であり、機会があれば、ピアノと同様ヴィブラフォンにおいても、この二人の違いを聴き探してみるのも面白いようにも思います。

さて、このHutcherson 1963年にBlue Noteレコードにて初リーダー作”Dialogue”を発表、その後1966年に”Happenings”を発表、その地位を不動のものにして行くのですが、この時期の作品で面白いの、それぞれレコーディングごとに変わるピアニストとの触れ合いによるそのサウンドの違い。

”Dialogue”のAndrew Hill に始まり”Happenings”のHerbie Hancock、そして続いての次作”Stick-Up!”ではMcCoy Tynerと、当時ジャズ界の中心的存在にあったピアニストと共演し、いよいよ、この今作では、当時新進気鋭のピアニストとしての頭角を現してきた、Chick Coreaとの共演を果たしているのです。

特に、この作品のレコーディングされた時のChick Coreaは、この年の3月に彼自身初のリーダー作品であり、当時新進気鋭のピアニストして注目されていた彼の評価を決定づけた作品”Now He Sings, Now He Sobs”の録音を終えたばかりの時期で、”Now He Sings, Now He Sobs”で聴かせてくれた、フレッシュかつ斬新なプレイの感覚が、このHutchersonコラボではどのように反映され聴こえてくるのか、興味が尽きないところ。

という前置きはここまでにして、まずはCoreaの初リーダー作品、”Now He Sings, Now He Sobs”にも収められていた、初期Coreaの代表曲"Matrix"を、早速聴いていただくことにいたしましょう。

幼き日のトラウマから生まれた名曲;John Lennon;Plastic Ono Band・Imagine 本日の作品;vol.135 [デジタル化格闘記]

今年はどんな音楽を中心に聴いて行こうかということで、年初に、昨今疎遠にしていたBigアーティストの作品をきっちりと聴き直してみることにし、これまでジャズの巨匠 Charles Mingus、Max Roachと聴き進んで来たのですが、疎遠になっているBigアーティストは、ジャズの分野ばかりではなくロックの分野にもいるのだよなと、いうことで思い巡らし、思い当たったのが、このアーティストのこの作品。

若き日、徹底的に聴きまくり、サウンドの隅から隅までを記憶に刻んでしまったと思っていたそのメッセージ、再び今、聴き直してみると何を感じるのか。

手元にあるアナログ音源を持ち運び聴くため、早速デジタル化に着手、街で出会ういろいろな表情の下で聴き感じてみることにしたのです。

そのデジタル化した作品とは!!

John Lenon、1970年発表の”Plastic Ono Band(邦題:ジョンの魂)”

と..........、

同じくLenon、1971発表の”Imagine”。

の、Beatles解散後に、立て続け発表された 初の2つのソロ作品。

この2つの作品、私は、それぞれ、過去への決別と模索と、その結果行きついた、これからの自分の生きる道を語った、対の作品のように思っているのですけど、今回は、その中で 1970年発表の”Plastic Ono Band(邦題:ジョンの魂)”を取り上げお話をしていこうと思います。

当時、Beatles末期に制作されたジョン、ポール、ジョージ、それぞれのソロ作品、その評価が、Beatles時代の彼らの作品を越えるものではいと言われていたのに対し、1970年発表のこの作品は、Beatles時代には見せることのなかった一人のアーティストの内面を赤裸々に告白をしたその内容が、多くの人々に対し、大きな衝撃を与えた共に、、John Lenonというアーティストの心根の奥深さ示し知らしめたものであったと受けとめられていたことが思い出されます。

そして”ジョンの魂”、その中でも当時、私が大きな衝撃を受けた曲が、この作品制作の直前に、幼き日のトラウマを断ち切ろうと受けていた、アメリカのアーサー・ヤノフ博士が提唱した精神療法である原初療法(Primal Therapy)の結果、生まれ出たと言われているこの名曲。

それでは、その原初療法の叫びから生まれた名曲、まずは、ライブで歌うジョンの姿をご覧にただくことから今日のお話を始めさせていただくことにいたしましょう。

若き日、徹底的に聴きまくり、サウンドの隅から隅までを記憶に刻んでしまったと思っていたそのメッセージ、再び今、聴き直してみると何を感じるのか。

手元にあるアナログ音源を持ち運び聴くため、早速デジタル化に着手、街で出会ういろいろな表情の下で聴き感じてみることにしたのです。

そのデジタル化した作品とは!!

John Lenon、1970年発表の”Plastic Ono Band(邦題:ジョンの魂)”

と..........、

同じくLenon、1971発表の”Imagine”。

の、Beatles解散後に、立て続け発表された 初の2つのソロ作品。

この2つの作品、私は、それぞれ、過去への決別と模索と、その結果行きついた、これからの自分の生きる道を語った、対の作品のように思っているのですけど、今回は、その中で 1970年発表の”Plastic Ono Band(邦題:ジョンの魂)”を取り上げお話をしていこうと思います。

当時、Beatles末期に制作されたジョン、ポール、ジョージ、それぞれのソロ作品、その評価が、Beatles時代の彼らの作品を越えるものではいと言われていたのに対し、1970年発表のこの作品は、Beatles時代には見せることのなかった一人のアーティストの内面を赤裸々に告白をしたその内容が、多くの人々に対し、大きな衝撃を与えた共に、、John Lenonというアーティストの心根の奥深さ示し知らしめたものであったと受けとめられていたことが思い出されます。

そして”ジョンの魂”、その中でも当時、私が大きな衝撃を受けた曲が、この作品制作の直前に、幼き日のトラウマを断ち切ろうと受けていた、アメリカのアーサー・ヤノフ博士が提唱した精神療法である原初療法(Primal Therapy)の結果、生まれ出たと言われているこの名曲。

それでは、その原初療法の叫びから生まれた名曲、まずは、ライブで歌うジョンの姿をご覧にただくことから今日のお話を始めさせていただくことにいたしましょう。

闘い葛藤するベース・サウンド・Charles Mingus;Mingus Ah Um 本日の作品;vol.134 [デジタル化格闘記]

新年の喜びも一段落、今回はいつもの平常に戻って、一人のアーティストの作品にスポットあてた音楽談義。

今回は、2017年を迎えたということで新たな気持ちで、これまで何度か取り上げようとして挫折してきたアーティストの作品をと腹を決め、挑戦を必果たし得るよう物語ってみることにしたいと思います。

その挑戦を果たしたいアーティストとは、ベーシスト・コンポーザー・バンドリーダーで、時にはピアニストとしての活動、そして人種隔離反対運動の活動家としても知られる一人の男。

とそこまで語っても、その時々に見せた、彼の表情は、その時折の様相によってかなり異なって見えてくる、その捉えどころの違いによって異なってくる彼の音楽の在り方から、語ることを躊躇いが解けないでいるのですが、これも新年を無事迎えての登竜門。今年はこのアーティストの作品から、語り始めることにしたいと思います。

そのアーティストは、Charles Mingus。

ジャズ史上、その巨人の一人として名高い人物ですが、私が、3年ほど前に書いたJoni MitchellのMingusの追悼盤というべき作品”Mingus”を記事(亡き老巨匠の魂に導かれ生まれた名盤)・ を取り上げて以来、ジャズを語るには欠かすことの出来ない大巨匠である彼の作品を、しっかりと耳に叩き刻み込んで記事にしようと思いながらも、筆を起こすことが出来なかったですが、考えてみれば、前述した通りの多彩な顔を持つCharles Mingus、その作品もそれぞれ個性豊かなうえ、その共演して来たアーティスト(Eric Dolphy、Roland Kirk、Dannie Richmond 等々)もかなりの個性人ばかりということも相まり、どの作品を選択するのか、決めきれずにいたのがその原因。

しかし年の初め、ここは初心に戻って、彼の作品を再度聴き込み考えた末に選ぶことにしたのが、その彼の絶頂期にあって、強烈な個性やその主張の強力さという点では他の作品にその地位を譲るが、Mingusの多彩な全貌を さもバランスよく、かつ わかり易く捉えられていると感じたこの作品。

1959年制作の”Mingus Ah Um”とすることにいたしました。

全曲すべてがMingusのオリジナルで固められたこの作品、そこ収めれているのはゴスペルやニューオーリンズ・ジャズといった伝統ジャズの面持ちを内包しつつ、時には当時最先端フリー・ジャズのエッセンスが飛び出してくる楽曲や、コンボでありながら彼が敬愛するDuke Ellingtonのビッグ・バンドのソリを体感する楽曲、人種隔離反対運動家として、その怒りを発散しながら闘うMingusの姿が宿る楽曲など。

その1曲1曲が強い個性を放ちながら、その根底のあるブルーの真髄を放ちながら強烈に語りかけて来る。

人によっては好き嫌いが大きく分かれると言われているMingusですが、しかし、それを乗り越えて聴き込めば、その奥にあるその心とその素晴らしさが見えて来るように思うのです。

ということで、まずは1曲、Mingusの雄叫びがバンドをリード鼓舞するこの曲を聴きながら、その独特な世界を味わって行くことににしたいと思います。

今回は、2017年を迎えたということで新たな気持ちで、これまで何度か取り上げようとして挫折してきたアーティストの作品をと腹を決め、挑戦を必果たし得るよう物語ってみることにしたいと思います。

その挑戦を果たしたいアーティストとは、ベーシスト・コンポーザー・バンドリーダーで、時にはピアニストとしての活動、そして人種隔離反対運動の活動家としても知られる一人の男。

とそこまで語っても、その時々に見せた、彼の表情は、その時折の様相によってかなり異なって見えてくる、その捉えどころの違いによって異なってくる彼の音楽の在り方から、語ることを躊躇いが解けないでいるのですが、これも新年を無事迎えての登竜門。今年はこのアーティストの作品から、語り始めることにしたいと思います。

そのアーティストは、Charles Mingus。

ジャズ史上、その巨人の一人として名高い人物ですが、私が、3年ほど前に書いたJoni MitchellのMingusの追悼盤というべき作品”Mingus”を記事(亡き老巨匠の魂に導かれ生まれた名盤)・ を取り上げて以来、ジャズを語るには欠かすことの出来ない大巨匠である彼の作品を、しっかりと耳に叩き刻み込んで記事にしようと思いながらも、筆を起こすことが出来なかったですが、考えてみれば、前述した通りの多彩な顔を持つCharles Mingus、その作品もそれぞれ個性豊かなうえ、その共演して来たアーティスト(Eric Dolphy、Roland Kirk、Dannie Richmond 等々)もかなりの個性人ばかりということも相まり、どの作品を選択するのか、決めきれずにいたのがその原因。

しかし年の初め、ここは初心に戻って、彼の作品を再度聴き込み考えた末に選ぶことにしたのが、その彼の絶頂期にあって、強烈な個性やその主張の強力さという点では他の作品にその地位を譲るが、Mingusの多彩な全貌を さもバランスよく、かつ わかり易く捉えられていると感じたこの作品。

1959年制作の”Mingus Ah Um”とすることにいたしました。

全曲すべてがMingusのオリジナルで固められたこの作品、そこ収めれているのはゴスペルやニューオーリンズ・ジャズといった伝統ジャズの面持ちを内包しつつ、時には当時最先端フリー・ジャズのエッセンスが飛び出してくる楽曲や、コンボでありながら彼が敬愛するDuke Ellingtonのビッグ・バンドのソリを体感する楽曲、人種隔離反対運動家として、その怒りを発散しながら闘うMingusの姿が宿る楽曲など。

その1曲1曲が強い個性を放ちながら、その根底のあるブルーの真髄を放ちながら強烈に語りかけて来る。

人によっては好き嫌いが大きく分かれると言われているMingusですが、しかし、それを乗り越えて聴き込めば、その奥にあるその心とその素晴らしさが見えて来るように思うのです。

ということで、まずは1曲、Mingusの雄叫びがバンドをリード鼓舞するこの曲を聴きながら、その独特な世界を味わって行くことににしたいと思います。

若き日の......... 熱きあのプレイをもう一度!!!:Santana Live!!! '69 本日の作品;vol.133 [デジタル化格闘記]

早、9月も半ばを過ぎ、秋の色も日々濃くなって行く今日この頃。

しかし、今年の9月、8月の終わりからの日本近海での台風の大量発生で、荒れ模様の日々。

中には10号のように北に向かわず南に向かい停滞、一旦は勢力が衰えたものの、南の海で再発達、さらに勢力を増してUターン、観測史上初の東北地方上陸などという前代未聞の動きをする奴まで現れたりして。

おかげさまで、外での仕事をすることの多い私、嵐が来たのでは敵わない、四六時中、天気予報と向かい合い、予定調整作業に大わらわの大忙しさの毎日で、記事をUpする間も取れなくなってしまう始末。

とかなんとか言っても、そのバタバタもようやく峠を越え、この連休は、やっとのことでの一休み。

老体には堪える神経をすり減らすこと連続で、疲れ切ってしまった体もこの3連休でようやく回復したところ。

そこで、今日は3週間以上を更新が滞ってしまっていた我がブログ、やっとのことで筆をとることにいたしました。

今回のテーマは、そのドタバタ日々、なんとも気まぐれな天気模様にイライラを募らせながらも、前向きに進もうよとその景気づけに聴いていた、この音楽から思いたった、そんなサウンドをご紹介することにしたいと思います。

まず、お聴きいただいたのは、今年4月に発表された、ラテン・ロックの元祖、Santanaの最新作”SANTANA Ⅳ”より、”Anywhere You Want To Go”です。

ところで、1969年レコード・デビューしたSantana、その新作のタイトルが4番目のアルバムを示す”SANTANA Ⅳ”とは、ちょっと不思議だと思いませんか。

事実Santana、これまで23枚の作品を発表していて、本作が通算24枚目の作品。

24枚目だから前の20をとってⅣなんでしょ、なんていう向きもありやにしれませんが、答えはそんな短絡的なものではなく、実はこの作品、Santana 1971年の3枚目の作品”Santana III” 時に在籍した初期のメンバーによる45年振りの再会作品で、そのことからⅣと名付けられた作品なのです。

その参加メンバーは、わずか17歳の時”Santana III”でデビュー、御大のCarlos Santanaと白熱のギター・バトルを繰り広げ聴かせてくれた、現JourneyのリーダーであるNeal Schonをはじめ、Schonと共にJourneyを立ち上げ、その後は、Ringo Starr のバンドへの参加で知られるキーボードのGregg Rolie、そして日本ではあまり馴染みがないかもしれませんが、現在もプレヤー、コンポーザーとして、ジャズ・フュージョン系シーンでの活動で知られるドラムのMichael Shrieve、Santanaをラテン・ロックとして印象付け、現在もそのヴィヴィッドなプレイで注目され続けるパーカションのMichael Carabelloなど、初期Santanaファンには、その彼らの生み出すサウンド、その名を聞いただけで期待が大きく膨らんでしまう人達なのです。

そして、さらなるⅣの意味。

「再会以外にもまだ何かあるの?」と思われるしれませんが、そこには、”Santana III”以後に起きたメンバーの大幅なチェンジ、そこにもう一つのこの名付けの因があるように思うのです。

それは、メンバー間の音楽を巡っての確執。

この、”Santana III”のレコーディング時期、それと前後してリーダーのCarlos Santanaは、かねてより彼が敬愛、影響を受けてきたJimi Hendrix、その生前に彼とプレーしたアーティストであるドラマーでヴォーカリストのBuddy MilesやギタリストのJohn McLaughlin等とレコーディングを行っているのですが、その中でMcLaughlinから、60年代にジャズに大きな変革をもたらした、John Coltraneの存在を教えられ、その後のその影響か、それまでの彼の音楽とは異なったサウンドに音楽そのものが大きく変化しているのです。

事実、、”Santana III”の後に発表された4作目の作品”Caravanserai”は、それまでの叙情的かつ解放感に満ちた情熱的なサウンドから、内省的幻想感を感じるジャズ・フュージョン的要素の強いサウンドに大きく変化しており、さらには、メンバー・クレジットに新旧メンバーの名前が見えることから、この、”Caravanserai”のレコーディング途中に、Carlos と各メンバーとの音楽路線における確執は頂点に達し、バンドは空中分解してしまった様子が読み取れるように思うのです。

90年頃になってCarlosも、インタビューに答えて「なんであの時は、もっと皆に優しく接することができなかったのだろう。」と述懐の弁を語っていましたが ようやくそうした思いが各メンバーにも伝わり45年振りのレコーディングなった、このⅣには、彼等にとってそうした思い入れが実現したという重い意味があるように思えるのです。

さて、新作の話が先攻してしまいましたが、本日取り上げようと思っている作品は、この新作ではなく.......

こちらの作品!!

Santanaがレコード・デビューした年の、貴重なLive音源収めた”SANTANA-LIVE”。

”SANTANA Ⅳ”を聴いていたら、デビューしたばかりのSantanaが聴きたくなり、そう言えば音質はかなり悪いのですが、その初期の音源を収めたアナログ盤があったこと思いだし、早速、久々のリマスター・デジタル化作業を行ったものが今回紹介するその音源。

正規に発表されたアルバムではなく、今は手に入れるのは難しくなっているもののようなのですけど、正規のアルバムには収録されていない曲が収録されているその作品から、貴重な音源をお聴きいただくことにいたしました。

それでは、そのLiveの開演、50年の時空を越えて、そのステージに出かけてみることにいたしましょう。

![[あせあせ(飛び散る汗)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/162.gif)

![[あせあせ(飛び散る汗)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/162.gif)

![[ダッシュ(走り出すさま)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/164.gif)

しかし、今年の9月、8月の終わりからの日本近海での台風の大量発生で、荒れ模様の日々。

中には10号のように北に向かわず南に向かい停滞、一旦は勢力が衰えたものの、南の海で再発達、さらに勢力を増してUターン、観測史上初の東北地方上陸などという前代未聞の動きをする奴まで現れたりして。

おかげさまで、外での仕事をすることの多い私、嵐が来たのでは敵わない、四六時中、天気予報と向かい合い、予定調整作業に大わらわの大忙しさの毎日で、記事をUpする間も取れなくなってしまう始末。

とかなんとか言っても、そのバタバタもようやく峠を越え、この連休は、やっとのことでの一休み。

老体には堪える神経をすり減らすこと連続で、疲れ切ってしまった体もこの3連休でようやく回復したところ。

そこで、今日は3週間以上を更新が滞ってしまっていた我がブログ、やっとのことで筆をとることにいたしました。

今回のテーマは、そのドタバタ日々、なんとも気まぐれな天気模様にイライラを募らせながらも、前向きに進もうよとその景気づけに聴いていた、この音楽から思いたった、そんなサウンドをご紹介することにしたいと思います。

まず、お聴きいただいたのは、今年4月に発表された、ラテン・ロックの元祖、Santanaの最新作”SANTANA Ⅳ”より、”Anywhere You Want To Go”です。

ところで、1969年レコード・デビューしたSantana、その新作のタイトルが4番目のアルバムを示す”SANTANA Ⅳ”とは、ちょっと不思議だと思いませんか。

事実Santana、これまで23枚の作品を発表していて、本作が通算24枚目の作品。

24枚目だから前の20をとってⅣなんでしょ、なんていう向きもありやにしれませんが、答えはそんな短絡的なものではなく、実はこの作品、Santana 1971年の3枚目の作品”Santana III” 時に在籍した初期のメンバーによる45年振りの再会作品で、そのことからⅣと名付けられた作品なのです。

その参加メンバーは、わずか17歳の時”Santana III”でデビュー、御大のCarlos Santanaと白熱のギター・バトルを繰り広げ聴かせてくれた、現JourneyのリーダーであるNeal Schonをはじめ、Schonと共にJourneyを立ち上げ、その後は、Ringo Starr のバンドへの参加で知られるキーボードのGregg Rolie、そして日本ではあまり馴染みがないかもしれませんが、現在もプレヤー、コンポーザーとして、ジャズ・フュージョン系シーンでの活動で知られるドラムのMichael Shrieve、Santanaをラテン・ロックとして印象付け、現在もそのヴィヴィッドなプレイで注目され続けるパーカションのMichael Carabelloなど、初期Santanaファンには、その彼らの生み出すサウンド、その名を聞いただけで期待が大きく膨らんでしまう人達なのです。

そして、さらなるⅣの意味。

「再会以外にもまだ何かあるの?」と思われるしれませんが、そこには、”Santana III”以後に起きたメンバーの大幅なチェンジ、そこにもう一つのこの名付けの因があるように思うのです。

それは、メンバー間の音楽を巡っての確執。

この、”Santana III”のレコーディング時期、それと前後してリーダーのCarlos Santanaは、かねてより彼が敬愛、影響を受けてきたJimi Hendrix、その生前に彼とプレーしたアーティストであるドラマーでヴォーカリストのBuddy MilesやギタリストのJohn McLaughlin等とレコーディングを行っているのですが、その中でMcLaughlinから、60年代にジャズに大きな変革をもたらした、John Coltraneの存在を教えられ、その後のその影響か、それまでの彼の音楽とは異なったサウンドに音楽そのものが大きく変化しているのです。

事実、、”Santana III”の後に発表された4作目の作品”Caravanserai”は、それまでの叙情的かつ解放感に満ちた情熱的なサウンドから、内省的幻想感を感じるジャズ・フュージョン的要素の強いサウンドに大きく変化しており、さらには、メンバー・クレジットに新旧メンバーの名前が見えることから、この、”Caravanserai”のレコーディング途中に、Carlos と各メンバーとの音楽路線における確執は頂点に達し、バンドは空中分解してしまった様子が読み取れるように思うのです。

90年頃になってCarlosも、インタビューに答えて「なんであの時は、もっと皆に優しく接することができなかったのだろう。」と述懐の弁を語っていましたが ようやくそうした思いが各メンバーにも伝わり45年振りのレコーディングなった、このⅣには、彼等にとってそうした思い入れが実現したという重い意味があるように思えるのです。

さて、新作の話が先攻してしまいましたが、本日取り上げようと思っている作品は、この新作ではなく.......

こちらの作品!!

Santanaがレコード・デビューした年の、貴重なLive音源収めた”SANTANA-LIVE”。

”SANTANA Ⅳ”を聴いていたら、デビューしたばかりのSantanaが聴きたくなり、そう言えば音質はかなり悪いのですが、その初期の音源を収めたアナログ盤があったこと思いだし、早速、久々のリマスター・デジタル化作業を行ったものが今回紹介するその音源。

正規に発表されたアルバムではなく、今は手に入れるのは難しくなっているもののようなのですけど、正規のアルバムには収録されていない曲が収録されているその作品から、貴重な音源をお聴きいただくことにいたしました。

それでは、そのLiveの開演、50年の時空を越えて、そのステージに出かけてみることにいたしましょう。

若き日の巨匠を育んだカルテット・Charles Lloyd;Forest Flower & A Night In Copenhagen 本日の作品;vol.132 [デジタル化格闘記]

ゴールデン・ウィークも、もう終わり。

今回の連休、昨年10月来の忙しさ続きで、ずっと体調がいま一つなっていた私は、その療養ためゆっくりと自宅で休養をすることにしたのですが、おかげで元気回復、一時は記事を書くのもしんどくなっていたのが、やっとのことで、筆を執る気合も出てきました。

そこで、早速今回の記事、暖かな陽気に誘われて、多くの命が新たなものを求めて活動を始めた4月、その季節、どこから身に降り注いでくる躍動的な雰囲気が漂う風から、ふと思い出しよく聴ていた音楽の話。

それは、テナー・サックス、フルート奏者のCharles Lloydの音楽。

ということで、今回はその彼の作品を取り上げ、そのサウンドを聴き接しながらお話を進めて行くことにしたいと思います。

しかし.........、

とは言ってもCharles Lloydというアーティスト、今ではネットを見ても紹介記事もほとんどなく、半ば日本では忘れかけれた存在のよう。

そこで、曲を聴く前にまずは、その彼のプロフィールについて、簡単に触れることからお話を始めることにしたいと思います。

Lloydがシーンに登場したのは1960年代初頭のこと。

当時のジャズ界は、John Coletraneが急速に台頭、彼の創造するジャズが巷を席巻していた時期で、中でもテナー・サックス奏者においては、その50年代のSonny Rollinsに代わり、そのColetraneのスタイルを継承したアーティストが注目を浴びていた時期。

そうした中にあって、このLloydは、ポスト・Coletraneの第1人者として注目浴びていたアーティストなのです。

そのLloyd、さらには作曲・編曲の能力にも長けていたことから、1961年にBooker Littleとの双頭コンボ結成のためChico Hamiltonのバンドを去った、アルト・サックス、フルート奏者のEric Dolphyの後を受け、Hamiltonのコンボに参加、一躍ジャズ・シーンの第一線に躍り出ることになったのです。

そして1964年には、同じくアルト・サックス奏者のCannonball Adderleyの音楽監督を務め、着実にその足元を固め、その翌年の1965年には、いよいよ、後のジャズ界をけん引することなる、若き日のKeith Jarrett(ピアノ)、にJack DeJohnette(ドラム)の2人を加えた自己のカルテットを結成、そのデビュー作”Dream Weaver”を制作発表することとなるのです。

このデビュー作、当時でも高い評価を受け現在でも名盤となっているのものなのですが、その勢い乗ってさらに翌年の1966年にはMonterey Jazz Festivalでの模様を収めたLive作品”Forest Flower”を制作、それがジャズ作品には珍しく1万枚のセールスを記録する大成功を収め、この作品でLloydの名前はジャズ・ファンのみならず多くの聴衆にその名を知られるようになったのです。

というところで音楽。

その大好評を泊した”Forest Flower”から、まずは、このカルッテトの斬新な響きを聴き始めることにいたましょう。

曲は、Lloyd作曲の”Forest Flower - Sunrise~Forest Flower: Sunset”です。

今回の連休、昨年10月来の忙しさ続きで、ずっと体調がいま一つなっていた私は、その療養ためゆっくりと自宅で休養をすることにしたのですが、おかげで元気回復、一時は記事を書くのもしんどくなっていたのが、やっとのことで、筆を執る気合も出てきました。

そこで、早速今回の記事、暖かな陽気に誘われて、多くの命が新たなものを求めて活動を始めた4月、その季節、どこから身に降り注いでくる躍動的な雰囲気が漂う風から、ふと思い出しよく聴ていた音楽の話。

それは、テナー・サックス、フルート奏者のCharles Lloydの音楽。

ということで、今回はその彼の作品を取り上げ、そのサウンドを聴き接しながらお話を進めて行くことにしたいと思います。

しかし.........、

とは言ってもCharles Lloydというアーティスト、今ではネットを見ても紹介記事もほとんどなく、半ば日本では忘れかけれた存在のよう。

そこで、曲を聴く前にまずは、その彼のプロフィールについて、簡単に触れることからお話を始めることにしたいと思います。

Lloydがシーンに登場したのは1960年代初頭のこと。

当時のジャズ界は、John Coletraneが急速に台頭、彼の創造するジャズが巷を席巻していた時期で、中でもテナー・サックス奏者においては、その50年代のSonny Rollinsに代わり、そのColetraneのスタイルを継承したアーティストが注目を浴びていた時期。

そうした中にあって、このLloydは、ポスト・Coletraneの第1人者として注目浴びていたアーティストなのです。

そのLloyd、さらには作曲・編曲の能力にも長けていたことから、1961年にBooker Littleとの双頭コンボ結成のためChico Hamiltonのバンドを去った、アルト・サックス、フルート奏者のEric Dolphyの後を受け、Hamiltonのコンボに参加、一躍ジャズ・シーンの第一線に躍り出ることになったのです。

そして1964年には、同じくアルト・サックス奏者のCannonball Adderleyの音楽監督を務め、着実にその足元を固め、その翌年の1965年には、いよいよ、後のジャズ界をけん引することなる、若き日のKeith Jarrett(ピアノ)、にJack DeJohnette(ドラム)の2人を加えた自己のカルテットを結成、そのデビュー作”Dream Weaver”を制作発表することとなるのです。

このデビュー作、当時でも高い評価を受け現在でも名盤となっているのものなのですが、その勢い乗ってさらに翌年の1966年にはMonterey Jazz Festivalでの模様を収めたLive作品”Forest Flower”を制作、それがジャズ作品には珍しく1万枚のセールスを記録する大成功を収め、この作品でLloydの名前はジャズ・ファンのみならず多くの聴衆にその名を知られるようになったのです。

というところで音楽。

その大好評を泊した”Forest Flower”から、まずは、このカルッテトの斬新な響きを聴き始めることにいたましょう。

曲は、Lloyd作曲の”Forest Flower - Sunrise~Forest Flower: Sunset”です。

次世代に継がれ発展したピアノの音色;Wynton Kelly・4 Kelly Blue 本日の作品;vol.131 [デジタル化格闘記]

桜開花と思いきや、再びやって来た寒の戻り、おかげで例年になく桜を長く楽しめることになった今年の初春。

そんな浮き浮きした気分の陽気の中で、最近聴いているのがこの作品。

Wynton Kelly の1959年の作品”Kelly Blue”。

今更ながら取り上げる紹介するのもおこがましいジャズの大名盤なのですけど、私にとっては、その昔、私がジャズに嵌まる前、FM放送で紹介されたこの作品の中の1曲を聴いたことから、ジャズ音楽の世界へと興味の歩み進めることとなってしまった、そのきかっけを作ってくれた愛着深い作品ということで、今回は、この作品を取り上げお話をすることにいたしました。

さて、このWynton Kelly というピアニスト、そうしたジャズの魅力を教えてくれたピアニストして、私がジャズを聴き始めて以来、最も好きなピアニストとなっているアーティストの一人なのですが、この作品、そのレコーディングされた1959年という年はKellyがジャズ史上に大きな足跡を残したMiles Davis Sextetに参加、大きな飛躍の第一歩を踏み出した年に制作されたものなのです。

そして、ジャズ史上に残る不朽の名盤、Milesの”Kind of Blue”のレコーディングに前後して制作されたのがこの作品と、まさにKellyの絶頂期のプレイを捉えたのがこの”Kelly Blue”なのです。

とは言っても、音楽は聴いてみなければ、わからない。

そこで、まずは最初の曲。

アルバム・タイトルともなっている、"Kelly Blue"から、この歴史的大名盤、聴き始めることにいたしましょう。

そんな浮き浮きした気分の陽気の中で、最近聴いているのがこの作品。

Wynton Kelly の1959年の作品”Kelly Blue”。

今更ながら取り上げる紹介するのもおこがましいジャズの大名盤なのですけど、私にとっては、その昔、私がジャズに嵌まる前、FM放送で紹介されたこの作品の中の1曲を聴いたことから、ジャズ音楽の世界へと興味の歩み進めることとなってしまった、そのきかっけを作ってくれた愛着深い作品ということで、今回は、この作品を取り上げお話をすることにいたしました。

さて、このWynton Kelly というピアニスト、そうしたジャズの魅力を教えてくれたピアニストして、私がジャズを聴き始めて以来、最も好きなピアニストとなっているアーティストの一人なのですが、この作品、そのレコーディングされた1959年という年はKellyがジャズ史上に大きな足跡を残したMiles Davis Sextetに参加、大きな飛躍の第一歩を踏み出した年に制作されたものなのです。

そして、ジャズ史上に残る不朽の名盤、Milesの”Kind of Blue”のレコーディングに前後して制作されたのがこの作品と、まさにKellyの絶頂期のプレイを捉えたのがこの”Kelly Blue”なのです。

とは言っても、音楽は聴いてみなければ、わからない。

そこで、まずは最初の曲。

アルバム・タイトルともなっている、"Kelly Blue"から、この歴史的大名盤、聴き始めることにいたしましょう。

半世紀を越え愛され続けるハーモニー 本日の作品;vol.130 [デジタル化格闘記]

今回の作品は、寒さの中にも日中は、どこかほのかな暖かさを感じられるようになった今日この頃、そうなると欲しくなるのが、ゆったりとした雰囲気で、まだ体には冷たさの感触が残っているも、心の中には暖かさを吹き込んでくれるような、そんなサウンド。

しかし、そんなお誂え向きのサウンドってあるのかな思いつつ、先日音楽を聴きながら、冷たい空気の残る街を歩いていた時に聴こえてきたそのサウンド。

これまで長きに渡り親しんできたサウンドなのに、そのサウンドにこんな力があったなんて!!

不思議な新鮮さを感じながらその余韻を楽しんでしまったのですが、今回は季節柄、少し顔をのぞかせた春の到来を味あわせてくれたこの作品、それを選び聴いてみることにいたしました。

これが、その作品のジャケット。

ジャズ・ファンの方ならこのジャケットを一見しただけでお分かりでしょうけど............。

トロンボーン奏者Curtis Fullerの1958年の作品”Blues-Ette”

現在でもトロンボーン奏者のリーダー作品というのは、かなり希少なのですが、その中のあってこの作品は、トロボーンという楽器の枠を越えジャズの名盤中の名盤の誉れの高き作品なのです。

その聴きどころは、この作品に参加しているテナー・サックス奏者のBenny Golsonの、Golsonハーモニーと呼ばれる心地良さを感じさせる絶妙なアレンジと、Fuller自身の思わず共に口ずさみたくなるようなトロンボーンのソロ。

トローンボーン奏者といえば、J.J. Johnsonがその第一人者として今もそれを越える演奏家は出現していないと言われているのですが、Fullerもその腕前はJ.Jに譲るものの、その良く歌うサウンドとマイルドな音色で人々を魅了し続けているアーティストなのです。

それでは、そのFullerとGolsonの、浮き浮きとした春の訪れの気分を感じさせるようなハーモニー、早速聴いてみることにいたしましょう。

しかし、そんなお誂え向きのサウンドってあるのかな思いつつ、先日音楽を聴きながら、冷たい空気の残る街を歩いていた時に聴こえてきたそのサウンド。

これまで長きに渡り親しんできたサウンドなのに、そのサウンドにこんな力があったなんて!!

不思議な新鮮さを感じながらその余韻を楽しんでしまったのですが、今回は季節柄、少し顔をのぞかせた春の到来を味あわせてくれたこの作品、それを選び聴いてみることにいたしました。

これが、その作品のジャケット。

ジャズ・ファンの方ならこのジャケットを一見しただけでお分かりでしょうけど............。

トロンボーン奏者Curtis Fullerの1958年の作品”Blues-Ette”

現在でもトロンボーン奏者のリーダー作品というのは、かなり希少なのですが、その中のあってこの作品は、トロボーンという楽器の枠を越えジャズの名盤中の名盤の誉れの高き作品なのです。

その聴きどころは、この作品に参加しているテナー・サックス奏者のBenny Golsonの、Golsonハーモニーと呼ばれる心地良さを感じさせる絶妙なアレンジと、Fuller自身の思わず共に口ずさみたくなるようなトロンボーンのソロ。

トローンボーン奏者といえば、J.J. Johnsonがその第一人者として今もそれを越える演奏家は出現していないと言われているのですが、Fullerもその腕前はJ.Jに譲るものの、その良く歌うサウンドとマイルドな音色で人々を魅了し続けているアーティストなのです。

それでは、そのFullerとGolsonの、浮き浮きとした春の訪れの気分を感じさせるようなハーモニー、早速聴いてみることにいたしましょう。

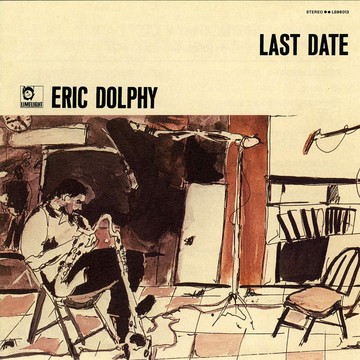

可憐さと醜悪、二つの音を持つ男・Eric Dolphy;Last Date 本日の作品;vol.129 [デジタル化格闘記]

前回は情熱溢れる、熱いラテン・ロック・サウンドを聴いていただきましたが、今回は、それとは裏腹の聴く人によっては、奇々怪々とも感じらるアーティストの作品を聴いて行くことにしたいと思います。

それが、この作品。

マルチ・リード奏者のEric Dolphyの、1964年オーストラリアで地元のアーティストとの共演の模様を収めたライブ作品 ”Last Date”です。

この演奏が収録された27日後、Dolphyはベルリンで客死してまうのですが、この作品はこのアルバム・タイトルが示す通り、彼の生前最後の演奏を捉えたものなのです。

さて、そのDolphy、その経歴は1958年のChico Hamilton楽団への参加で脚光浴びて以来。わずか6年間でしかなかったものの、アルト^サックス、バス・クラリネット、フルートという3つのリード楽器を駆使して独自の語法で語り歌う彼のプレーは、多くのアーティストの心を捉え、その後、Charles Mingus、Mal Waldron、Booker Little、John Coltrane等の多くの巨匠との共演で、数多くの名演を残しているアーティストなのです。

そうした中での彼のリード楽器の演奏、中でもクラシック音楽の中にても裏方的色彩が強い、とてもジャズの独奏楽器としては使えそうもないバス・クラリネットという楽器を駆使しての演奏は唯一無二のもの。

私も、初めてその演奏に接した時は、どんなサウンドが飛び出してくるのか全く想像がつかず、針を下ろし聴き進んで行くうちに、怪奇武骨でありながらもブルーな色合いを醸し出し躍動するそのサウンドに驚き、この不思議な空間の余韻が深く心に刻まれてしまったのでした。

それではなにはともあれ、その不可思議なDolphyの演奏、まずはそのバス・クラリネットの演奏から、曲はThelonious Mon作曲のの”Epistrophy”から耳を傾けて行くことにいたしましょう。

それが、この作品。

マルチ・リード奏者のEric Dolphyの、1964年オーストラリアで地元のアーティストとの共演の模様を収めたライブ作品 ”Last Date”です。

この演奏が収録された27日後、Dolphyはベルリンで客死してまうのですが、この作品はこのアルバム・タイトルが示す通り、彼の生前最後の演奏を捉えたものなのです。

さて、そのDolphy、その経歴は1958年のChico Hamilton楽団への参加で脚光浴びて以来。わずか6年間でしかなかったものの、アルト^サックス、バス・クラリネット、フルートという3つのリード楽器を駆使して独自の語法で語り歌う彼のプレーは、多くのアーティストの心を捉え、その後、Charles Mingus、Mal Waldron、Booker Little、John Coltrane等の多くの巨匠との共演で、数多くの名演を残しているアーティストなのです。

そうした中での彼のリード楽器の演奏、中でもクラシック音楽の中にても裏方的色彩が強い、とてもジャズの独奏楽器としては使えそうもないバス・クラリネットという楽器を駆使しての演奏は唯一無二のもの。

私も、初めてその演奏に接した時は、どんなサウンドが飛び出してくるのか全く想像がつかず、針を下ろし聴き進んで行くうちに、怪奇武骨でありながらもブルーな色合いを醸し出し躍動するそのサウンドに驚き、この不思議な空間の余韻が深く心に刻まれてしまったのでした。

それではなにはともあれ、その不可思議なDolphyの演奏、まずはそのバス・クラリネットの演奏から、曲はThelonious Mon作曲のの”Epistrophy”から耳を傾けて行くことにいたしましょう。

情熱ほとばしる官能美追求の果てに;SANTANA Ⅲ 本日の作品;vol.128 [デジタル化格闘記]

今年は、一人のアーティストの作品をいろいろ聴き比べながら、これまで何回も聴いてきた作品のまた違った魅力に接してみることにしたジャズの作品、前回の記事もそうしたことで、これまで気付かなかった新たな発見をした作品を取り上げてみたのですが、今回そのロック編。

こちらもジャズ同様聴き比べながらと思ったのですが、そこはロック、かねてより体で感じる直観的な感覚を大切にしてそのサウンドを捉え続けてきたこともあり、聴き比べはするものの、その変遷をもっと直観的に感じてみることを念頭に試み、選んだのがこの作品。

ラテン・ロックで一世を風靡したSANTANAの1971年に発表された第3作目の作品”SANTANA Ⅲ”。

この作品を選んだのは、先日ログ友さんのところにお邪魔した時に見たJourneyの記事。

そこで聴いたJourney曲から、無性にこの作品が聴きたくなってしまったことから、久々に他の作品と聴き比べをしながら聴き直してみようと思いたち選んだもの。

とはいっても、JourneyとSANTANA、共にアメリカのアーティストだけど、そのサウンドはかなり異なっているし、JourneyからSANTANAという発想がとうして出てきてしまうのか? ちょっと唐突なのではと思われている方もいらっしゃるかもしれませんね!

その発想の繋がりの源、それは、このJourneyというバンドの生誕譚にあるのですが、それは、JourneyというバンドはSANTANAから生まれたバンドだという事実。

というのは、まずは、Journeyの中心人物であるギタリストのNeal Schon、その彼のデビューがSANTANAの№2ギタリストであったいうこと、そして、この”SANTANA Ⅲ”こそが彼の輝くデビュー作だったとうこと。

そしてさらには、Journeyというバンドは、このNeal Schonと初期のSANTANAでミュージック・ディレクター的存在であった、キーボードのGregg Rolieの二人が、SANTANA脱退後、立ち上げたバンドだということがあったのです。

さて、この作品でSchonの加わったSANTANA。

この作品は、Schonが参加しているということで、SANTANAの全作品の中で唯一ツイン・リードギターのプレーが聴ける作品となっているのですけど、彼が加わったことで、それまでのCarlos SantanaとGregg Rolieとパーカッション群の織りなす官能的かつ情熱的なサウンドに、さらに、聴く者を釘付けにする刺激的な緊張感が加わって、その音世界の中にあっという間に包み込まれてまれてしまうほどのものになっているのです。

それでは、その刺激的な官能美の世界、ここで1曲、体験してみることにいたしましょう。

こちらもジャズ同様聴き比べながらと思ったのですが、そこはロック、かねてより体で感じる直観的な感覚を大切にしてそのサウンドを捉え続けてきたこともあり、聴き比べはするものの、その変遷をもっと直観的に感じてみることを念頭に試み、選んだのがこの作品。

ラテン・ロックで一世を風靡したSANTANAの1971年に発表された第3作目の作品”SANTANA Ⅲ”。

この作品を選んだのは、先日ログ友さんのところにお邪魔した時に見たJourneyの記事。

そこで聴いたJourney曲から、無性にこの作品が聴きたくなってしまったことから、久々に他の作品と聴き比べをしながら聴き直してみようと思いたち選んだもの。

とはいっても、JourneyとSANTANA、共にアメリカのアーティストだけど、そのサウンドはかなり異なっているし、JourneyからSANTANAという発想がとうして出てきてしまうのか? ちょっと唐突なのではと思われている方もいらっしゃるかもしれませんね!

その発想の繋がりの源、それは、このJourneyというバンドの生誕譚にあるのですが、それは、JourneyというバンドはSANTANAから生まれたバンドだという事実。

というのは、まずは、Journeyの中心人物であるギタリストのNeal Schon、その彼のデビューがSANTANAの№2ギタリストであったいうこと、そして、この”SANTANA Ⅲ”こそが彼の輝くデビュー作だったとうこと。

そしてさらには、Journeyというバンドは、このNeal Schonと初期のSANTANAでミュージック・ディレクター的存在であった、キーボードのGregg Rolieの二人が、SANTANA脱退後、立ち上げたバンドだということがあったのです。

さて、この作品でSchonの加わったSANTANA。

この作品は、Schonが参加しているということで、SANTANAの全作品の中で唯一ツイン・リードギターのプレーが聴ける作品となっているのですけど、彼が加わったことで、それまでのCarlos SantanaとGregg Rolieとパーカッション群の織りなす官能的かつ情熱的なサウンドに、さらに、聴く者を釘付けにする刺激的な緊張感が加わって、その音世界の中にあっという間に包み込まれてまれてしまうほどのものになっているのです。

それでは、その刺激的な官能美の世界、ここで1曲、体験してみることにいたしましょう。