忘れていたピアノの名手、晩年の名品・Roland Hannna:Milan, Paris, New York [音源発掘]

1月は,Jeff Beckの訃報を知って以来、彼を偲びずっと彼の生涯を辿ってその作品を聴き続けていたのですけど、歳のせいなのかロックばかりを聴き続けているというのは、精神的に少々きつい。

ここ来て、しっとりとした優しさを感じるサウンドがやたら欲しくなってしまい、そこで、聴き始めたのがピアノのジャズ作品。

初めは、思い浮かぶアーティストの作品を手当たり次第に聴いていたのですが、そうした中で思い巡らし,ふと思い当たったのが、昨年末に30年ぶりに腰を据えて聴いたとあるアーティストのピアノ作品。

それは、1970年代の半ば、50年代終りに二つのリーダー作品を発表するも、それ以来70年代に入るまで新たなリーダー作品がなかったためか、半ば忘れられていていたにもかかわらず突如ジャズ雑誌等で大きく紹介され大きな評判を呼んだピアニストの作品。

当時、私も実際にそのアーティストの演奏に接してみるところ、その良さは評判以上。

とは思いながらも、若気の至りといべきか、当時の私は何とも渋く感じたそのサウンドが、好みから外れていたことで深追いすることもなく、さらに、1980年代なるとそのアーティスト自身半ば引退してしまったことから、その後は、その人のピアノも聴くこともなく半ばその名も忘れかけてしまっていたのです

ろころがどういう訳か、ここに来て急にそのアーティストの名を思い出し、聴いてみたところこれが実に良く、そのアーティストの作品を探し出して片っ端からを聴くことになってしまうことになってしまったです。

そうした中で、今回ご紹介する作品は、いろいろ聴て来た中でも特に気に入ったこの作品。

アメリカのピアニストRoland Hannna による2002年制作の作品、”Milan, Paris, New York”です。

この作品は、2002年11月に亡くなったHannnaの最晩年の作品なのですが、中でも引かれたのが70年代半ばに彼とサックス奏者のFrank Wess率いたNew York Jazz Quartetでそのプレイを支え、その後たびたび共演を重ねながら心に残る名演を生み出して来た盟友、ベーシストGeorge Mrazとの最後の共演作品だということ。

そして、収録曲に目を移してみると、ずらっとジャズ史に残るあの偉大なる名コンボModern Jazz Quartet(MJQ)の楽曲が並んでいる。

特に不朽の名曲”Django”、この名曲にHannnaとMrazの名コンビががどんなアプローチで迫るのか、大いに興味が湧いてきて、この作品! これは聴いてみなければと耳にすることにしたものなのです。

と言うところで、HannnaとMrazが奏でる名曲”Django”。

早速、聴いて頂くことに致しましょう!!!!!

ここ来て、しっとりとした優しさを感じるサウンドがやたら欲しくなってしまい、そこで、聴き始めたのがピアノのジャズ作品。

初めは、思い浮かぶアーティストの作品を手当たり次第に聴いていたのですが、そうした中で思い巡らし,ふと思い当たったのが、昨年末に30年ぶりに腰を据えて聴いたとあるアーティストのピアノ作品。

それは、1970年代の半ば、50年代終りに二つのリーダー作品を発表するも、それ以来70年代に入るまで新たなリーダー作品がなかったためか、半ば忘れられていていたにもかかわらず突如ジャズ雑誌等で大きく紹介され大きな評判を呼んだピアニストの作品。

当時、私も実際にそのアーティストの演奏に接してみるところ、その良さは評判以上。

とは思いながらも、若気の至りといべきか、当時の私は何とも渋く感じたそのサウンドが、好みから外れていたことで深追いすることもなく、さらに、1980年代なるとそのアーティスト自身半ば引退してしまったことから、その後は、その人のピアノも聴くこともなく半ばその名も忘れかけてしまっていたのです

ろころがどういう訳か、ここに来て急にそのアーティストの名を思い出し、聴いてみたところこれが実に良く、そのアーティストの作品を探し出して片っ端からを聴くことになってしまうことになってしまったです。

そうした中で、今回ご紹介する作品は、いろいろ聴て来た中でも特に気に入ったこの作品。

アメリカのピアニストRoland Hannna による2002年制作の作品、”Milan, Paris, New York”です。

この作品は、2002年11月に亡くなったHannnaの最晩年の作品なのですが、中でも引かれたのが70年代半ばに彼とサックス奏者のFrank Wess率いたNew York Jazz Quartetでそのプレイを支え、その後たびたび共演を重ねながら心に残る名演を生み出して来た盟友、ベーシストGeorge Mrazとの最後の共演作品だということ。

そして、収録曲に目を移してみると、ずらっとジャズ史に残るあの偉大なる名コンボModern Jazz Quartet(MJQ)の楽曲が並んでいる。

特に不朽の名曲”Django”、この名曲にHannnaとMrazの名コンビががどんなアプローチで迫るのか、大いに興味が湧いてきて、この作品! これは聴いてみなければと耳にすることにしたものなのです。

と言うところで、HannnaとMrazが奏でる名曲”Django”。

早速、聴いて頂くことに致しましょう!!!!!

Goodbye Six Stringed Warrio:追悼 Jeff Beck [音源発掘]

松の内も明け日常への始動を開始したところに、いきなり飛び込んで来たJeff Beckの訃報。

そして、その翌日、追悼の涙も乾かずうちに、またしても飛び込んで来た高橋幸宏逝去の報。

60年代半ばに登場、Eric Clapton、 Jimmy Page世界3大ロック・ギタリストの一人数えられるBeckと、80年代初頭、坂本龍一、細野晴臣らと共に結成、テクノ・ポップ旋風を巻き起こし世界を席巻したYellow Magic Orchestra(YMO)のドラマーとして名を知られる高橋幸宏の訃報は、7,80年代、この二人の音楽に親しんで来た私にとって、それが立て続けであっただけにかなりの衝撃。

哀しみ尽きない二人の死、ただ冥福を祈るばかりなのですが、今回は、私が、音楽に親しみ始めて以来、ロックにおけるバイブル的存在として無意識ながらも敬意を抱き、よりショックが大きかったJeff Beckを偲んでその思い出を語ることにしたいと思います。

Jeff Beckは、世界3大ロック・ギタリストとして多くの人に記憶されているアーティストなのですが、 同じく世界3大ロック・ギタリストと呼ばれるClapton、 Pageと比べてどちらかというと地味でいささか影薄い感じがするように思われるかもしれません。

それは、他の二人に比べ、人々の目を引くコマーシャル性に欠ていたことにその一因があるように思うのですけど、Beckその真髄は、ロック・ギターの革命児であるあのJim Hendrixの憧れのギタリストであったことをはじめ、QueenのギタリストのBrian Mayや同輩でLed ZeppelinのギタリストであるJimmy Pageなど、名だたるロック・ギタリストが称賛して止まないほどの偉大なるアーティスト。

その経歴は、先の世界3大ロック・ギタリストを輩出した1965年、 伝説のバンドThe YardbirdsにEric Claptonの後を受け加入、そこでの活動の後、Rod Stewart や現Rolling StonesのRon Woodを率いJeff Beck Groupを結成、70年代に入ると60年代後半台頭したアート・ロックの尖峰をなしたVanilla Fudgeの中心的メンバーTim BogertとCarmine AppiceとBeck,Bogert,Appice(BBA)を結成してソウル寄りのアプローチに迫るなど、黎明期のロック界に重要な足跡を残しています。

そして続く、1975年にはそれまでのグループによるバンド活動から脱皮、ソロに転じ”Blow by Blow”を発表、さらに1976年にキーボ-ド・ドラム奏者のJan Hammerらとフュージョン・インストメンタル作品とも言える”Wired ”を発表、大きな成功を収めることになります。

こうして、ステージの頂点を極めたBeck、その旅はさらに続き、今度は1989年、Jeff Beck's Guitar Shop”で、とうとうグラミー賞のベスト・ロック・インストルメンタル・パフォーマンス賞を受賞、11年後の2000年には、テクノ・ロックに迫ったの作品”You Had It Coming” 、2003年の作品”Jeff ”で再びグラミー賞のベスト・ロック・インストルメンタル・パフォーマンス賞を受賞するなど、たゆまなくロック・ギターの新しい世界への挑戦を続けて来た革新的アーティストなのです。

さて、こうして、時代ごとに様々な顔を生み出してして行ったJeff Beck。

ここからは、私のお気に入りのBeck作品より、1曲を聴きながら彼の歩んだ軌跡を偲び辿って行こうと思います。

そして、その翌日、追悼の涙も乾かずうちに、またしても飛び込んで来た高橋幸宏逝去の報。

60年代半ばに登場、Eric Clapton、 Jimmy Page世界3大ロック・ギタリストの一人数えられるBeckと、80年代初頭、坂本龍一、細野晴臣らと共に結成、テクノ・ポップ旋風を巻き起こし世界を席巻したYellow Magic Orchestra(YMO)のドラマーとして名を知られる高橋幸宏の訃報は、7,80年代、この二人の音楽に親しんで来た私にとって、それが立て続けであっただけにかなりの衝撃。

哀しみ尽きない二人の死、ただ冥福を祈るばかりなのですが、今回は、私が、音楽に親しみ始めて以来、ロックにおけるバイブル的存在として無意識ながらも敬意を抱き、よりショックが大きかったJeff Beckを偲んでその思い出を語ることにしたいと思います。

Jeff Beckは、世界3大ロック・ギタリストとして多くの人に記憶されているアーティストなのですが、 同じく世界3大ロック・ギタリストと呼ばれるClapton、 Pageと比べてどちらかというと地味でいささか影薄い感じがするように思われるかもしれません。

それは、他の二人に比べ、人々の目を引くコマーシャル性に欠ていたことにその一因があるように思うのですけど、Beckその真髄は、ロック・ギターの革命児であるあのJim Hendrixの憧れのギタリストであったことをはじめ、QueenのギタリストのBrian Mayや同輩でLed ZeppelinのギタリストであるJimmy Pageなど、名だたるロック・ギタリストが称賛して止まないほどの偉大なるアーティスト。

その経歴は、先の世界3大ロック・ギタリストを輩出した1965年、 伝説のバンドThe YardbirdsにEric Claptonの後を受け加入、そこでの活動の後、Rod Stewart や現Rolling StonesのRon Woodを率いJeff Beck Groupを結成、70年代に入ると60年代後半台頭したアート・ロックの尖峰をなしたVanilla Fudgeの中心的メンバーTim BogertとCarmine AppiceとBeck,Bogert,Appice(BBA)を結成してソウル寄りのアプローチに迫るなど、黎明期のロック界に重要な足跡を残しています。

そして続く、1975年にはそれまでのグループによるバンド活動から脱皮、ソロに転じ”Blow by Blow”を発表、さらに1976年にキーボ-ド・ドラム奏者のJan Hammerらとフュージョン・インストメンタル作品とも言える”Wired ”を発表、大きな成功を収めることになります。

こうして、ステージの頂点を極めたBeck、その旅はさらに続き、今度は1989年、Jeff Beck's Guitar Shop”で、とうとうグラミー賞のベスト・ロック・インストルメンタル・パフォーマンス賞を受賞、11年後の2000年には、テクノ・ロックに迫ったの作品”You Had It Coming” 、2003年の作品”Jeff ”で再びグラミー賞のベスト・ロック・インストルメンタル・パフォーマンス賞を受賞するなど、たゆまなくロック・ギターの新しい世界への挑戦を続けて来た革新的アーティストなのです。

さて、こうして、時代ごとに様々な顔を生み出してして行ったJeff Beck。

ここからは、私のお気に入りのBeck作品より、1曲を聴きながら彼の歩んだ軌跡を偲び辿って行こうと思います。

2023年 習志野第一空挺団降下訓練初め [閑話休題]

2023年も、早2週間が過ぎ、今はお正月気分も抜け、皆ようやく日常の生活に立ち戻ったところではないかと思いますが、

私の今年のお正月、どこに行くでもなく5日までお休みを頂き、ゆっくりと骨休みをし過ごしていたのですけど、そのお休みの最終日、家の中で過ごしていても、いつもに増して表の様子が賑やかしい。

そこで、表に出て空を見上げ眺めると、陸上自衛隊の大型輸送用ヘリコプターCH-47チヌーク5機が、編隊を成して我家の上空を飛び抜けて行く。

これは、賑やかしいのも当たり前!!

空挺団が駐留する我家近くの習志野の自衛隊、毎年お正月明けの最初の休日に習志野演習場での初降下訓練が一般公開で開催されるのですが、これはまた事前の訓練飛行?をしているのかなと思うも、今年は飛行機数が5機とは例年に比べかなり多いように思える。

そこで、今年の演習の演目はどうなているのかと調べてみると、今年の演習にはアメリカ、イギリス、そしてオーストラリアの空挺団も参加するとの案内。

なるほど、これなら飛行機数が多いのも、さもありなんと納得しつつ、海外の部隊参加の降下訓練。

これは、とにかく初めてのこと!!

ならば今年は、久々に演習を行ってみようかとの気が湧いて来て、久々に見に行くことにしたのです。

そして、1月8日の訓練開催日、当日。

演習場に向かう車で渋滞する成田街道を横目に、徒歩で目的地向け出発。

途中、習志野駐屯地前に差し掛かると、掲示板に第一空挺団降下訓練初めのポスターが。

開催日に間違いがないことを確認、一安心して再び歩き始め、ほどなく演習場入口に到着です。

さて到着したこの演習場、実は近代日本陸軍にとっては歴史的な場所。

この地、江戸時代には徳川幕府の馬牧であったところなのですが、幕府が倒れた後の、明治6年(1873年)4月29日、明治天皇ご臨席のもと、その御前で初の近衛兵の演習が行われた場所なのです。

そして、さらに、この演習には、歴史上超有名なさる人物も参加していたのですが?

さて、その人物とは..............??

その人とは、当時、唯一の陸軍大将であった、西郷どん こと西郷隆盛。

しかし、その登場、体格を生かした堂々とした馬上姿と思いきや、この時の西郷隆盛、肥満のため馬に乗れず馬の前をトボトボと歩いて出て来たとのことで、その姿を見た天皇は思わず笑いを漏らさられてしまったのだとか。

そうした英雄の隠された恥辱のエピソードが残る習志野ですが、その地名の名付け親は明治天皇。

近衛兵の演習の翌月に命名されたその地名の意味は、なんともカッコの悪さが目立った西郷どんの姿とは裏腹に、配下の陸軍少将 篠原国幹の颯爽とした見事な指揮ぶりに感服した天皇が、「習え篠原」と言う意味を込めて習志野ノ原と名付けたというのです。

この地名譚、他にいくつかの説があるようなのですが、西郷、篠原の出身地である鹿児島に住み、西郷どん生誕地の傍で暮らしたことのある私にとっては、「習え篠原」説がしっくりと来てしまう。

なにはともあれ、歴史的由緒あるこの習志野演習場。

興味があれば、この辺りの事情、さらに考察していただければと思います。

そして、その歴史譚に感慨を覚えながらとことこ歩いて、辿り着いた演習場の入り口。

その門をくぐったその眼前で出迎えてくれたのは、

2機の攻撃用へリコプターAH-1Sコブラ。

なんとも迫力のあるその雄姿!!

これから始まる訓練への期待が湧いて来ます。

出迎えのコブラを眺めながら進んでいくと、今度は会場の案内板が立っています。

昨年は、コロナ拡大のため一般公開は見送られたのですが、今年も行動制限はなくなったとは言え、コロナの嵐は去ったわけではない。

そのため、今年はこの会場でも入場時の検温、手荷物検査が実施されているとのこと。

まあこれもご時世、しっかり検査を受け潔白の身となったところで、右手に射距離200mの屋内射撃場を眺めながら、さらに歩いた先の分かれ道奥にあったのは。

画面をクリック拡大して装甲車の前の青い看板を見てください。

航空自衛隊 習志野分屯基地とありますね。

ここは、防空用の地対空ミサイルであるパトリオットミサイルを運用する第1高射群第1高射隊が駐屯しているところ。

2013年の初降下訓練を訪れた時には、このミサイル発射機トレーラーも演習に登場、そこで私も初めてそれを見て、家の近くにこんな強力兵器があることを知り、ずいぶん驚かされたものでしたが。

その基地、よく見るとのミサイル基地であることを明かすかのように左右にミサイルのようなものが設置されていますね。

場内に入って約2㎞、我家から5㎞ほど歩いただろうか、ようやく演習観覧地に到着。

そして、そこで待つこと10分ほど。

晴天の空にヘリコプターの爆音が近づいくるのが聞こえて来した。

そして、頭上にCH-47チヌークの姿が!!!

お待ちかね、いよいよ降下訓練の始まりです。

私の今年のお正月、どこに行くでもなく5日までお休みを頂き、ゆっくりと骨休みをし過ごしていたのですけど、そのお休みの最終日、家の中で過ごしていても、いつもに増して表の様子が賑やかしい。

そこで、表に出て空を見上げ眺めると、陸上自衛隊の大型輸送用ヘリコプターCH-47チヌーク5機が、編隊を成して我家の上空を飛び抜けて行く。

これは、賑やかしいのも当たり前!!

空挺団が駐留する我家近くの習志野の自衛隊、毎年お正月明けの最初の休日に習志野演習場での初降下訓練が一般公開で開催されるのですが、これはまた事前の訓練飛行?をしているのかなと思うも、今年は飛行機数が5機とは例年に比べかなり多いように思える。

そこで、今年の演習の演目はどうなているのかと調べてみると、今年の演習にはアメリカ、イギリス、そしてオーストラリアの空挺団も参加するとの案内。

なるほど、これなら飛行機数が多いのも、さもありなんと納得しつつ、海外の部隊参加の降下訓練。

これは、とにかく初めてのこと!!

ならば今年は、久々に演習を行ってみようかとの気が湧いて来て、久々に見に行くことにしたのです。

そして、1月8日の訓練開催日、当日。

演習場に向かう車で渋滞する成田街道を横目に、徒歩で目的地向け出発。

途中、習志野駐屯地前に差し掛かると、掲示板に第一空挺団降下訓練初めのポスターが。

開催日に間違いがないことを確認、一安心して再び歩き始め、ほどなく演習場入口に到着です。

さて到着したこの演習場、実は近代日本陸軍にとっては歴史的な場所。

この地、江戸時代には徳川幕府の馬牧であったところなのですが、幕府が倒れた後の、明治6年(1873年)4月29日、明治天皇ご臨席のもと、その御前で初の近衛兵の演習が行われた場所なのです。

そして、さらに、この演習には、歴史上超有名なさる人物も参加していたのですが?

さて、その人物とは..............??

その人とは、当時、唯一の陸軍大将であった、西郷どん こと西郷隆盛。

しかし、その登場、体格を生かした堂々とした馬上姿と思いきや、この時の西郷隆盛、肥満のため馬に乗れず馬の前をトボトボと歩いて出て来たとのことで、その姿を見た天皇は思わず笑いを漏らさられてしまったのだとか。

そうした英雄の隠された恥辱のエピソードが残る習志野ですが、その地名の名付け親は明治天皇。

近衛兵の演習の翌月に命名されたその地名の意味は、なんともカッコの悪さが目立った西郷どんの姿とは裏腹に、配下の陸軍少将 篠原国幹の颯爽とした見事な指揮ぶりに感服した天皇が、「習え篠原」と言う意味を込めて習志野ノ原と名付けたというのです。

この地名譚、他にいくつかの説があるようなのですが、西郷、篠原の出身地である鹿児島に住み、西郷どん生誕地の傍で暮らしたことのある私にとっては、「習え篠原」説がしっくりと来てしまう。

なにはともあれ、歴史的由緒あるこの習志野演習場。

興味があれば、この辺りの事情、さらに考察していただければと思います。

そして、その歴史譚に感慨を覚えながらとことこ歩いて、辿り着いた演習場の入り口。

その門をくぐったその眼前で出迎えてくれたのは、

2機の攻撃用へリコプターAH-1Sコブラ。

なんとも迫力のあるその雄姿!!

これから始まる訓練への期待が湧いて来ます。

出迎えのコブラを眺めながら進んでいくと、今度は会場の案内板が立っています。

昨年は、コロナ拡大のため一般公開は見送られたのですが、今年も行動制限はなくなったとは言え、コロナの嵐は去ったわけではない。

そのため、今年はこの会場でも入場時の検温、手荷物検査が実施されているとのこと。

まあこれもご時世、しっかり検査を受け潔白の身となったところで、右手に射距離200mの屋内射撃場を眺めながら、さらに歩いた先の分かれ道奥にあったのは。

画面をクリック拡大して装甲車の前の青い看板を見てください。

航空自衛隊 習志野分屯基地とありますね。

ここは、防空用の地対空ミサイルであるパトリオットミサイルを運用する第1高射群第1高射隊が駐屯しているところ。

2013年の初降下訓練を訪れた時には、このミサイル発射機トレーラーも演習に登場、そこで私も初めてそれを見て、家の近くにこんな強力兵器があることを知り、ずいぶん驚かされたものでしたが。

その基地、よく見るとのミサイル基地であることを明かすかのように左右にミサイルのようなものが設置されていますね。

場内に入って約2㎞、我家から5㎞ほど歩いただろうか、ようやく演習観覧地に到着。

そして、そこで待つこと10分ほど。

晴天の空にヘリコプターの爆音が近づいくるのが聞こえて来した。

そして、頭上にCH-47チヌークの姿が!!!

お待ちかね、いよいよ降下訓練の始まりです。

年の瀬・新年はクラシカルな弦の響きで・Tony Banks;Six Pieces for Orchestra [音源発掘]

いよいよ2022年も残すところあと僅か

今年は振り返ってみると、コロナ・ロシアのウクライナ侵攻に始まって、知床遊覧船遭難事故・安倍元首相銃殺事件・エリザベス女王逝去等々と、世界を揺るがすような大きな事件が相次いだ騒々しさに明け暮れた1年だったと思うのですけど、来たる2023年もウクライナでの戦争はまだまだまだ終わりそうにもなく、この戦争による世界的な食糧やエネルギーの不足は、さらなる災禍を呼び起こしそうな今の様相。

そうした暗澹たる空気の中、今はただ来たるべき年の安寧をただ祈るばかり、とこんなことを考えると、この先々に不安が湧いてきてしまうもの。

とはいえ、1年の終り。

そこで、今、聴いているのが心の平穏と明日の希望を切り開く力を与えてくれように感じた、オーケストラによるクラシカルな楽の音の優しい心良さが光るこの作品。

オーケストラによるクラシカルな楽の音と聞くとこのジャケットの作品、クラシックのアーティストによる歴史的著名作家の作品かと思われるかもしてませんが............!?

これは、元祖プログレシッブロックの雄として知られる、Genesisのキーボード奏者であるTony Banksのペンになる、2004年の”Seven(邦題;セブン:オーケストラのための組曲)”に続くBanksの2作目となるクラシック作品、2011年制作の”Six Pieces for Orchestra(邦題;管弦楽のための6つの小品)”という作品。

と言っても、ロックのアーティストによるクラシック作品などというと、ちょっと首を傾げてしまうかもしれませんけど!?

Genesisが誕生した英国という国は、The Beatlesによる1965年の弦楽四重奏と共演した”Yesterday”に始まって、1967年、初のオーケストラとロックバンド共演作であるThe Moody Bluesの”Days Of Future Passed(邦題;サテンの夜)”に続き1969年 Deep Purpleの”Concerto for Group and Orchestra(邦題:ディープ・パープル・アンド・ロイヤル・フィルハーモニック・オーケストラ)”や、伝説的ロック・キーボード奏者のKeith Emerson 率いるThe NiceとThe Sinfonia Of London orchestraによる作品”Five Bridges”など、早い時期からクラシックとロック融合に取り組んで来たお国柄。

1980年代に入ると、Freddie Mercuryとオペラ歌手Montserrat Caballéとの作品” Barcelona”や、Sarah Brightmanなどを輩出、クラシカル・クロスオーバーと呼ばれるサウンドの発祥地となっていることから、そもそもクラシカルな響きを内包していたGenesisサウンドの中核を成していたTony Banksついても、私としては、こうした彼のクラシック・オーケストラ作品は、十分期待出来るもののと確信し聴いたものなのです。

とまあ、前置きはこのぐらいにして、ロックのアーティストによるこの純クラシック作品、その成果を聴いていただくことに致しましょう。

曲は、”Siren”です。

今年は振り返ってみると、コロナ・ロシアのウクライナ侵攻に始まって、知床遊覧船遭難事故・安倍元首相銃殺事件・エリザベス女王逝去等々と、世界を揺るがすような大きな事件が相次いだ騒々しさに明け暮れた1年だったと思うのですけど、来たる2023年もウクライナでの戦争はまだまだまだ終わりそうにもなく、この戦争による世界的な食糧やエネルギーの不足は、さらなる災禍を呼び起こしそうな今の様相。

そうした暗澹たる空気の中、今はただ来たるべき年の安寧をただ祈るばかり、とこんなことを考えると、この先々に不安が湧いてきてしまうもの。

とはいえ、1年の終り。

そこで、今、聴いているのが心の平穏と明日の希望を切り開く力を与えてくれように感じた、オーケストラによるクラシカルな楽の音の優しい心良さが光るこの作品。

オーケストラによるクラシカルな楽の音と聞くとこのジャケットの作品、クラシックのアーティストによる歴史的著名作家の作品かと思われるかもしてませんが............!?

これは、元祖プログレシッブロックの雄として知られる、Genesisのキーボード奏者であるTony Banksのペンになる、2004年の”Seven(邦題;セブン:オーケストラのための組曲)”に続くBanksの2作目となるクラシック作品、2011年制作の”Six Pieces for Orchestra(邦題;管弦楽のための6つの小品)”という作品。

と言っても、ロックのアーティストによるクラシック作品などというと、ちょっと首を傾げてしまうかもしれませんけど!?

Genesisが誕生した英国という国は、The Beatlesによる1965年の弦楽四重奏と共演した”Yesterday”に始まって、1967年、初のオーケストラとロックバンド共演作であるThe Moody Bluesの”Days Of Future Passed(邦題;サテンの夜)”に続き1969年 Deep Purpleの”Concerto for Group and Orchestra(邦題:ディープ・パープル・アンド・ロイヤル・フィルハーモニック・オーケストラ)”や、伝説的ロック・キーボード奏者のKeith Emerson 率いるThe NiceとThe Sinfonia Of London orchestraによる作品”Five Bridges”など、早い時期からクラシックとロック融合に取り組んで来たお国柄。

1980年代に入ると、Freddie Mercuryとオペラ歌手Montserrat Caballéとの作品” Barcelona”や、Sarah Brightmanなどを輩出、クラシカル・クロスオーバーと呼ばれるサウンドの発祥地となっていることから、そもそもクラシカルな響きを内包していたGenesisサウンドの中核を成していたTony Banksついても、私としては、こうした彼のクラシック・オーケストラ作品は、十分期待出来るもののと確信し聴いたものなのです。

とまあ、前置きはこのぐらいにして、ロックのアーティストによるこの純クラシック作品、その成果を聴いていただくことに致しましょう。

曲は、”Siren”です。

2022年 今年出逢い、よく聴いていたJazz作品:片倉真由子・plays Standards [音源発掘]

12月に入った途端の本格的寒さ。

それにしても今年は、日々の寒暖差が大きく、日によって着るものを選び返すに大忙し。

ともあれ、日々目まぐるし変わる気候の変化について行くのは至難の業。

ロートルとなった身にはちょっとしたことでも体の調子に影響するしということで、日々万全の備えで過ごしているのですが、今回は............。

さて、前回のロック編では、今年出逢ったレジェントたちの2022年の新作を取り上げましたが、今回は今年一年に出逢い、よく聴いていたジャズの作品より、

今年、ジャズ作品は、ここのところ疎遠となっていたレジェンドや近年頭角を現して来たアーティストの作品を中心に聴いて来たのですけど、その中で、これまで今やレジェント的存在となっているWoody Shaw、Freddie Hubertの作品を紹介して来ました。

そこで、今回取り上げるのは、近年頭角を現して来たアーティストの作品から、日本の女流ピアニストのこの作品をご紹介することにいたしました。

片倉真由子、2020年制作の”plays Standards”。

その彼女、昨年他界したサックス奏者の土岐英史のカルテットの一員として、晩年の土岐を支えて来た、土岐の秘蔵子とも言うべき感のピアニスト。

一昨年、70年代から80年代に活躍したこのサックス奏者の演奏を聴きたくなって、ここ2,3年に発表された晩年の土岐の作品を聴いてみたところ、土岐のサックスにしっかりとフィットして潤いをもたらしながら、彼女ならではのピアノ表現で演奏全体に輝きもたらしていた姿に触れたのが、私の彼女との出逢いの始まり。

そして、そこで聴いた、サポート・メンバーとして参加しリーダーを盛り立てつつも、聴く者の心に残るサウンドを発し輝きを放っていた彼女のピアノにすっかり魅了され、今年一年は彼女のリーダー作品にすっかり傾倒することになってしまっていたのです。

そうして聴き選んだ片倉真由子のこの作品、本作は、John Coltraneの楽曲を収めた作品”plays Coltrane”と2作同時発表されたもの。

精神性の強いColtraneとナンバーと、片や多くの人に親しまれているリラックス感あるジャズのスタンダード・ナンバーを収録した”plays Standards”。

この両者、音楽的性格がかなり異なることから、その演奏集を同時発表するということはかなり冒険だったように思えるのですが、聴いて見ると確かに作品それぞれに異なるアプローチで迫りながらも、共に破綻なく彼女のサウンドとしての仕上がりとなっていて、その豊かな表現力にはただ感服の一言。

本来なら、この兄弟作品は両方とも取り上げるべきなのかもしれませんが、やはり親しみやすく良く知られたジャズのスタンダード・ナンバーで、彼女のピアノ魅力を心行くまで味わっていただきたい。

ということで、今回選んだ”plays Standards”。

この辺で1曲聴いていただくことに致しましょう。

曲は、Bobby Timmons作曲のArt Blakey & The Jazz Messengers のよく知られたあの名曲です。

それにしても今年は、日々の寒暖差が大きく、日によって着るものを選び返すに大忙し。

ともあれ、日々目まぐるし変わる気候の変化について行くのは至難の業。

ロートルとなった身にはちょっとしたことでも体の調子に影響するしということで、日々万全の備えで過ごしているのですが、今回は............。

さて、前回のロック編では、今年出逢ったレジェントたちの2022年の新作を取り上げましたが、今回は今年一年に出逢い、よく聴いていたジャズの作品より、

今年、ジャズ作品は、ここのところ疎遠となっていたレジェンドや近年頭角を現して来たアーティストの作品を中心に聴いて来たのですけど、その中で、これまで今やレジェント的存在となっているWoody Shaw、Freddie Hubertの作品を紹介して来ました。

そこで、今回取り上げるのは、近年頭角を現して来たアーティストの作品から、日本の女流ピアニストのこの作品をご紹介することにいたしました。

片倉真由子、2020年制作の”plays Standards”。

その彼女、昨年他界したサックス奏者の土岐英史のカルテットの一員として、晩年の土岐を支えて来た、土岐の秘蔵子とも言うべき感のピアニスト。

一昨年、70年代から80年代に活躍したこのサックス奏者の演奏を聴きたくなって、ここ2,3年に発表された晩年の土岐の作品を聴いてみたところ、土岐のサックスにしっかりとフィットして潤いをもたらしながら、彼女ならではのピアノ表現で演奏全体に輝きもたらしていた姿に触れたのが、私の彼女との出逢いの始まり。

そして、そこで聴いた、サポート・メンバーとして参加しリーダーを盛り立てつつも、聴く者の心に残るサウンドを発し輝きを放っていた彼女のピアノにすっかり魅了され、今年一年は彼女のリーダー作品にすっかり傾倒することになってしまっていたのです。

そうして聴き選んだ片倉真由子のこの作品、本作は、John Coltraneの楽曲を収めた作品”plays Coltrane”と2作同時発表されたもの。

精神性の強いColtraneとナンバーと、片や多くの人に親しまれているリラックス感あるジャズのスタンダード・ナンバーを収録した”plays Standards”。

この両者、音楽的性格がかなり異なることから、その演奏集を同時発表するということはかなり冒険だったように思えるのですが、聴いて見ると確かに作品それぞれに異なるアプローチで迫りながらも、共に破綻なく彼女のサウンドとしての仕上がりとなっていて、その豊かな表現力にはただ感服の一言。

本来なら、この兄弟作品は両方とも取り上げるべきなのかもしれませんが、やはり親しみやすく良く知られたジャズのスタンダード・ナンバーで、彼女のピアノ魅力を心行くまで味わっていただきたい。

ということで、今回選んだ”plays Standards”。

この辺で1曲聴いていただくことに致しましょう。

曲は、Bobby Timmons作曲のArt Blakey & The Jazz Messengers のよく知られたあの名曲です。

2022年! 相次いで世に出た往年のロック・アーティストの新作・2作 [音源発掘]

ここ数年、時への感覚が鈍くなってしまったのか、気付いてみれば時はもう11月。

あらためて、年の瀬なんだなと思いつつ、街を歩いてみてもその空気は感じられず。

年のせいで不感症に陥ってしまったのではと気にしながらも、よく目を凝らしてみるとX’masの飾りつけの準備をしている様子も見えてくる。

そうした様子に、2022年も間もなく終わりかの感を強くし考えてみれば、今年もいろいろな音楽を聴いて来たけれどあらためてどんな新作が出て来たのかと、調べてみると目に入って来たのが私の若き日に活躍していたアーティストのデビュー以来半世紀近くを経ての新作品。

メンバーも高齢となった彼等の新作は、もうないものと思っていたところにこの朗報。

懐かしさも手伝い早速聴いてみたところ、聴こえて来たのは今だ老いを感じさせることのなく初々しささえ感じてしまうそのサウンド。

ということで、今回は今やロックの殿堂とも言える存在となったアメリカの超ビッグ・ネームであるChicagoとJourneyの新作をご紹介することにしたいと思います。

その作品は、Chicagoの38作目の作品となる”Born For This Moment”と、

そして、Journeyの15作目の作品となる”Freedom”。

まずは、Chicago。

1969年に、当時では珍しかったブラス・セクションをオリジナル・メンバーに加えたバンドとして、またデビュー作品としては極めて異例のLP2枚組の形で発表された作品”The Chicago Transit Authority(邦題:シカゴの軌跡)”を引き下げデビューしたChicago。

デビューするやいなや、先にブラス・セクションを加えたロック・バンドとして活躍していたBlood Sweat & Tears(BS&T)と共に、ブラス・ロックの創始的存在としてたちまちのうちに注目を浴び、これまで”Make Me Smile (ぼくらに微笑みを)-1970年” 、”25 or 6 to 4 (長い夜) -1970年)”、”Lowdown -1971年”・Saturday in the Park -1972年”、 "If You Leave Me Now(愛ある別れ)- 1976年"、 "Hard to Say I'm Sorry( 素直になれなくて) -1982年"等、多くの人に知られる名曲を残して来たアーティストなのです。

そうしたChicago、私は1970年に発表された2作目の作品”Chicago(シカゴと23の誓い)”を友人より紹介されて初めて聴き、これまで聴いたことなかったそのサウンドに大きな衝撃を受け、折に触れて彼らを思い出し聴いて来たのですが、1982発表された”Chicago 16(ラヴ・ミー・トゥモロウ)"以降の作品はどうも肌が合わず、ここのところはすっかり疎遠となってしまっていたところ。

ところが、今年発表されたこの”Born For This Moment”。

最初は、どうせ肌が合わないサウンドが聴こえて来るのだろうとあまり期待せず聴いてみたところ、昨今の彼らの作品では感じることが出来なかった、往年の彼等らしい香り漂うサウンドが聴こえて来た。

おっ!これは行けそうと、さらに聴きこんでみて感じたのは、私が好んだ1972年発表の”Chicago V”付近のエッセンスがいたるところに散りばめられているなということ。

久々に聴いた往年の彼等らしさ一杯のそのサウンドに、忘れかけていた自分の若き日の心意気を目覚めさせられることになってしまったのが、この作品なのです。

それでは、ここで私に若き日の元気を掘り起こしてくれたそのサウンド、早速聴いていただくことに致しましょう。

あらためて、年の瀬なんだなと思いつつ、街を歩いてみてもその空気は感じられず。

年のせいで不感症に陥ってしまったのではと気にしながらも、よく目を凝らしてみるとX’masの飾りつけの準備をしている様子も見えてくる。

そうした様子に、2022年も間もなく終わりかの感を強くし考えてみれば、今年もいろいろな音楽を聴いて来たけれどあらためてどんな新作が出て来たのかと、調べてみると目に入って来たのが私の若き日に活躍していたアーティストのデビュー以来半世紀近くを経ての新作品。

メンバーも高齢となった彼等の新作は、もうないものと思っていたところにこの朗報。

懐かしさも手伝い早速聴いてみたところ、聴こえて来たのは今だ老いを感じさせることのなく初々しささえ感じてしまうそのサウンド。

ということで、今回は今やロックの殿堂とも言える存在となったアメリカの超ビッグ・ネームであるChicagoとJourneyの新作をご紹介することにしたいと思います。

その作品は、Chicagoの38作目の作品となる”Born For This Moment”と、

そして、Journeyの15作目の作品となる”Freedom”。

まずは、Chicago。

1969年に、当時では珍しかったブラス・セクションをオリジナル・メンバーに加えたバンドとして、またデビュー作品としては極めて異例のLP2枚組の形で発表された作品”The Chicago Transit Authority(邦題:シカゴの軌跡)”を引き下げデビューしたChicago。

デビューするやいなや、先にブラス・セクションを加えたロック・バンドとして活躍していたBlood Sweat & Tears(BS&T)と共に、ブラス・ロックの創始的存在としてたちまちのうちに注目を浴び、これまで”Make Me Smile (ぼくらに微笑みを)-1970年” 、”25 or 6 to 4 (長い夜) -1970年)”、”Lowdown -1971年”・Saturday in the Park -1972年”、 "If You Leave Me Now(愛ある別れ)- 1976年"、 "Hard to Say I'm Sorry( 素直になれなくて) -1982年"等、多くの人に知られる名曲を残して来たアーティストなのです。

そうしたChicago、私は1970年に発表された2作目の作品”Chicago(シカゴと23の誓い)”を友人より紹介されて初めて聴き、これまで聴いたことなかったそのサウンドに大きな衝撃を受け、折に触れて彼らを思い出し聴いて来たのですが、1982発表された”Chicago 16(ラヴ・ミー・トゥモロウ)"以降の作品はどうも肌が合わず、ここのところはすっかり疎遠となってしまっていたところ。

ところが、今年発表されたこの”Born For This Moment”。

最初は、どうせ肌が合わないサウンドが聴こえて来るのだろうとあまり期待せず聴いてみたところ、昨今の彼らの作品では感じることが出来なかった、往年の彼等らしい香り漂うサウンドが聴こえて来た。

おっ!これは行けそうと、さらに聴きこんでみて感じたのは、私が好んだ1972年発表の”Chicago V”付近のエッセンスがいたるところに散りばめられているなということ。

久々に聴いた往年の彼等らしさ一杯のそのサウンドに、忘れかけていた自分の若き日の心意気を目覚めさせられることになってしまったのが、この作品なのです。

それでは、ここで私に若き日の元気を掘り起こしてくれたそのサウンド、早速聴いていただくことに致しましょう。

60年代ジャズの幕開けに登場の新星が到達した円熟のサウンド:Freddiie Hurbbart・ Outpost [音源発掘]

ここのところ、冷え込みの増した朝夕の空気に、冬到来の兆しが感じられる晩秋の候。

今年の秋は、関東を中心に相も変わらず、日々あちらこちらを飛び回っている私ですが、歩き回っていて感じるのは、ここ数年に比べ紅葉の訪れが、1.2週間早いなということ。

いずれにせよ、秋深し。

そうした空気の中で聴く音楽、前回に、「いつもにも増してその音が耳に入り響いてくる。

こうした空気の下で、今度はこれまで億度となく聴いて来た、著名アーティストの音に親しんで見よう。」とお話をしましたが、今回取り上げることにしたのは、その前言に従って、昨今良く聴いているある著名アーティストの作品から。

1960年代を代表するトランペット奏者としてその名を知られるFreddiie Hurbertの、この作品を取り上げることに致しました。

それが、1981年制作の”Outpost”。

さて、ここで取り上げたFreddiie Hurbert、1950年代末期に登場するや、その若く溌剌としたプレイで、John Coltrane,Bill Evans,Eric Dolphy,Ornette Coleman,Herbie Hancockなど、その頃のジャズ界をけん引する多くのアーティストのレコーディング・セッションに招かれ活躍、1960年には早くもBlue Notㇾコードより初リーダー作品”Open Sesame”を発表、その後も続けて数多くのリーダー作を手掛けつつ、1964年には、Lee Morganに代わって名門Art Blakey率いる Jazz Messengersに加入、サックスのWayne Shoterと共に3管編成による60年代Messengersの黄金期を築くなど、あれよあれよという間にジャズ界に頂点に上りつめたアーティストなのです。

そして、その後70年代に入ると、フュージョンの波に乗りそのクリエーターの一人として人気トランペット奏者としてその地位を盤石なものとして行くことになるのです。

しかし、そうした成功の反面、私としては、特にスタジオ・アルバムの上で、若き日の攻撃的かつ溌剌とした輝きは希薄になってしまい、心地良いだけでのジャズらしいスリルに満ちた面白さに欠けるものばかりとなってしまったと感じ、常々残念なことだと思っていたのです。

そして今は、実際そうした私の見方が一般的であったのか、Hurbertの名盤と言うと60年代の作品が選ばれることが多いようなのです。..

.

ところが、今回選んだ作品は、1981年のもの。

その訳は、フュージョン時代のスタジオ制作作品では気の抜けたプレイが多いにように感じてしまったHurbertなのですが、実はこの時期、彼が所属していたCTIレコードの所属アーティストが一同に会したCTI ALL STARSのライブ作品や、1976~79年に、Herbie Hancockが Newport Jazz Festivalのために、60年代Miles DavisクインテットのメンバーであったRon Carter、Tony Williams 、Wayne Shorter等と結成した、V.S.O.P. Quintet に参加での演奏は、若き日の攻撃的一面を見せながらもまろやかな情感をも醸し出す巾広い表現力を備えたものであったことから、V.S.O.P. 以降の彼のリーダー作品の中には、期待に違わぬものがあるはずと確信し目に留まったのがこの作品だったいうこと。

そしてさらに、レコーディング・メンバーを見ると、ピアノにはStan Getzの晩年を共にした名手Kenny Barron、ベースにはMcCoy Tynerの下で頭角を現したBuster Williamsの名に加え、ドラムには70年代Miles Davisのリズムを支えたAl Fosterと、百選練磨の面々の名が見える。

そのうえ、ホーンはHurbertのトランペットのみのワン・ホーン作品とあって、大いに食指が動き聴いてみたところ、思い描いた通りのものであったからなのです。

それでは、そうして見つけ聴いた”Outpost”。

ここで1曲、聴いていただくことに致しましょう。

曲は、多くのジャズ・アーティストによって演奏されて来た有名なスタンダード・ナンバーの”You Don't Know What Love Is”です。

,

今年の秋は、関東を中心に相も変わらず、日々あちらこちらを飛び回っている私ですが、歩き回っていて感じるのは、ここ数年に比べ紅葉の訪れが、1.2週間早いなということ。

いずれにせよ、秋深し。

そうした空気の中で聴く音楽、前回に、「いつもにも増してその音が耳に入り響いてくる。

こうした空気の下で、今度はこれまで億度となく聴いて来た、著名アーティストの音に親しんで見よう。」とお話をしましたが、今回取り上げることにしたのは、その前言に従って、昨今良く聴いているある著名アーティストの作品から。

1960年代を代表するトランペット奏者としてその名を知られるFreddiie Hurbertの、この作品を取り上げることに致しました。

それが、1981年制作の”Outpost”。

さて、ここで取り上げたFreddiie Hurbert、1950年代末期に登場するや、その若く溌剌としたプレイで、John Coltrane,Bill Evans,Eric Dolphy,Ornette Coleman,Herbie Hancockなど、その頃のジャズ界をけん引する多くのアーティストのレコーディング・セッションに招かれ活躍、1960年には早くもBlue Notㇾコードより初リーダー作品”Open Sesame”を発表、その後も続けて数多くのリーダー作を手掛けつつ、1964年には、Lee Morganに代わって名門Art Blakey率いる Jazz Messengersに加入、サックスのWayne Shoterと共に3管編成による60年代Messengersの黄金期を築くなど、あれよあれよという間にジャズ界に頂点に上りつめたアーティストなのです。

そして、その後70年代に入ると、フュージョンの波に乗りそのクリエーターの一人として人気トランペット奏者としてその地位を盤石なものとして行くことになるのです。

しかし、そうした成功の反面、私としては、特にスタジオ・アルバムの上で、若き日の攻撃的かつ溌剌とした輝きは希薄になってしまい、心地良いだけでのジャズらしいスリルに満ちた面白さに欠けるものばかりとなってしまったと感じ、常々残念なことだと思っていたのです。

そして今は、実際そうした私の見方が一般的であったのか、Hurbertの名盤と言うと60年代の作品が選ばれることが多いようなのです。..

.

ところが、今回選んだ作品は、1981年のもの。

その訳は、フュージョン時代のスタジオ制作作品では気の抜けたプレイが多いにように感じてしまったHurbertなのですが、実はこの時期、彼が所属していたCTIレコードの所属アーティストが一同に会したCTI ALL STARSのライブ作品や、1976~79年に、Herbie Hancockが Newport Jazz Festivalのために、60年代Miles DavisクインテットのメンバーであったRon Carter、Tony Williams 、Wayne Shorter等と結成した、V.S.O.P. Quintet に参加での演奏は、若き日の攻撃的一面を見せながらもまろやかな情感をも醸し出す巾広い表現力を備えたものであったことから、V.S.O.P. 以降の彼のリーダー作品の中には、期待に違わぬものがあるはずと確信し目に留まったのがこの作品だったいうこと。

そしてさらに、レコーディング・メンバーを見ると、ピアノにはStan Getzの晩年を共にした名手Kenny Barron、ベースにはMcCoy Tynerの下で頭角を現したBuster Williamsの名に加え、ドラムには70年代Miles Davisのリズムを支えたAl Fosterと、百選練磨の面々の名が見える。

そのうえ、ホーンはHurbertのトランペットのみのワン・ホーン作品とあって、大いに食指が動き聴いてみたところ、思い描いた通りのものであったからなのです。

それでは、そうして見つけ聴いた”Outpost”。

ここで1曲、聴いていただくことに致しましょう。

曲は、多くのジャズ・アーティストによって演奏されて来た有名なスタンダード・ナンバーの”You Don't Know What Love Is”です。

,

異色のサックス奏者と北欧のピアニストの出会いが生んだ安らぎの世界・Mads Bærentzen Trio & Tim Ries:The New York Project [音源発掘]

前回は、ここところの、朝夕のひと際大きな寒暖差に不調を訴える体に喝を入れるため、聴いているプログレッシブ・メタルの作品をご紹介させていただきましたが、今回は日々深まりゆく秋の空気に触れ、その味わいをさらに深めるに最適と感じたこの作品を取り上げることに致しました。

それは、Mads Bærentzenのピアノ・トリオとサックス奏者Tim Riesによる、2005年の作品”The New York Project”。

と、サラッと紹介してしまいましたけど、Mads Bærentzen、Tim Riesと言っても、「そんな名前のアーティストは聞き覚えがないな。」という方も多いのではと思います。

かく言う私も、Tim Riesのサックスを聴きたくて、彼の参加している作品を探していたところ見つけたのがこの作品であったということから、ピアニストのMads Bærentzenについてはこれまで聴いたこともなく、その名を知ったのこの作品が初めて。

そこでまずは、その出会いの切っ掛けとなったTim Ries、実はこの人、あのRollinng Stonesのツアー・メンバーとして活動していたアメリカ出身のサックス奏者で、2005年にはRollinng Stonesのメンバーの参加した、Stonesの楽曲を独自のアレンジでジャズ化した作品”The Rolling Stones Project”を発表し大きな反響を呼んだアーティスト。

その作品、Rolling Stonesが自分の音楽ルーツである私としては、Rolling Stones の楽曲がジャズ作品に取り上げられているとなると、どんなものかと大いに興味が湧いて来て内容度外視で即Getしてしまったのですが、聴いてみると、個性の強いStonesの楽曲の1曲1曲がオリジナルの味を失うことなくジャズ化されていたのです。

そして、それまで知らなかった、Tim Riesと言うアーティストの力量の凄まじさをまざまざと見せつけられ、以来、彼を思い出す度にまた違ったフィールドでの彼のプレイを聴きたく、その作品を探し追い求めるようになっていたのですが、そこで見つけたのがMads BærentzenのトリオにTim Riesが客演したこの作品だったのです。

さて、この作品のリーダであるのMads Bærentzenは、デンマーク出身のピアニスト。

この地は早くからジャズを受け入れた場所で、1960年代には、その時期に起きた本場アメリカで起きた新たなジャズの新たなうねり発生の中、その波とはスタイルを異にしたアメリカのジャズ・アーティストであるKenny Drew,Dexter Gordon,Johnny Griffin,Art Taylor,等の著名アーティスト等がその拠点を欧州に移し、このデンマークにも訪れて、ヨーロッパ・ティストを感じさせる独自の新境地を切り開いていった場所であり、名ベーシストNiels-Henning Ørsted Pedersenをも輩出したところ。

そうしたお国柄を思うとMads Bærentzen、結構いけるピアニストなのではと思い、ましてや本作はニューヨークでの録音であることを考え合わせるとこのTim Riesとの共演はかなり期待が持てそうと、聴いてみることにしたのです。

その結果は、期待以上の出来。

余り名を知られていないアーティストですが、これはぜひとも聴いていただきたいもの。

ということで、ここで1曲聴いていただくことに致しましょう

それは、Mads Bærentzenのピアノ・トリオとサックス奏者Tim Riesによる、2005年の作品”The New York Project”。

と、サラッと紹介してしまいましたけど、Mads Bærentzen、Tim Riesと言っても、「そんな名前のアーティストは聞き覚えがないな。」という方も多いのではと思います。

かく言う私も、Tim Riesのサックスを聴きたくて、彼の参加している作品を探していたところ見つけたのがこの作品であったということから、ピアニストのMads Bærentzenについてはこれまで聴いたこともなく、その名を知ったのこの作品が初めて。

そこでまずは、その出会いの切っ掛けとなったTim Ries、実はこの人、あのRollinng Stonesのツアー・メンバーとして活動していたアメリカ出身のサックス奏者で、2005年にはRollinng Stonesのメンバーの参加した、Stonesの楽曲を独自のアレンジでジャズ化した作品”The Rolling Stones Project”を発表し大きな反響を呼んだアーティスト。

その作品、Rolling Stonesが自分の音楽ルーツである私としては、Rolling Stones の楽曲がジャズ作品に取り上げられているとなると、どんなものかと大いに興味が湧いて来て内容度外視で即Getしてしまったのですが、聴いてみると、個性の強いStonesの楽曲の1曲1曲がオリジナルの味を失うことなくジャズ化されていたのです。

そして、それまで知らなかった、Tim Riesと言うアーティストの力量の凄まじさをまざまざと見せつけられ、以来、彼を思い出す度にまた違ったフィールドでの彼のプレイを聴きたく、その作品を探し追い求めるようになっていたのですが、そこで見つけたのがMads BærentzenのトリオにTim Riesが客演したこの作品だったのです。

さて、この作品のリーダであるのMads Bærentzenは、デンマーク出身のピアニスト。

この地は早くからジャズを受け入れた場所で、1960年代には、その時期に起きた本場アメリカで起きた新たなジャズの新たなうねり発生の中、その波とはスタイルを異にしたアメリカのジャズ・アーティストであるKenny Drew,Dexter Gordon,Johnny Griffin,Art Taylor,等の著名アーティスト等がその拠点を欧州に移し、このデンマークにも訪れて、ヨーロッパ・ティストを感じさせる独自の新境地を切り開いていった場所であり、名ベーシストNiels-Henning Ørsted Pedersenをも輩出したところ。

そうしたお国柄を思うとMads Bærentzen、結構いけるピアニストなのではと思い、ましてや本作はニューヨークでの録音であることを考え合わせるとこのTim Riesとの共演はかなり期待が持てそうと、聴いてみることにしたのです。

その結果は、期待以上の出来。

余り名を知られていないアーティストですが、これはぜひとも聴いていただきたいもの。

ということで、ここで1曲聴いていただくことに致しましょう

ヴォーカル・ウェーブが交錯炸裂するイタリアンメタル・Temperace:Of Jupiter And Moons [音源発掘]

30°に迫る暑さの日々が戻ったと思ったら、その翌日はいきなり最高気温15°を割ると言うと初冬を思わせる陽気到来へと日々急変貌を繰り返していた昨今。

季節の変わり目の時期は、天候の乱高下は当然であるものの、今年は春先もそうだったのだが、さらに日々の寒暖の差がひと際大きくなっているという感じ。

ニュースを見ていたら、ここところ玉子の値段が上げっているのだそうなのだが、これも鶏が寒暖の差の影響を受けているからなだとか。

おかげで、私も、その変化に体がついていけず、体の方もいささか不調気味となってしまっているのですが、こういう時は、日常の健康管理に気を配ると共に、心の方も病に負けない気構えを保つことが肝要と、私の場合、心がめげて来た時にガツン一発、心に喝を注入するためやっているのが、ヘヴィメタの鑑賞。

ただ、ヘヴィメタと言っても、年も年なので、ギンギラギンのパワーで迫ってくるメタルでは疲ればかりだけが残ってしまい、かえって逆効果。

やはり、パワーフルではあるがクラシックのエッセンスが感じられる、プログレシッブ・メタルやシンフォニック・メタルと言われるメタル・サウンドの方が良い。

と、こんなわけで、その類のメタルをいろいろ聴きあさっているのですが、そうしたメタルの中で、今回これは!と思いよく聴いているのが、イタリアのメタル・バンドのこの作品。

Temperaceの2018年発表の作品”Of Jupiter And Moons”。

イタリアのメタルと言うと、あまりピンとこないかもしれませんけど、そもそもイタリアと言う国、1970年代初頭より、英国で生まれロックをアートしての認識を昇華させしめるに大きな一因を成したプログレシッブ・ロックをいち早く受入れ活動を開始、ロック史に名を残した、Premiata Forneria Marconi(略称 PFM)やLocanda Delle Fate、Museo Rosenbachなどを輩出、当時日本でも大きく紹介された現代ロックの先進地。

そうしたこともあって、私は今でもイタリアのロック・シーンには好感を持っていて、現代のメタル分野にも注目すべきアーティストがいるはずと探し出会ったRhapsody of Fire以来、現代イタリアのロック・シーンに興味を持ち、さらに深堀してみたところ見つけたのがこのTemperace。

そのTemperace、私が彼らに注目したのは、このユニット、これまでのロック・シーンでは余り見ることが出来なかった男性と女性によるツイン・ヴォーカル・ユニットだったということ。

男性と女性によるツイン・ヴォーカル、すなわち男性と女性によるデュエットと言うことなのですけど、聴いてみると男性シンガー・女性シンガーともに圧倒的な声量とテクニックの持主で、ドライブ感溢れるサウンドをバックにしたそのプレイは、まさにヴォーカルのバトルと言った様相。

そして、そこにパワー・メタルの面目躍如というべき強力なビートに相反して紡がれる優しく親しみやすいメロディ・ラインが、高度なテクニックをほのかに包み込みポップな感覚を生んでいる。

と、好印象を得たTemperaceの耳新しいサウンド、おかげで気分も爽快、不調を訴えていた体の方も調子を取り戻すことが出来て喜ばしいばかり。

そこで、続いては私の心に活力を与えてそのサウンド、この辺で皆様にも聴いていただこうかと思います。

季節の変わり目の時期は、天候の乱高下は当然であるものの、今年は春先もそうだったのだが、さらに日々の寒暖の差がひと際大きくなっているという感じ。

ニュースを見ていたら、ここところ玉子の値段が上げっているのだそうなのだが、これも鶏が寒暖の差の影響を受けているからなだとか。

おかげで、私も、その変化に体がついていけず、体の方もいささか不調気味となってしまっているのですが、こういう時は、日常の健康管理に気を配ると共に、心の方も病に負けない気構えを保つことが肝要と、私の場合、心がめげて来た時にガツン一発、心に喝を注入するためやっているのが、ヘヴィメタの鑑賞。

ただ、ヘヴィメタと言っても、年も年なので、ギンギラギンのパワーで迫ってくるメタルでは疲ればかりだけが残ってしまい、かえって逆効果。

やはり、パワーフルではあるがクラシックのエッセンスが感じられる、プログレシッブ・メタルやシンフォニック・メタルと言われるメタル・サウンドの方が良い。

と、こんなわけで、その類のメタルをいろいろ聴きあさっているのですが、そうしたメタルの中で、今回これは!と思いよく聴いているのが、イタリアのメタル・バンドのこの作品。

Temperaceの2018年発表の作品”Of Jupiter And Moons”。

イタリアのメタルと言うと、あまりピンとこないかもしれませんけど、そもそもイタリアと言う国、1970年代初頭より、英国で生まれロックをアートしての認識を昇華させしめるに大きな一因を成したプログレシッブ・ロックをいち早く受入れ活動を開始、ロック史に名を残した、Premiata Forneria Marconi(略称 PFM)やLocanda Delle Fate、Museo Rosenbachなどを輩出、当時日本でも大きく紹介された現代ロックの先進地。

そうしたこともあって、私は今でもイタリアのロック・シーンには好感を持っていて、現代のメタル分野にも注目すべきアーティストがいるはずと探し出会ったRhapsody of Fire以来、現代イタリアのロック・シーンに興味を持ち、さらに深堀してみたところ見つけたのがこのTemperace。

そのTemperace、私が彼らに注目したのは、このユニット、これまでのロック・シーンでは余り見ることが出来なかった男性と女性によるツイン・ヴォーカル・ユニットだったということ。

男性と女性によるツイン・ヴォーカル、すなわち男性と女性によるデュエットと言うことなのですけど、聴いてみると男性シンガー・女性シンガーともに圧倒的な声量とテクニックの持主で、ドライブ感溢れるサウンドをバックにしたそのプレイは、まさにヴォーカルのバトルと言った様相。

そして、そこにパワー・メタルの面目躍如というべき強力なビートに相反して紡がれる優しく親しみやすいメロディ・ラインが、高度なテクニックをほのかに包み込みポップな感覚を生んでいる。

と、好印象を得たTemperaceの耳新しいサウンド、おかげで気分も爽快、不調を訴えていた体の方も調子を取り戻すことが出来て喜ばしいばかり。

そこで、続いては私の心に活力を与えてそのサウンド、この辺で皆様にも聴いていただこうかと思います。

友とのふれあい、その大切さを教えてくれる名曲;You’ve Got A Friend(君の友だち) [名曲名演の散歩道]

山梨県への出張が度重なってしまった今年の9月。

仕事とはいえ、たまには都会の雑踏を離れ秋の気配が漂いだした空気に身を染めるのもいいものだと考え、そそくさと出掛けてみたのですが..........。

出掛ける度に発生襲来する台風の影響で、なかなか秋らしい青空には恵まれず、なんとか南アルプスの山々や八ヶ岳の姿は拝めたものの富士山は全く拝むことは出来ず、当初思い描いていた目論見は大外れ。

それでも、曇天の間に間に僅かながらも秋の気配が漂いだした山の空気に浸ることが出来たし、仕事の方も無事終えられたことから、こんなこともあるよなと今は一先ずほっとしているところ。

そうしたところで、今回は、この旅の道すがら車中で流し聴いていた曲の中で、久々に耳にして旅の想いでの一駒となったあの名曲のお話。

誰もがどこかで一度は耳にした曲ではないかと思うのですが、まずはそのオリジナル・ヴァージョンから聴いていただくことに致しましょう。

曲は、米国のシンガーソングライターであるCarole Kingのペンによる”You've Got a Friend(邦題;君の友だち)”。

ここで聴いていただいた演奏は、1971年発表された彼女の不朽の名盤”Tapestry(邦題;つづれおり)”収められていたものなのです。

1960年代後半には、米国では当時人気を博していた The Monkees 等に曲を提供するなどソングライターとして認められた存在だったCarole Kingですが、この作品は、日本での彼女の名を大きく知らしめることになったもので、この作品以後、五輪真弓、八神純子、久保田早紀等,ピアノの弾き語りスタイルの女性シンガーソングライター登場の起爆剤となったとも言える作品なのです。

ところが、この曲、ロック史に残る超名盤とも言えるに作品に収められていたにもかかわらず、この曲が多くの人に知られ、名曲としての道を作ったのは、Kingよるこのオリジナル演奏ではなかったのです。

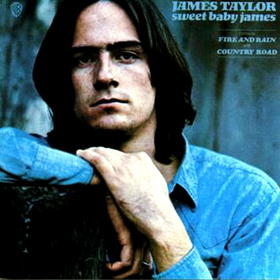

というのも、この曲、当時、アルバムに収められたもののシングル・カットされなかったためで、それに代わりこの曲を多くの人に知らしめたのは、”Tapestry”の発表と同じく1971年にシングルカットされた同じく米国のシンガーソングライターJames Taylor のヴァージョンで、これにより、同年7月にビルボード・チャートの1位を獲得、さらに翌1972年のグラミー賞では、James Taylorが最優秀男性ポップボーカル賞、ソングライターのCarole Kingは最優秀楽曲賞を受賞するという、大きな評価を勝ち取っているのです。

Kingが作りTaylorによって世に認められたこの曲、この曲が同じ時期に二人のアーティストによってレコディングされ作曲者のオリジナルがシングル・カットされなかったその経緯、それは、私自身この曲を初めて聴いた時より感じていたことだったのですが、それは、”You’ve Got A Friend”いう曲はTaylor の作ったとある歌とこの”You've Got a Friend”が一対の存在だったということにその因あるようなのです。

と言われてもピンと来ないかもしれませんが、なにはともあれその訳を語る前に、まずはその対の元となったTaylor の作ったその名曲を聴いていただくことに致しましょう。

曲は、1970年発表のJames Taylorの作品”Sweet Baby James”収められていた”Fire and Rain”です。

さて、曲を聴いていただいたところで私がこの2曲が一対のものではないかと感じていたその訳とは。

実は今回、”You’ve Got A Friend"を取り上げるにあたり、長年抱いていた漠然としたその思いについて確証たるものはないかと調べてみたところ、見つけたのがこの曲の誕生に係るJames Taylorのこの証言。

Taylorによれば、”You’ve Got A Friend"という曲は、KingがTaylorの”Fire and Rain”の中で繰り返される "I've seen lonely times when I could not find a friend "(友達を見つけられない寂しい時期があった)という一節からインスピレーションを得、その返歌として書いたものだったというのです。

そして、さらにその歌詞を続け読んでみるとそこにあったのは、

But I always thought that I'd see you again(でも、いつもあなたにまた会えると思っていました)という一節。

それは、まさしくその後に続く再びの出会い、そこで友情を交わしふれあうことの喜びを知った二人の姿を歌った”You’ve Got A Friend"の登場を暗示する言葉。

とまあ、これで私の長年の漠然とした思いの謎も氷解。

それにしても古来日本の和歌の世界にあったような返歌の手法が、現代の洋楽の世界にもあったなんて!!

と思いながらも、まぎれもなくこの曲は、レコーディングやコンサートで共演を重ねていたKingとTaylorの親密なミュージシャン・シップが生んだ名曲だということ。

そして、この曲はKing の手になるものの、その誕生にはTaylorの影響もかなり大きく、そういう意味では、Taylorの”You’ve Got A Friend"もオリジナルと言っても過言ではないように思うのです。

さて、そうしたダブルのオリジナルを持つこの名曲、この後は、KingとTaylorが共演したTaylorヴァージョンの”You’ve Got A Friend”から、その他アーティストのカバー・ヴァージョンをご紹介して行くことにしたいと思います。

仕事とはいえ、たまには都会の雑踏を離れ秋の気配が漂いだした空気に身を染めるのもいいものだと考え、そそくさと出掛けてみたのですが..........。

出掛ける度に発生襲来する台風の影響で、なかなか秋らしい青空には恵まれず、なんとか南アルプスの山々や八ヶ岳の姿は拝めたものの富士山は全く拝むことは出来ず、当初思い描いていた目論見は大外れ。

それでも、曇天の間に間に僅かながらも秋の気配が漂いだした山の空気に浸ることが出来たし、仕事の方も無事終えられたことから、こんなこともあるよなと今は一先ずほっとしているところ。

そうしたところで、今回は、この旅の道すがら車中で流し聴いていた曲の中で、久々に耳にして旅の想いでの一駒となったあの名曲のお話。

誰もがどこかで一度は耳にした曲ではないかと思うのですが、まずはそのオリジナル・ヴァージョンから聴いていただくことに致しましょう。

曲は、米国のシンガーソングライターであるCarole Kingのペンによる”You've Got a Friend(邦題;君の友だち)”。

ここで聴いていただいた演奏は、1971年発表された彼女の不朽の名盤”Tapestry(邦題;つづれおり)”収められていたものなのです。

1960年代後半には、米国では当時人気を博していた The Monkees 等に曲を提供するなどソングライターとして認められた存在だったCarole Kingですが、この作品は、日本での彼女の名を大きく知らしめることになったもので、この作品以後、五輪真弓、八神純子、久保田早紀等,ピアノの弾き語りスタイルの女性シンガーソングライター登場の起爆剤となったとも言える作品なのです。

ところが、この曲、ロック史に残る超名盤とも言えるに作品に収められていたにもかかわらず、この曲が多くの人に知られ、名曲としての道を作ったのは、Kingよるこのオリジナル演奏ではなかったのです。

というのも、この曲、当時、アルバムに収められたもののシングル・カットされなかったためで、それに代わりこの曲を多くの人に知らしめたのは、”Tapestry”の発表と同じく1971年にシングルカットされた同じく米国のシンガーソングライターJames Taylor のヴァージョンで、これにより、同年7月にビルボード・チャートの1位を獲得、さらに翌1972年のグラミー賞では、James Taylorが最優秀男性ポップボーカル賞、ソングライターのCarole Kingは最優秀楽曲賞を受賞するという、大きな評価を勝ち取っているのです。

Kingが作りTaylorによって世に認められたこの曲、この曲が同じ時期に二人のアーティストによってレコディングされ作曲者のオリジナルがシングル・カットされなかったその経緯、それは、私自身この曲を初めて聴いた時より感じていたことだったのですが、それは、”You’ve Got A Friend”いう曲はTaylor の作ったとある歌とこの”You've Got a Friend”が一対の存在だったということにその因あるようなのです。

と言われてもピンと来ないかもしれませんが、なにはともあれその訳を語る前に、まずはその対の元となったTaylor の作ったその名曲を聴いていただくことに致しましょう。

曲は、1970年発表のJames Taylorの作品”Sweet Baby James”収められていた”Fire and Rain”です。

さて、曲を聴いていただいたところで私がこの2曲が一対のものではないかと感じていたその訳とは。

実は今回、”You’ve Got A Friend"を取り上げるにあたり、長年抱いていた漠然としたその思いについて確証たるものはないかと調べてみたところ、見つけたのがこの曲の誕生に係るJames Taylorのこの証言。

Taylorによれば、”You’ve Got A Friend"という曲は、KingがTaylorの”Fire and Rain”の中で繰り返される "I've seen lonely times when I could not find a friend "(友達を見つけられない寂しい時期があった)という一節からインスピレーションを得、その返歌として書いたものだったというのです。

そして、さらにその歌詞を続け読んでみるとそこにあったのは、

But I always thought that I'd see you again(でも、いつもあなたにまた会えると思っていました)という一節。

それは、まさしくその後に続く再びの出会い、そこで友情を交わしふれあうことの喜びを知った二人の姿を歌った”You’ve Got A Friend"の登場を暗示する言葉。

とまあ、これで私の長年の漠然とした思いの謎も氷解。

それにしても古来日本の和歌の世界にあったような返歌の手法が、現代の洋楽の世界にもあったなんて!!

と思いながらも、まぎれもなくこの曲は、レコーディングやコンサートで共演を重ねていたKingとTaylorの親密なミュージシャン・シップが生んだ名曲だということ。

そして、この曲はKing の手になるものの、その誕生にはTaylorの影響もかなり大きく、そういう意味では、Taylorの”You’ve Got A Friend"もオリジナルと言っても過言ではないように思うのです。

さて、そうしたダブルのオリジナルを持つこの名曲、この後は、KingとTaylorが共演したTaylorヴァージョンの”You’ve Got A Friend”から、その他アーティストのカバー・ヴァージョンをご紹介して行くことにしたいと思います。